| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Reste eines 4x EL34 Mono Verstärkers | |

|

|

||||

Reste eines 4x EL34 Mono Verstärkers+A -A |

|||||||||

| Autor |

| ||||||||

|

Keksstein

Inventar |

#1

erstellt: 05. Jun 2014, 15:06

|

||||||||

|

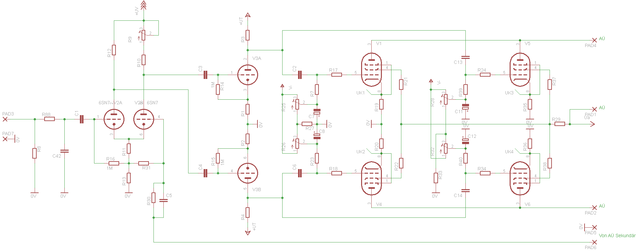

Hallo zusammen, ich habe vor einer Weile die Reste eines Verstärkers bekommen, leider wurde die Verdrahtung weitgehend zerstört. Dabei waren ein 500VA Netztrafo und der Übertrager + das eigentliche Montagegestell mit 4x EL34 und einer kleinen Leiterplatte auf der eine ECC81 oder 82 saß. Trafo und Übertrager haben die gleichen Abmessungen und sind von der Firma "Trafotex". Folgendes lässt sich rekonstruieren: --> Jede Endstufenröhre hatte ihren eigenen Trimmer für den Ruhestrom, der Trafo hat dafür eine Separate Wicklung bekommen. --> Der Trafo hat neben Anoden, Heiz- und Gittervorspannung noch weitere Abgriffe, eine scheinbar symmetrische Ausgangsspannung im unteren Voltbereich und dann noch eine separate Wicklung die auch zur Endstufe ging. Er ist auf 1971 gestempelt, ich werde am Wochenende die Sekundärspannungen messen. --> Der AÜ hat auf der Primärseite eine Wicklung mit Mittelanzapfung (also jeweils 2 EL34 parallel in PP, Klasse AB sonst machen die Trimmer ja keinen Sinn) und Abgriffe für 5 und 10 Ohm Lautsprecher. Außerdem gibt es auf der Sekundärseite noch eine weitere Wicklung welche scheinbar nie verwendet wurde im Design. (kein Lötzinn an den Lötfahnen) --> Das ganze war mal ein Topteil für Gitarren und E-Bässe wie sie in den 70ern und 80ern auf Konzerten beliebt waren. Netztrafo Röhren und vor allem AÜ sind ja die teuersten Teile an einem Röhrenverstärker, da diese Teile dabei waren dachte ich mir ich versuche daraus einen kleinen Mono Verstärker zu bauen, ich hoffe das der AÜ von guter Qualität ist. Eventuell lassen sich nachher mit einem externen Audio Interface + Arta am PC die technischen Daten überprüfen sodass man den Aufbau optimieren kann. Ich habe ein wenig im Internet gesucht und bei Jogi einen Schaltplan gefunden mit 4xEL34 + 2x6SN7:  http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/Jeschkeit-4xEL34.jpg http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/Jeschkeit-4xEL34.jpgEin paar Sachen passen mir aber noch nicht: --> Man soll 6SN7 oder ECC82 im Verstärker verwenden können, wie kann das gehen die Kennlinien der Röhren sind doch unterschiedlich sodass die Anpassung nicht mehr stimmt.  --> Alle EL34 gehen über einen gemeinsamen 75 Ohm Kathodenwiderstand auf Masse wodurch man selektierte Röhren verwenden muss. Angenommen jede Röhre bekommt einen einzelnen 300 Ohm Widerstand an der Kathode gegen Masse, stellt sich der passende Ruhestrom dann nicht von alleine ein? (Autobias) --> Der AÜ in dem Projekt ist primär auf 2k Ohm ausgelegt. Kann ich davon ausgehen das mein AÜ genauso passt? --> Ich würde die Verstärkung gerne so auslegen das bei 1-2Veff am Eingang die Endstufe voll ausgesteuert ist. Theoretisch sinken durch eine starke GK ja die Verzerrungen sowie der Innenwiderstand der Endstufe, gehe ich richtig davon aus das die TIM Verzerrungen mit stärkerer Gegenkopplung steigen? --> Wie ist die Schaltung zu bewerten? Hat jemand eine bessere Idee? Vielen Dank schonmal fürs lesen, über Antworten würde ich mich freuen.  Gruß, Jan |

|||||||||

|

DB

Inventar |

#2

erstellt: 05. Jun 2014, 19:10

|

||||||||

|

Du könntest ja mal Bilder von den Brocken machen. MfG DB |

|||||||||

|

|

|||||||||

|

Keksstein

Inventar |

#3

erstellt: 05. Jun 2014, 20:48

|

||||||||

|

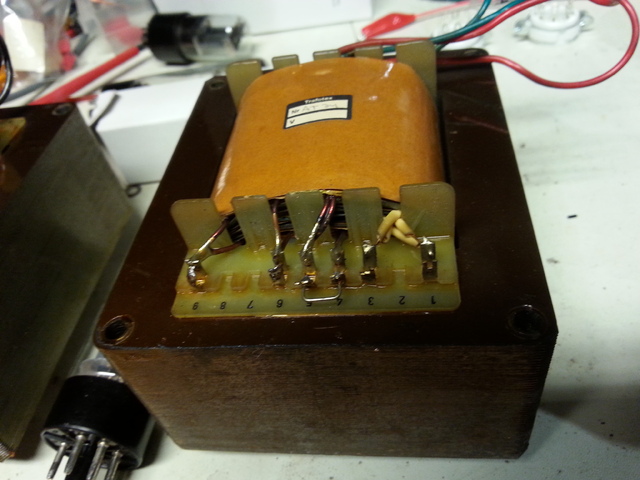

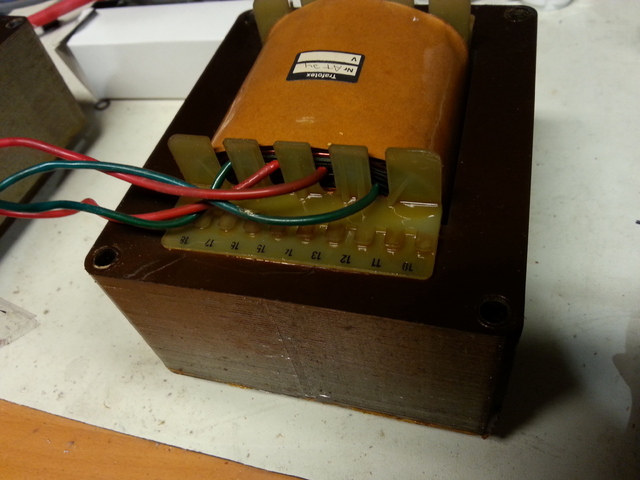

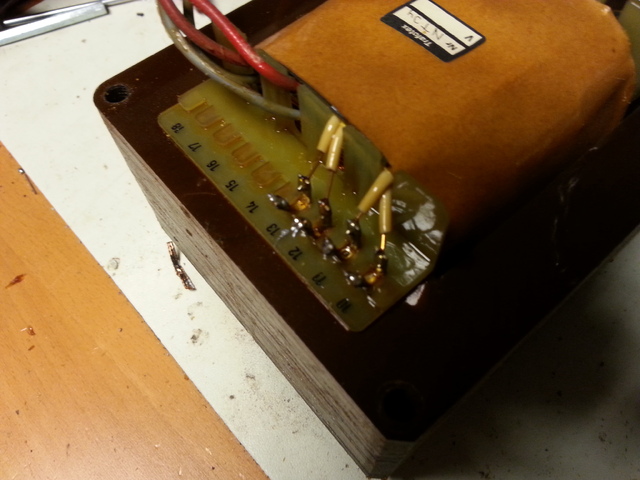

Hallo DB, hier die Bilder:  links der Netztrafo, Rechts der AÜ, ich bitte die schlechte Qualität zu entschuldigen ich hatte ein wenig Probleme mit der Beleuchtung. EL34 als vergleich.  Sekundärseite des AÜ. Die beiden gelben Wicklungen sind wie erwähnt nie verwendet worden. Eventuell für eine GK gedacht?  Primärseite des AÜ, die Beiden Roten Wicklungen gingen direkt zum Siebelko, die grünen jeweils zur Anode.  Der NT, rechts die niedrigen Spannungen (versorgte die Steuerung des Verstärkers vermutlich) links die Wicklung für die Anodenspannung (grau) und für die Gittervorspannung (rot).  Links in schwarz die Drähte der Heizwicklung, gut 1-1,5mm dick. Ob die wohl 2x 6SN7 anstatt einer ECC81/82 packen würden? Sind immerhin 0,9A mehr wobei ich ja auch die Spannungen für die Steuerung nicht benötige was auch wieder einer leicht höheren Belastung der Heizwicklung entgegen kommt. In der Mitte der unbekannte Abgriff, der ging allerdings ebenfalls zur Endstufe. Lässt sich vielleicht für die Anodenspannung der beiden 6SN7 verwenden damit der Anodenstrom der EL34 die Spannung in der vorstufe nicht beeinflusst. (ich denke das war original auch der Einsatzzweck) Die beiden gelben Drähte sind die Primär Netzspannung. Der Netztrafo hat wie man sieht keine getrennten Wickelkammern, ich sollte deshalb die Wicklung direkt über der Primärwicklung einseitig mit PE verbinden. Edit: Original hatte jede Röhre einen Kathodenwiderstand gegen Masse von 11 Ohm. Meine 300 Ohm passen also nicht, auch der Autobias scheint nicht so einfach zu gehen wie ich mir das dachte.  Lassen sich daraus Rückschlüsse auf den Ra des AÜs schließen oder ist das Blödsinn? Gruß, Jan [Beitrag von Keksstein am 05. Jun 2014, 21:09 bearbeitet] |

|||||||||

|

pragmatiker

Administrator |

#4

erstellt: 06. Jun 2014, 08:27

|

||||||||

|

Servus Jan,

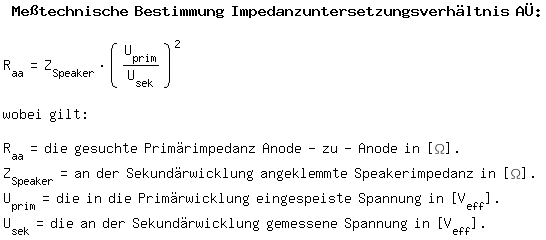

Den R(aa) kann man auch mit "Bordmitteln" messen: Die beiden Anodenanschlüsse mit dem Ausgang eines korrekt abgesicherten Regeltrenntrafos verbinden und diesen auf 230[V] einstellen (oder eine andere, zulässige und geeignete 230[V] Quelle verwenden). Dann mit einem Multimeter (das zumindest bei sinusförmigen Signalformen den echten Effektivwert - "True RMS" - der Spannung anzeigen sollte) die Spannung an den Sekundäranschlüssen des Ausgangsübertragers messen - und dann: rechnen - und zwar wie folgt:  Dann hast Du den R(aa) Wert für eine gegebene Lautsprecherimpedanz schon recht genau - für eine noch genauere Bestimmung müßte natürlich der Lastfall betrachtet werden (und da gehen dann die ohmschen Widerstände der Wicklungen sowie die Verluste im Kern usw. mit ein). Gemessen wird im Leerlauf (also ohne angeklemmte Last) - die an die Sekundärwicklung anzuklemmende Lautsprecherimpedanz braucht's nur für die Rechnung, weil diese Lautsprecherimpedanz natürlich mit dem Widerstandsübersetzungsverhältnis des Ausgangsübertragers an die Anoden der Endröhren transformiert wird. Sprich: Geht die Lautsprecherimpedanz hoch, dann geht auch der R(aa) hoch - und umgekehrt. Wenn ich hier von Impedanz spreche, dann meine ich übrigens ausschließlich den Realteil der Impedanz (also deren Betrag) - den Imaginärteil der komplexen Impedanz lassen wir hier weg, um die Dinge überschaubar und nicht zu komplex werden zu lassen. Alles oben geschriebene setzt selbstverständlich die äußerst gewissenhafte und vollständige Einhaltung aller relevanten Sicherheitsspielregeln (nie alleine arbeiten, nie müde oder narkotisiert arbeiten, immer eine Hand in die Hosentasche, nur Meßtechnik verwenden, die für die zu messenden Größen auch zulässig ist, Komponenten (wo erforderlich) korrekt erden, erforderliche Fachkenntnisse müssen vorhanden sein usw., usw.) zwingend voraus! Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 06. Jun 2014, 08:39 bearbeitet] |

|||||||||

|

Keksstein

Inventar |

#5

erstellt: 06. Jun 2014, 18:43

|

||||||||

|

Hallo Herbert, keine Sorge ich weis was ich tue, bin Geräteelektroniker und werde nächstes Jahr anfangen zu Studieren.  Danke für den Tipp mit dem AÜ, da hätte ich eigentlich selber draufkommen müssen... Ich habe heute mal Netztrafo und AÜ versucht zu Prüfen, folgendes ist dabei rausgekommen: Der Netztrafo wurde mit 228V über einen Trenntrafo betrieben, dabei ergaben sich im Leerlauf folgende Sekundärspannungen: Heizspannung: 7V Anodensapnnung: 341V Gittervorspannung: 104V Unbekannte Wicklung: 51,8V Die 341V~ reichen locker auch unter Last für die 360V- Anodenspannung, sie war ursprünglich mit 1AT abgesichert! Die 104V Wicklung sollte sich mit einem Spannungsverdoppler auch für die Phasenumkehr + Treiberstufe gut machen. Den AÜ konnte ich leider nicht mit 230V testen, ich besitze nur einen Trenntrafo keinen Regeltrafo und wollte ihn nicht sofort an die hohe Spannung anschließen. Ich habe daher auf der Primärseite nur 23,4V aus einem normalen Netztrafo anschließen können, im Leerlauf ergab sich ein Primärstrom von unter 3mA. (beide Wicklungen in Reihe) Dabei wurden folgende Spannungen gemessen: 10 Ohm Wicklung: 1,4V 5 Ohm Wicklung: 0,99V In die Formel eingesetzt ergibt bei beiden Ausgangsspannungen der Raa genau 2,79k Ohm, Bilderbuchmäßig!  Rechnet man das um erhält man für eine 4 Ohm Last einen Raa von 2,2k, die von mir ausgesuchte Schaltung ist für einen 2k Raa dimensioniert. Passt von der Anpassung also recht gut, ich denke den Übertrager kann ich verwenden? Wie kann man an der Schaltung einen Autobias nachrüsten? Gruß, Jan [Beitrag von Keksstein am 06. Jun 2014, 18:45 bearbeitet] |

|||||||||

|

pragmatiker

Administrator |

#6

erstellt: 07. Jun 2014, 03:58

|

||||||||

|

Servus Jan,

Sofern es um diese Schaltung hier gehen sollte:

Die hat doch schon eine automatische Arbeitspunkteinstellung.....  ....übrigens, auch wenn im Schaltbild überall "Millifarad" (mF) bei den Kapazitäten als Einheit dransteht: Es ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit "Mikrofarad" (µF) gemeint. ....übrigens, auch wenn im Schaltbild überall "Millifarad" (mF) bei den Kapazitäten als Einheit dransteht: Es ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit "Mikrofarad" (µF) gemeint.

Deine Vorsicht ehrt Dich, jedoch: Im Betrieb wird der Trafo auf der Primärseite mindestens diese 230[Veff] sehen, wenn er in die Nähe der Vollaussteuerung kommt - insofern sollte er diesen Test locker aushalten. Der Vorteil ist halt, daß man sekundärseitig etwas größere Spannungen bekommt, was insbesondere bei Wechselspannungsmessungen den Meßfehler etwas reduziert. Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 07. Jun 2014, 04:36 bearbeitet] |

|||||||||

|

Keksstein

Inventar |

#7

erstellt: 07. Jun 2014, 07:41

|

||||||||

|

Guten Morgen Herbert,

OK, da habe ich mich schlecht ausgedrückt. Momentan liegen ja die Kathoden aller Röhren parallel, wenn ich es richtig verstehe stellt sich ein einigermaßen gleicher Ruhestrom ein sofern die Röhren selektiert sind. Baue ich nun ungleiche Röhren ein werden auch ungleiche Anodenströme fliesen. Die frage ist nun, wenn ich jeder EL34 einen Kathodenwiderstand von 300 Ohm verpasse gleicht sich das dann ein wenig aus? Eine weitere Frage ist ob in der Vorstufe auch 2x 6SN7 gut laufen würden bzw. was zu ändern wäre. Passen optisch schön dazu und außerdem hab ich die Röhren da.

Gut, dann wiederhole ich den test heute Abend.  Gruß, Jan |

|||||||||

|

pragmatiker

Administrator |

#8

erstellt: 07. Jun 2014, 10:25

|

||||||||

|

Servus Jan,

Ein Datenblattvergleich zwischen ECC82 und 6SN7GTA ergab, daß die beiden Röhren elektrisch recht ähnlich sind. Und im Sylvania Datenblatt der 5814 steht: "Electrically, the 5814 is similar to the 12AU7" - also ebenfalls einer ECC82. Da an den entscheidenden Stellen (nämlich am Kathodenwiderstand des ersten Systems der 5814 - also der Arbeitspunkteinstellung der beiden Röhrensysteme der 5814, sowie in der Arbeitspunkteinstellung des Treiberstufendifferenzverstärkers) sowieso Potentiometer vorgesehen sind und außerdem der Gegenkopplungswiderstand nur mit "Rk" bezeichnet wurde und noch keinen Wert hat, würde ich persönlich es einfach mit der 6SN7 probieren - viel schiefgehen sollte dabei nicht. Da es weder ein 750[Ohm] Trimmpotentiometer noch ein 1.2[kOhm] Trimmpotentiometer als reale Bauteile zu kaufen gibt, gehe ich mal davon aus, daß die Werte dieser beiden Bauteile errechnetes oder an einem Prototypen erlötetes Wissen sind. Ist eigentlich bekannt, ob diese Schaltung schonmal aufgebaut wurde - oder ist das ein reiner Theorieentwurf? Ich frage dies aus mehreren Gründen, die sich weiter unten teilweise erschließen - u.a. auch deswegen, weil ein Gegenkopplungswiderstand (Rk) ohne Parallelkondensator normalerweise ein Zeichen dafür sein kann, daß der Verstärker hochfrequent schwingt (--> Phasendrehung durch den Ausgangsübertrager bei höheren Frequenzen). Das gilt speziell dann, wenn die Gegenkopplung (wie im vorliegenden Fall) von der 100[V] Wicklung abgegriffen wird, weil dann viel nahezu unbelastetes Serien-"L" in der Gegenkopplungsschleife liegt, was die Dinge leicht etwas unübersichtlich machen kann. Ich würde mir auch überlegen, ob die galvanische Kopplung zwischen Vorverstärkerstufe und Phasenumkehrstufe wirklich sinnvoll ist - mit ca. 45[V] Anodenspannung liegt der Arbeitspunkt der ersten Stufe etwas......hmmm......außergewöhnlich......da langweilt sich die Röhre eigentlich nur. Eine Röhre in Audioverstärkern sollte man (wenn man nicht Gitterstrombetrieb von Haus aus wünscht) am Gitter von negativeren Spannungen her nur bis auf ca. -0.5[V] hinauf aussteuern, um Gitterstrom sicher zu vermeiden (der insbesondere bei hochohmiger Ansteuerung - siehe nächster Absatz - zu unvermeidlichen Gittergleichrichterverzerrungen führt). Bei dem im Schaltbild aufgeführten Arbeitspunkt beträgt die Kathodenspannung der ersten Stufe 1.2[V] - damit beträgt die negative Gittervorspannung dieser Stufe -1.2[V]. Damit liegt der maximale Eingangspegel dieser Stufe fest: U(in)max. = 2 * (1.2[V] - 0.5[V]) = ca. 1.4[Vss] bzw. ca. 500[mVeff]. Diesen Verstärker kann man also nicht einmal bis 0[dBu] (= 775[mVeff]) aussteuern, sondern nur bis ca. -3.8[dBu] --> bei höheren Eingangspegeln steigen die Verzerrungen an. Der 100[kOhm] Vorwiderstand vor dem Gitter der ersten Stufe gibt auch Rätsel auf: Die Gitter-Anodenkapazität der 6SN7GTA beträgt laut Sylvania-Datenblatt ca. 4[pF]. Damit beträgt die wirksame Millerkapazität bei einer Spannungsverstärkung von 20 dann ca. 80[pF] (4[pF] * 20). Zu diesen 80[pF] kommt noch eine Gitter-Kathodenkapazität von ca. 2.6[pF] dazu - die wirksame Gitterkapazität beträgt also ca. 82.6[pF] (80[pF] + 2.6[pF]). Rechnen wir noch ca. 7.4[pF] Verdrahtungskapaziität dazu (ganz und gar kein komplett unrealistischer Wert), dann landen wir bei einer Gesamtkapazität von ca. 90[pF]. Der 100[kOhm] Vorwiderstand vor dem Gitter der Röhre bildet also zusammen mit deren Eingangskapazität von ca. 90[pF] einen Tiefpaß mit einer -3[dB] Grenzfrequenz f(g) von ca. 17.7[kHz] (f(g) = 1 / (2 * pi * R * C)). Der -1[dB] Punkt (ab dem wird's nach allgemeiner Meinung für durchschnittliche Ohren hörbar) liegt dann bei ca. 9[kHz] (a = 20 * log (sqrt(1 / (1 + (f^2 / f(g)^2))))). Gute Höhenwiedergabe sieht meiner Meinung nach deutlich anders aus. Peilen wir mal die Leerlaufverstärkung bis zum Steuergitter der Endröhren: Realistisch dürfte hier für die Eingangsstufe sowie für die Treiberstufen maximal je eine ca. 12-fache Verstärkung sein (also je ca. 21.5[dB]) - Gesamtverstärkung bis zum Steuergitter der Endröhren also maximal ca. 144-fach bzw. ca. 43[dB] (die Phasenumkehrstufe hat eine Verstärkung von ca. 1-fach bzw. ca. 0[dB], trägt also nichts zur Verstärkung bei). Mit wirksamen 300[Ohm] Kathodenwiderstand pro EL34 hat man einen recht tief liegenden Arbeitspunkt (Empfehlung Telefunken-Datenblatt: 130[Ohm] gemeinsamer R(k) @ U(a) 375[V] - entspricht 260[Ohm] pro EL34). Das Telefunken-Datenblatt schreibt was von 21[Veff] Steuergitterspannung pro EL34 für Vollaussteuerung bei diesem Arbeitspunkt im Gegentakt AB-Betrieb - realistischer sind bei dem tiefer liegenden Arbeitspunkt wohl eher 23[Veff]. Damit liegt die mindestens erforderliche Leerlaufverstärkung aller Stufen vor den Steuergittern der EL34 fest: 23[Veff] / 500[mVeff] = ca. 46-fach = ca. 33[dB]. Mit der oben gepeilten realen Leerlaufverstärkung von ca. 43[dB] haben wir für die Gegenkopplung eine Vorstufenverstärkungsreserve von ca. 10[dB] (43[dB] - 33[dB]) - nicht eben üppig, könnte aber reichen. Für weitere Betrachtungen (das gilt auch für die Betrachtung gemeinsamer Kathodenwiderstand der Endröhren versus getrennte Kathodenwiderstände) müßte man hier detailliert in Datenblätter und Rechnerei einsteigen - das kostet dann einfach Zeit. Hierzu bin ich gerne auch auf einer längeren Zeitschiene bereit, wenn das Projekt dann auch tatsächlich realisiert und ggf. mit Hilfe aus dem Forum hier optimiert wird. Ich schreibe das nicht ohne Grund: Ich hab' hier im Forum schon bei einigen Projekten geholfen, die mit großem Trara gestartet wurden und dann komplett versandet sind (oder komplett anders und unter völliger Mißachtung meiner Einlassungen realisiert wurden) - für diese spezielle Art von "Projekten" ist mir allerdings meine Zeit mittlerweile zu schade. Das alles sind Daumenpeilungen - richtig rechnerisch (oder in Kennlinienfeldern malend) hab' ich mich mit der Schaltung noch nicht beschäftigt. Schreib' mal bitte ein paar Zeilen dazu, ob das die Vorgehensweise ist, mit der Du klarkommst. Viel Spaß und viel Erfolg! Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 07. Jun 2014, 10:29 bearbeitet] |

|||||||||

|

Keksstein

Inventar |

#9

erstellt: 07. Jun 2014, 11:52

|

||||||||

|

Hallo Herbert, die Punkte die Du aufgezählt hast (Instabilität, mangelnde Übersteuerungsfestigkeit der Eingangsstufe, der abfall im HT....) waren mir so nicht bewusst, den von mir verlinkten Schaltplan werde ich also auf keinen Fall verwenden. Schaltpläne für Verstärker mit 4x EL34 in einem Kanal sind relativ selten, jedenfalls seltener als mit 2x EL34. Eventuell lässt sich eine erprobte vernünftig dimensionierte Schaltung mit 2x EL34 auf 4xEL34 abändern, es muss ja nicht unbedingt die 6SN7 als Treiber sein (Ich würde sie zwar sehr gerne verwenden, habe aber natürlich auch mit anderen Röhren keinerlei Probleme solange sie noch erhältlich sind)

Ich bedanke mich für Dein Angebot! Ich wollte schon lange eine Endstufe mit Röhren aus Interesse realisieren, mich hat bisher allerdings der Preis für vernünftige Übertrager + Netztrafos abgeschreckt sodass nur kleinere "Übungsverstärker" entstanden sind. (EL84 mit Radioübertragern, ECC88 Vorstufe etc, als Schüler bzw. Azubi war halt nicht mehr drin) Bei anderen Röhrenprojekten waren oftmals einfach Teile nicht(mehr) zu beschaffen. Jetzt sind mir die benötigten Teile, also NT, AÜ, für einen hochwertigen Verstärker in die Hände gefallen sodass sich der Aufbau ohne zusätzliche Spezialbauteile realisieren lässt. Da gehe ich auf jeden Fall mit und will das gerne aufbauen! Gruß, Jan [Beitrag von Keksstein am 07. Jun 2014, 11:54 bearbeitet] |

|||||||||

|

DB

Inventar |

#10

erstellt: 07. Jun 2014, 11:58

|

||||||||

|

Na, schreib doch erst einmal, was es überhaupt werden soll. Lege Eckdaten fest, die erreicht werden sollen. Denk Dir eine Schaltung dazu aus. Dann kann man weitersehen. MfG DB |

|||||||||

|

Keksstein

Inventar |

#11

erstellt: 07. Jun 2014, 12:16

|

||||||||

|

Ergänzung: ich habe gerade die Messung mit dem AÜ bei Primär 230V aus dem TT wiederholt, Ergebnis beides mal Ra = 2,77k Ohm. Das deckt sich sehr gut mit meiner ersten Messung. (2,79k) Gruß, Jan |

|||||||||

|

DB

Inventar |

#12

erstellt: 07. Jun 2014, 12:33

|

||||||||

|

Damit kannst Du einen 120W-Verstärker bauen. Die 340V-Wicklung wird ziemlich sicher mit Graetzbrücke zur Schirmgitter- und Vorstufenversorgung gewesen sein, darauf sitzend die Gleichspannung der 00V-Wicklung. Dann hat man um die 600V Ua. Der AÜ hat Raa (ich hoffe, Du meinst das mit Ra) =2,77kOhm. Das wäre schon gängig. Ug1 mßtest Du dann per Gleichrichter aus der 50V-Wicklung erzeugen. Hier auch ein Schaltplan, den man ein wenig anpassen könnte:  Klick! Klick!MfG DB |

|||||||||

|

Keksstein

Inventar |

#13

erstellt: 07. Jun 2014, 12:37

|

||||||||

|

Hallo DB,

Mono Verstärker (Endstufe) Klasse-AB der in der Endstufe 4x EL34 einsetzt. Eingangsempfindlichkeit für Vollausteuerung zwischen 1-2Veff, am liebsten wäre mir ein (Sandart) Line-in Übertrager um das ganze symmetrisch und asymmetrisch ansteuern zu können ist aber kein muss. Das Gerät soll so gut wie möglich auf technische Werte optimiert werden, also niedrige Verzerrungen und hoher Dämpfungsfaktor. Die Leistung die nachher an den Lautsprecher geht soll soll ~50-100W betragen, sonst sind die 4 EL34 ja Sinnlos vergeudet. Die Schaltungen zu den "klassischen" Röhrenverstärkern verstehe ich prinzipiell, mit der Berechnung tue ich mir allerdings schwer. Damit sind natürlich nicht so simple Dinge gemeint die nur das Ohmsche Gesetz benötigen, Netzteil bekomme ich auch ausgelegt. Es geht hauptsächlich um das finden der richtigen AP der Röhren, Dimensionierung der GK usw. Der Zusammenhang zwischen TIM Verzerrungen und der stärke der GK erschließt sich mir z.b. auch noch nicht komplett. Gruß, Jan [Beitrag von Keksstein am 07. Jun 2014, 12:37 bearbeitet] |

|||||||||

|

Keksstein

Inventar |

#14

erstellt: 07. Jun 2014, 12:49

|

||||||||

Du meinst die 100V-Wicklung, richtig? Alle Angaben sind ja ohne Last gemessen, alleine schon die Heizspannung ist 0,7V zu hoch. Schalte ich beide Wicklungen in Reihe bekomme ich am Ende 622V im Optimalfall nach der Gleichrichtung die ja allerdings unter Last deutlich zusammenbrechen werden.

Richtig, ich habe ein "a" vergessen, sorry. 5 Ohm und 10 Ohm sind halt ungewöhnliche Lasten, sollte man die Endstufe dann auf einen Raa von 2,2k auslegen oder ist das zu vernachlässigen?

Super, danke! Das gibt eventuell eine gute Basis wenn man Klangregelung + Magisches Auge rausstreicht. Auch die erste Röhre kann man sich vermutlich sparen. Schöner wäre es wenn die Endstufe ihren Ruhestrom "selbst" einstellt, also eine Schaltung mit Autobias. Gruß, Jan [Beitrag von Keksstein am 07. Jun 2014, 12:54 bearbeitet] |

|||||||||

|

pragmatiker

Administrator |

#15

erstellt: 07. Jun 2014, 15:16

|

||||||||

|

Bei 4 * EL34 und automatischer Arbeitspunkteinstellung ist bei U(a) = 375[V] laut Telefunken-Datenblatt bei 70[W] Ausgangsleistung bei 5% Klirr das Ende der Fahnenstange erreicht. Ntürlich kann man mit der Anodenspannung höher gehen (und den Ausgangsübertrager anpassen) - dann quält man die EL34 aber und braucht möglicherweise ein separates Schirmgitternetzteil, weil bei der EL34 bei 425[V] Schirmgitterspannung absolut Schluß ist. Grüße Herbert |

|||||||||

|

Keksstein

Inventar |

#16

erstellt: 07. Jun 2014, 16:50

|

||||||||

70W reichen vollkommen aus, aber wie hängt das mit der Arbeitspunkteinstellung zusammen? Gibt es Gründe die gegen Autobias sprechen? Gruß, Jan |

|||||||||

|

DB

Inventar |

#17

erstellt: 07. Jun 2014, 17:13

|

||||||||

Ja, die zu hohe Anodenspannung. Was ginge, man könnte einen Teil der Gittwervorspannung fest und einen Teil automatisch erzeugen. MfG DB |

|||||||||

|

Keksstein

Inventar |

#18

erstellt: 07. Jun 2014, 18:40

|

||||||||

|

Meine Anodenspannung ist ja, bedingt durch den Trafo, vorgegeben. Man kann versuchen das Netzteil als CLC zu designen was ein verlustärmeres Netzteil gibt als CRC, wahrscheinlich wird das Netzteil dadurch auch "härter". Gleichrichterröhren scheiden völlig aus, mit Siliziumdioden halte ich die Verluste geringer. Außerdem kosten sie fast nichts mehr.

Mit viel Aufwand wäre auch ein Regelkreis möglich, man muss ja "nur" die Spannung am Kathodenwiderstand messen und die Spannung am Gitter langsam erhöhen bzw. absenken. Dazu wären wohl ein paar Halbleiter pro EL34 mehr nötig, vermutlich lohnt es sich auch nicht. Gruß, Jan |

|||||||||

|

DB

Inventar |

#19

erstellt: 08. Jun 2014, 13:04

|

||||||||

|

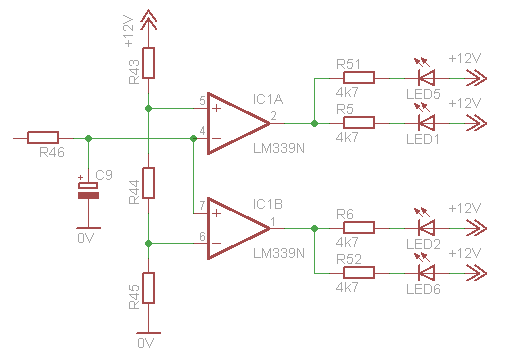

Wozu noch einen Regelkreis incl. Betrachtungen zu dessen Stabilität? Erzeug doch im Ruhezustand mirwegen 15V per Katodenwiderstand und 25V mittels Gleichrichterschaltung. Das ist doch nun alles keine Raketenwissenschaft. AutoPISA funktioniert bei hochbelasteten Endstufenröhren ohnehin nur eingeschränkt, weil sich emittierendes Katodenmaterial auch auf dem Steuergitter niederschlägt und dessen wirksame Vorspannung verringert -> der Katodenstrom steigt an. Eine Kontrollmöglichkeit sollte also schon vorhanden sein. Dazu vorn, hinten, unten oder an der Seite einen Stufenschalter und eine LED, davor einen Fensterdiskriminator, der die LED nur leuchten läßt, wenn der Ruhestrom in einem bestimmten sinnvollen Bereich liegt. MfG DB |

|||||||||

|

Keksstein

Inventar |

#20

erstellt: 08. Jun 2014, 15:32

|

||||||||

|

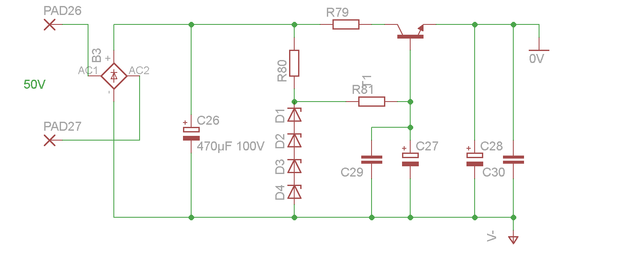

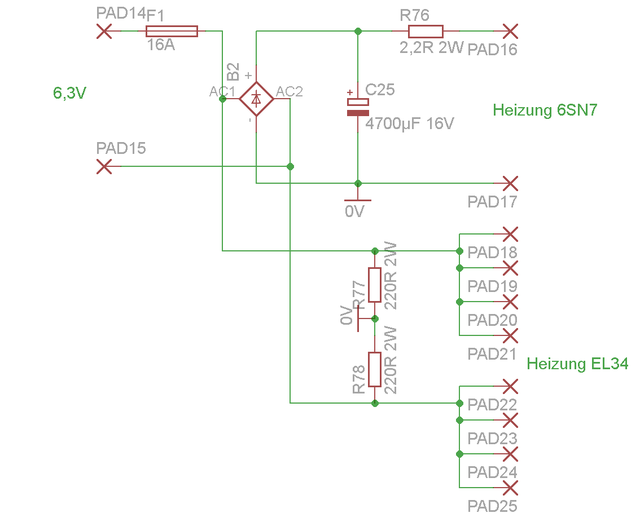

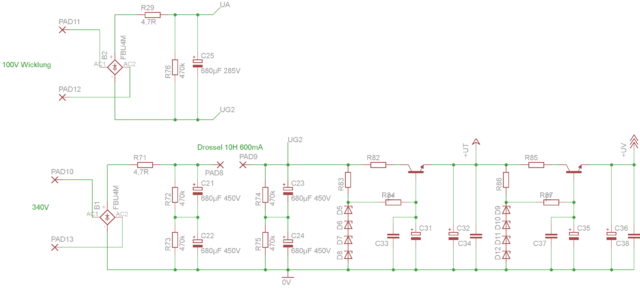

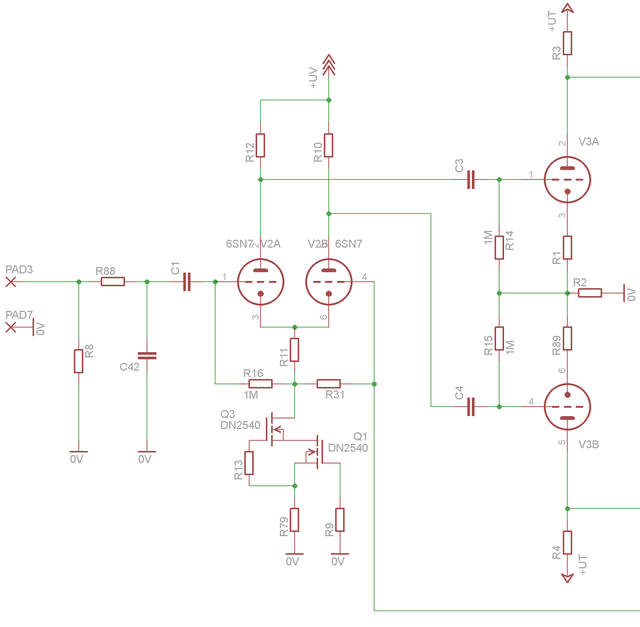

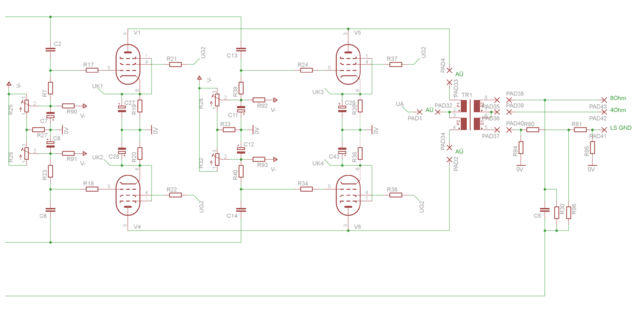

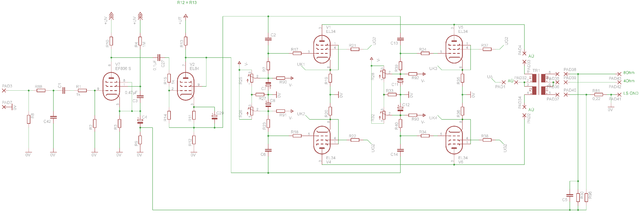

Ich habe mir mal gestern Abend und heute über den Tag Schaltungen angesehen und versucht eine Basis für so ein Projekt zu finden. Herausgekommen ist folgendes, meistens noch ohne Werte für die Bauteile:  Der Hauptverstärker, als Differenzverstärker aufgebaut. Er ist noch nicht wirklich perfekt, lässt sich aber natürlich bei Bedarf noch völlig verändern. Die Idee dazu kam von dieser Seite:  http://www.jogis-roe...Berlin/Black_Cat.htm http://www.jogis-roe...Berlin/Black_Cat.htmMir gefällt der Differenzverstärker am Eingang noch nicht, die Gegenkopplung beeinflusst den Ruhestrom der 2ten Triode in der 6SN7, außerdem muss man nach dem Tausch der Röhre die Symmetrie neu einstellen damit es nicht klirrt. Was passiert denn wenn man eine Konstantstromquelle jeweils an die Anode der 6SN7 macht? (über dem Anodenwiderstand) Ist die Verstärkung beider Systeme dann gleich? Wie gesagt, das war nur eine Überlegung...  Das Netzteil für die Anodenspannungen, für die 6SN7 stabilisiert.  Netzteil für die Gittervorspannung.  Netzteil für die Heizung, die 6SN7 werden mit Gleichspannung geheizt.  Hilfsspannung für die "Logik" der Ruhestromeinstellung, der IC ist ein 7812. Masse ist natürlich mit der Schaltungsmasse verbunden, ich habe sie vergessen einzuzeichnen.  Ruhestromeinstellung nach der Idee von DB mit Komparatoren. Was haltet Ihr von dem Schaltplan für die Endstufe bzw. was würdet Ihr verändern? Ist das ein gutes Konzept? Gruß, Jan [Beitrag von Keksstein am 08. Jun 2014, 17:15 bearbeitet] |

|||||||||

|

DB

Inventar |

#21

erstellt: 08. Jun 2014, 18:10

|

||||||||

|

Nun. Hier ein paar Anregungen: R1/R2 würde ich als gemeinsamen Katodenwiderstand ausführen. R13 kann man als Konstantstromquelle z.B. mit einer EF80 ausführen. R14/R15 nicht direkt an die Katoden, sonst entsteht keine negative Gittervorspannung. Die Schleifer der Potis für Ug1: einen Widerstand zwischen Schleifer und dem negativen Ende des Trimmpotis vorsehen (wenn dann der Schleifer abhebt, wird Ia nur geringer). Wenn Du Ug1 geteilt erzeugen willst, brauchst Du Katodenkombinationen (Rk/Ck). Warum eigentlich 6SN7 mit ihrem spärlichen µ von 20? Netzteil anders: 340V gleichrichten und glätten, mirwegen stabilisieren -> Ug2 (400V). 100V gleichrichten und glätten -> auf die 400V draufsetzen. Stabilisierung für Ug1 wegwerfen. Wenn die Netzspannung steigt, steigen Ug2 und Ua auch. Der Zuwachs an Ia wird durch den Zuwachs an Ug1 gemildert. Heizgleichrichter gleich ganz vergessen: ist für das Projekt schlicht und ergreifend unnötig. Ich habe hier ein (brummfreies) Mischpult aus den 50er Jahren, welches seine Anodenspannung mit 4x 16µF siebt wechselspannungsgeheizt ist und eine Maximalverstärkung von 90dB hat. Wenn Du einen hohen Dämpfungsfaktor willst, wirst Du um eine kombinierte Gegen-Mitkopplung nicht herumkommen. Siehe dazu den Plan des  Grommes 260A Grommes 260AHalte Dich an die Maxime: "Alles Komplizierte ist unnötig. Alles Notwendige ist einfach." (Michail Timofejewitsch Kalaschnikow) MfG DB |

|||||||||

|

Keksstein

Inventar |

#22

erstellt: 08. Jun 2014, 19:27

|

||||||||

|

Vielen dank für das Feedback DB! ich habe Deine Änderungen größtenteils übernommen, hätte aber noch ein paar Fragen (danach stelle ich die neuen Schaltpläne hier im Forum ein)

Warum genau an der Kathode? Macht an den Anoden jeweils eine nicht mehr Sinn um das Symmetriepoti zu sparen bzw. das die Verstärkung beider Stufen gleich ist? Kann ja auch mit einem Transistor sein.

Durch Deine Idee mit der Anzeige ob der Ruhestrom i.O. ist spare ich mir das und nutze lieber gleich die 50V Wicklung komplett.

Wie gesagt, ich würde sie vorziehen hätte aber auch kein Problem mit ECCxx.

Ich verstehe die Schaltung ehrlich gesagt noch nicht so ganz, wie hält man den Verstärker davon ab zu schwingen? Was genau tut das Doppelpoti ohne Wertangabe? Grad der Mitkopplung einstellen? Gruß, Jan |

|||||||||

|

DB

Inventar |

#23

erstellt: 09. Jun 2014, 07:12

|

||||||||

Nun, ein Differenzverstärker lebt davon, daß er möglichst gleiche Verstärkung in beiden Zweigen vermittels gleicher Stromverteilung einstellt. Ich will das nicht alles selber schreiben, hier:  Klick! ist das schon bestens ausformuliert. Klick! ist das schon bestens ausformuliert.

Ich dachte eigentlich an Beides. Eine gewisse Gleichstromgegenkopplung kann nicht schaden.

Nun, Du hast einmal eine Gegenkopplung, abgegriffen von der 16 Ohm-Wicklung, die wird über die 27k/20pF der Katode der ersten Stufe zugeführt. Weiterhin wirkt eine Mitkopplung, deren Grad über die niederohmigen Widerstände am unteren Ende der AÜ-Wicklung abgegriffen wird. Weil diese Widerstände in Reihe zur Last liegen, fällt an ihnen eine Spannung ab, die mit sinkendem Lautsprecherwiderstand wächst. Mit derartigen Schaltungen kommt man auf auch heute noch praxistaugliche Innenwiderstände. MfG DB |

|||||||||

|

Keksstein

Inventar |

#24

erstellt: 09. Jun 2014, 08:58

|

||||||||

|

Hallo DB, Änderungen wurden übernommen, leider ist es nicht möglich den Schaltplan der Endstufe in Originalgröße einzustellen weil das Bild beim hochladen komprimiert wird:

Die gleiche Stromverteilung entsteht aber nur wenn beide Röhrensysteme exakt gleich sind oder nicht? Anderenfalls brauche ich das Symetrierpoti und muss nachregeln wenn die Röhre altert, deshalb die Idee eine Konstantstromquelle jeweils an die Anode zu machen. Gruß, Jan |

|||||||||

|

DB

Inventar |

#25

erstellt: 09. Jun 2014, 09:44

|

||||||||

Klick! Klick!Kannste ja mal eingeben in LTspice und an den Triodenwerten des Differenzverstärkers rumspielen. MfG DB |

|||||||||

|

Keksstein

Inventar |

#26

erstellt: 09. Jun 2014, 10:51

|

||||||||

|

Ich werds versuchen, danke! Hatte allerdings bisher noch überhaupt nichts mit Spice zu tun, mal sehen. Hältst Du nichts von dem Konzept mit dem Diff-Verstärker am Eingang? Ich muss ein wenig aufpassen wegen Ufk, ich habe ja leider nur eine Heizwicklung auf dem Netztrafo, da wäre ich in Deinem Differenzverstärker deshalb schon über den zulässigen Werten. Gruß, Jan |

|||||||||

|

DB

Inventar |

#27

erstellt: 09. Jun 2014, 12:50

|

||||||||

|

Ufk ist kein Problem, alle Röhren halten 100V aus, die EF80 verträgt 150V. Wenn man also hier den Heizkreis auf 50V hochlegt, ist auch das lösbar. Nun, Eingangsdifferenzverstärker oder nicht ... die Frage ist, wozu die vielen Stufen. Du hast dann noch ein Röhrensystem mehr, welches zu einem anderen passen muß. Was natürlich auch gehen würde, wäre eine Katodynstufe als Phasenumkehrung. MfG DB [Beitrag von DB am 09. Jun 2014, 12:51 bearbeitet] |

|||||||||

|

selbstbauen

Inventar |

#28

erstellt: 10. Jun 2014, 12:20

|

||||||||

|

Hallo Jan, ein paar Hinweise zur Ruhestromregelung: Hinter den Potis würde ich den Elko weglassen, bzw vor den Potis stärker sieben. Grund: wenn du den Ruhestrom einstellen willst, dauert es sehr lange bis sich der Elko an die neuen Spannungen angepasst hat. Du drehst runter, aber die Spannung bleibt, weil der Elko sich nur sehr langsam entlädt. Da regelt man sich dann zu tode. Wenn man nicht vier absolut gleiche Endröhren hat, also solche, bei denen nicht nur die Emission sondern auch die Steilheit gleich ist, dann ist die Ruhestromeinstellung (also ohne Signal) im Ergebnis unbefriedigend. Man bekommt dann zwar einen gleichmäßigen Stromfluss durch alle vier Röhren hin, die Verzerrungen gehen aber in die Höhe. Wenn die Verstärkung nicht identisch ist, dann gehen die positive und die negative Halbwelle auseinander. Man muss sich dann für eine optimale Leistung entscheiden und die Ruhestromeinstellung mit einer Klirrfaktormessbrücke machen. Ich habe letztendlich meine Vier-EL84-Endstufen eingemottet, weil ich selbst aus einem Fundus von 30 Röhren nicht perfekte 2 mal 4 Stückelungen hinbekommen habe. Leichter fällt die Einstellung auch, wenn es nicht 4 mal eine Einzelregelung ist, sondern wenn die beiden parallel-betriebenen Röhren eine gemeinsame Spannungseinstellung bekommen und der zweite Poti dann als Balanceregelung geschaltet wird. Gruß sb |

|||||||||

|

Keksstein

Inventar |

#29

erstellt: 10. Jun 2014, 15:19

|

||||||||

|

Hallo zusammen,

Eine weitaus bessere Idee als mein Differenzverstärker, danke!

Danke für die Warnung, ich hatte vor hier ~1µF zu verwenden und recht niederohmige Potis mehr ist sowieso unnötig davor wird ja auch schon gesiebt.

Die Probleme wird man immer bei PP haben oder nicht, erstmal unabhängig von der Anzahl der Endröhren? Was eventuell gehen würde, eine Eingangsstufe die die komplette Spannungsverstärkung erledigt (z.B. eine EF86 die gibt es noch neu), die Katodynstufe (auch irgendwas aus der ECC Reihe mit beiden Systemen parallel, zwar unnötig aber es gibt neu keine Einzeltrioden für Kleinsignal mehr und ne Pentode wird vermutlich nicht in der Katodynstufe laufen) die ja selbst keine Spannungsverstärkung "macht" und dann die Endröhren. Dann wäre das Signal zur Endstufe so symmetrisch wie möglich.

Ich habe mir darüber keine Gedanken gemacht gehabt um ehrlich zu sein weil ich die Toleranzen für nicht so groß gehalten hätte. Wenn ich Dich richtig verstehe wird das Ergebnis mit 4 Endstufenröhren immer schlechter sein als mit 2? Kann man das über eine stärkere GK nicht wieder ausgleichen? Gruß, Jan |

|||||||||

|

pragmatiker

Administrator |

#30

erstellt: 10. Jun 2014, 15:33

|

||||||||

|

Servus Jan, nur kurz, da grade wenig Zeit:

Grüße Herbert |

|||||||||

|

DB

Inventar |

#31

erstellt: 10. Jun 2014, 16:18

|

||||||||

|

Also ich habe gerade mal simuliert, EF86 auf EL84 in Triode als Katodynstufe, auf zwei EL34. Sieht nicht schlecht aus. Schaltung stelle ich keine ein, weil: selber denken hält fit.  MfG DB |

|||||||||

|

Keksstein

Inventar |

#32

erstellt: 10. Jun 2014, 17:25

|

||||||||

|

Hallo zusammen,

Super, danke! Ich habe einen neuen Schaltplan erstellt mit 2 Pentoden im Eingang, lade ihn hoch sobald er fertig ist.

Wie gesagt bin gerade dabei. Aber warum EL84, ist die nicht ein wenig übertrieben oder braucht man die um mit der Millerkapazität der EL34 fertig zu werden? btw: Wir diskutieren hier über möglichst optimale Schaltungen, ist davon auszugehen das der AÜ das überhaupt "kann"? Wie gesagt war er für ein Gitarren (Bass) Topteil gedacht, ich denke kaum das da ein Frequenzgang von 20Hz-20kHz gefragt ist. Andererseits ist der Kern großzügig dimensioniert wenn man mal mit anderen EL34 Übertragern vergleicht. Aufbauen will ich das ganze sowieso, es wäre bloß gut zu wissen ob ich mir Hoffnungen machen kann das der AÜ was taugt.  Gruß, Jan [Beitrag von Keksstein am 10. Jun 2014, 17:29 bearbeitet] |

|||||||||

|

Keksstein

Inventar |

#33

erstellt: 10. Jun 2014, 17:45

|

||||||||

So sieht es jetzt aus, der Bereich um die EL34 ist gleich geblieben. SB, Deine Änderung mit den Trimmern übernehme ich sobald die negative Gittervorspannung die benötigt wird bekannt ist. Edit: Ein Fehler ist noch drin der mir gerade auffällt, R11 stört in der Schaltung da er wieder eine unsymmetrie verursacht, kapazitiv brücken sollte helfen. Edit 2: Gitterableitwiderstand der EF806 fehlte, die Signale nach der Katodyn wurden vertauscht sodass das Ausgangssignal die selbe Phasenlage wie der Eingang hat und die GK/MK funktioniert. EL84 wurde nun als Triode beschaltet. Gruß, Jan [Beitrag von Keksstein am 10. Jun 2014, 18:33 bearbeitet] |

|||||||||

|

selbstbauen

Inventar |

#34

erstellt: 11. Jun 2014, 09:46

|

||||||||

|

Hallo Jan, ich vermute mal, dass der Übertrager aus einem Gitarrenverstärker stammt. 100 Watt und die gesonderte Sekundärwicklung sprechen dafür. Bei solchen Gitarrenverstärkern war die Unsymmetrie in der Ausgangsstufe Absicht. Marshall hatte sogar die Phasenumkehr gleich unsymmetrisch aufgebaut, weil das den geilen Sound machte. Da war es dann auch egal, ob die Endröhren identisch sind. In meiner Praxis habe ich bei den EL84 bei fabrikneuen Röhren Ergebniss von 90 bis 140 % auf dem Röhrenprüfgerät angezeigt bekommen. Zwei gleiche zu selektieren, das kriegt man noch hin. Aber 4 gleiche setzt einen sehr großen Fundus voraus. Mir ist mal ein Telewatt V333 in die Hände gefallen, der hatte noch die Originalbestückung: 4 absolut gleiche Endröhren! Bei dem war die neg. Vorspannung fest verdrahtet. Man hat halt solche genommen, die gepasst haben. Aber diese Zeiten sind vorbei. Leider sind die dazugehörenden Schaltungen nicht ausgestorben - weil (das meine ich auch so) - das so heute nicht mehr funktioniert. Wenn man unselektierte Röhren verwendet, dann kriegt man Verzerrungen im zweistelligen Bereich. Das Problem ist halt, man trimmt die Schaltung auf die geringsten Verzerrungen und versaut sich dann alles, weil die Endröhren nicht symmetrisch arbeiten. Zu deinem Schaltbild: Die Überkreuzzeichnung erschließt sich mir nicht. Kennst du denn die phasenrichtige Belegung der Wicklungen beim Übertrager? Vermutlich nicht. Da geht es dir dann wie fast allen - man muss es ausprobieren. Du hat immerhin eine 50%-Chance. Deshalb nehme ich beim ersten Test immer einen Trimmer in der Gegenkopplung und drehe den dann langsam auf. Dann muss, wenn es richtig getroffen wurde, das Ausgangssignal leiser werden. Ich vermute auch mal, dass die EL84 unnötig ist. Wenn sie bleiben soll, dann würde ich die ohnehin vorhandene negative Gittervorspannung auch für die EL84 nutzen. Damit bekommst du dann einen stabilen Arbeitspunkt in der Phasenumkehr. Und weil ich halt so begeistert bin: Schau dir mal die C3g in Triodenschaltung für die ersten beiden Systeme an. Thorens verwendet die bei einem 20.000 Euro Verstärker. Gruß sb |

|||||||||

|

DB

Inventar |

#35

erstellt: 11. Jun 2014, 12:50

|

||||||||

Brauchst Du eigentlich nicht, ich hatte bei EL34 wesentlich niedrigere zulässige Gitterableitwiderstände im Kopf. MfG DB |

|||||||||

| |||||||||

|

|

||||

| Das könnte Dich auch interessieren: |

|

bias EL34 PP driesvds-1 am 03.05.2015 – Letzte Antwort am 06.05.2015 – 9 Beiträge |

|

BEWITCH EL34 AMP tweety334 am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 27 Beiträge |

|

Testen von Funktion eines ´69er Amps ohne EL34 möglich? kadioram am 06.02.2010 – Letzte Antwort am 06.02.2010 – 6 Beiträge |

|

Empfehlung ECC82 & EL34 Fullrange am 19.05.2005 – Letzte Antwort am 24.05.2005 – 6 Beiträge |

|

Destiny EL34 charliebrown37 am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 39 Beiträge |

|

EL34 Ausgangsleistung Loeter am 27.07.2017 – Letzte Antwort am 21.03.2020 – 37 Beiträge |

|

Röhrenamp mit EL34 / Allgemeine Fragen AR9-lover am 02.12.2003 – Letzte Antwort am 02.12.2003 – 7 Beiträge |

|

EL34, aber welcher Hersteller Futuit am 07.12.2004 – Letzte Antwort am 09.12.2004 – 14 Beiträge |

|

EL34 Röhren einbrennen!? Klausek am 28.02.2005 – Letzte Antwort am 09.03.2005 – 26 Beiträge |

|

Treiberröhren 6SN7/Endstufenröhren EL34 Tubelover am 18.03.2005 – Letzte Antwort am 23.03.2005 – 17 Beiträge |

Foren Archiv

2014

Anzeige

Produkte in diesem Thread

Aktuelle Aktion

Top 10 Threads in Röhrengeräte der letzten 7 Tage

- Voodoo oder nicht? Können neue Röhren einen derartigen Unterschied machen?

- Lua 4040 c Klang?

- Telewatt Restaurationsthread

- Trafobaule 300B-Kit: Erfahrungen, Meinungen?

- Masse, aber richtig !

- Meine erste Röhre - Amplifon WT30

- EL34 gegen 6P3S-E = 6L6GC = 5881 tauschen

- AMC CVT 3030, wie gut ist der?

- Audio Note P-Zero Monoendstufen

- Octave Röhrengeräte Thread .

Top 10 Threads in Röhrengeräte der letzten 50 Tage

- Voodoo oder nicht? Können neue Röhren einen derartigen Unterschied machen?

- Lua 4040 c Klang?

- Telewatt Restaurationsthread

- Trafobaule 300B-Kit: Erfahrungen, Meinungen?

- Masse, aber richtig !

- Meine erste Röhre - Amplifon WT30

- EL34 gegen 6P3S-E = 6L6GC = 5881 tauschen

- AMC CVT 3030, wie gut ist der?

- Audio Note P-Zero Monoendstufen

- Octave Röhrengeräte Thread .

Top 10 Suchanfragen

Forumsstatistik

- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )

- Neuestes MitgliedAlbertoL

- Gesamtzahl an Themen1.563.414

- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.655