| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Messungen an AÜ's / Drosseln & andere Röhren-Meßte... | |

|

|

||||

Messungen an AÜ's / Drosseln & andere Röhren-Meßtechnik+A -A |

|||||||||

| Autor |

| ||||||||

|

AndyGR42

Stammgast |

#1

erstellt: 08. Dez 2021, 11:24

|

||||||||

|

Dieser Thread wurde aus diesem Thread hier abgetrennt:  http://www.hifi-foru...6&postID=135#135 http://www.hifi-foru...6&postID=135#135Moin Matthias. Hast Du die Hammond 1750A eigentlich gemessen oder wie kommst Du auf die Werte? Ich habe meine mal gemessen und komme auf ganz andere Daten: Primär 22,2H / 1030R (DCR) Sekundär 12,7 mH / 0R960 (DCR) Gemessen mit dem DE-5000 bei 1kHz Mit den Werten verhält er sich natürlich anders als erwartet und da Du die Schaltung schon aufgebaut hast sind meine Werte vermutlich falsch. Ich verstehe nur nicht warum. Grüße, Andreas [EDIT]: Quell-Titelzeile für die Thread-Abtrennung eingefügt. [Beitrag von pragmatiker am 12. Dez 2021, 09:24 bearbeitet] |

|||||||||

|

pragmatiker

Administrator |

#2

erstellt: 08. Dez 2021, 11:36

|

||||||||

|

Servus Andreas,

Das DE-5000 ist für seinen Preis ein wirklich ganz hervorragendes und schön kleines Meßgerät. Trotzdem sollte man bei Ausgangsübertragern - weil es bei der Primärleerlaufinduktivität ja in erster Linie um das Verhalten im Baßbereich geht - die Induktivitäten bei der niedrigst möglichen Meßfrequenz messen, und die ist beim DE-5000 100[Hz]. Gut möglich, daß da ein höherer Induktivitätswert rauskommt als bei 1[kHz] (bei 1[kHz] und 22,2[H] beträgt der induktive Blindwiderstand X(L) immerhin ca. 140[kOhm]). Das DE-5000 kann darüberhinaus sowohl im Serien- wie auch im Parallelersatzschaltbild messen (muß man halt manuell einstellen) - wäre interessant, wie stark sich die beiden Meßwerte unterscheiden. Und: hast Du (bei der Sekundärleerlaufinduktivität) mit Vierdrahtmessung gemessen und das Gerät vorher "open-/short" kalibriert? Das DE-5000 kann ja bei der jeweiligen Meßfrequenz auch den jeweiligen ohmschen Wechselstrom-Verlustanteil (nicht zu verwechseln mit dem Gleichstromwiderstand) ermitteln - wie groß ist denn der bei der leerlaufenden Primärwicklung? Frische, niederohmige Batterien sind bei der Messung von kleinen Induktivitäten und Widerstandswerten auch nicht ganz unwichtig - schließlich muß das DE-5000 in diesen Fällen etwas Strom durch den Prüfling treiben. Generell gilt allerdings der alte Satz "wer mißt, mißt Mist" ganz besonders bei geblechten Induktivitäten mit großen Nominalinduktivitätswerten (im Bereich von vielen Heinrichen) und niedrigen Güten. In die Messung von Induktivitäten mit vielen Windungen (und der von Dir gemessene Gleichstromwiderstand der Primärwicklung deutet auf viele Windungen hin) schlägt darüber hinaus die Wicklungskapazität (und die parasitäre Kapazität des Meßaufbaus) schon deutlich wahrnehmbar zu - und bei einem X(L) von ca. 140[kOhm] bei 1[kHz] sind da selbst 200[pF] nicht mehr komplett zu vernachlässigen (X(C) ca. 800[kOhm]). Bei einer Meßfrequenz von 100[Hz] vergrößert sich das Verhältnis zwischen X(C) und X(L) (mit entsprechender Reduktion des Meßfehlers) hier um den Faktor 100. Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 08. Dez 2021, 12:03 bearbeitet] |

|||||||||

|

|

|||||||||

|

AndyGR42

Stammgast |

#3

erstellt: 08. Dez 2021, 12:25

|

||||||||

|

Guten Morgen Herbert. Danke für die schnelle Antwort. Ich kalibriere das Gerät bei Verwendung der externen Kabel eigentlich immer.  Das Gerät verwendet doch (außer bei DCR) immer Kelvin Messung, oder habe ich etwas falsch verstanden? Das Gerät verwendet doch (außer bei DCR) immer Kelvin Messung, oder habe ich etwas falsch verstanden?Bei 100Hz komme ich primär auf 26,2H (Lp), was immer noch weit unter den 39H von Matthias liegt. Seriell sind es 25,7H, also kaum ein Unterschied. Sekundär bietet sich Ls an, mit 14,5mH. Parallel gemessen sind es 16,1mH. Die Kapazität der Primären Wicklung liegt bei rund 88nF. Grüße Andreas |

|||||||||

|

pragmatiker

Administrator |

#4

erstellt: 08. Dez 2021, 13:29

|

||||||||

Dieses Ergebnis stimmt mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht - hier sind (zwischen den Anschlußklemmen der Primärwicklung gemessen) maximal einige hundert Picofarad bis hin zu vielleicht einem Nanofarad zu erwarten.

Ich seh' in seinen Simulationsschaltbildern nur 31[H].....und Deine bei 100[Hz] gemessenen 26,2[H] könnten bei 60[Hz] (der Frequenz, bei der eine amerikanische Firma vermutlich ihre Trafos mißt) durchaus in der Gegend von 31[H] landen.

Bei Verwendung des Aufsteckadapters mit den zwei kurzen Kroko-Strippen finden sich die Vierdraht-Verbindungen in diesem Aufsteckadapter - also praktisch direkt an den Eingangsbuchsen - ab dann geht es im Zweidrahtmodus weiter (d.h. die Verluste an den kurzen Strippen und den Krokos werden im Meßergbnis nicht erfaßt). Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 08. Dez 2021, 13:43 bearbeitet] |

|||||||||

|

AndyGR42

Stammgast |

#5

erstellt: 08. Dez 2021, 14:13

|

||||||||

|

Bedeutet das, OHNE den Aufsteckadapter misst das Gerät nicht im 4-Draht Modus? Davon war ich jetzt ausgegangen, weil aus dem Ding ja nur zwei Anschlussklemmen + Abschirmung rauskommen.  Ansonsten hab ich irgendwo 39H gelesen. Aber Du hast recht, sind 31. Dann kommt das schon eher hin. |

|||||||||

|

pragmatiker

Administrator |

#6

erstellt: 08. Dez 2021, 14:19

|

||||||||

|

Servus Andreas,

Was ich noch vergessen habe: Die Kalibrierung des DE-5000 ist immer mit der Meßfrequenz durchzuführen, mit der nachher auch gemessen wird. Also: ERST kalibrieren und DANACH die Meßfrequenz umschalten gilt NICHT..... Nochmal zur Wicklungskapazität: Hier muß man zur Erzielung realistischer Meßergebnisse wohl mit der Resonanzmethode messen.....und diese Methode kann das DE-5000 nicht (das ist im Prinzip ein kleiner, vektorieller Ein-Port-Netzwerkanalysator mit fünf festen Meßfrequenzen). Bei dieser Aufgabenstellung der Messung der Wicklungskapazität laufen Veteranen wie die (von mir hochgeschätzten) Rohde & Schwarz "LARU" oder "LRT" zur Höchstform auf - die können (ohne Anwendung von Substitutionsmethoden samt etwas Rechnerei) allerdings nur bis 1[H] messen. Diese uralten Dinger warten auch dann noch mit zuverlässigen Meßergebnissen auf, wenn viele moderne, digitale Geräte nur noch Blödsinn anzeigen. Beide Typen tauchen bei eBay immer wieder mal für recht wenig Geld auf - und: die sind für die Ewigkeit gebaut. So sieht das LARU aus:  https://www.ebay.de/...b:g:o~UAAOSwlq1gONlf - in Auktionen (also ohne "Sofort-Kaufen" gehen die Dinger in der Regel für unter EUR 100,-- weg). Hier https://www.ebay.de/...b:g:o~UAAOSwlq1gONlf - in Auktionen (also ohne "Sofort-Kaufen" gehen die Dinger in der Regel für unter EUR 100,-- weg). Hier  https://www.amplifier.cd/Test_Equipment/other/Laru.htm und hier https://www.amplifier.cd/Test_Equipment/other/Laru.htm und hier  http://www.jogis-roe...behoer/Laru/Laru.htm und hier http://www.jogis-roe...behoer/Laru/Laru.htm und hier  https://www.viehl-radio.de/homeda/laru.html ist das LARU etwas mehr im Detail beschrieben (und bebildert). https://www.viehl-radio.de/homeda/laru.html ist das LARU etwas mehr im Detail beschrieben (und bebildert). Erkennbar "runtergerittene" Geräte oder solche, die als nie ausgeschaltete Dauerläufer in den kleinen Induktivitätsmeßbereichen (also bei hohen Schwingfrequenzen) bekannt sind, sollte man allerdings vom LARU nicht kaufen. Der Grund liegt im Isoliermaterial des Bereichsschalters (und diese Langzeiterfahrung konnten die damaligen Entwickler nicht haben): An den Schalterkontakten, die in dieses Material eingebracht sind, stehen Schwingspannungen mit bis zu 700[Vss] (von mir gemessen) an. Durch diese Spannungsbelastung gepaart mit höheren Frequenzen findet wohl über die Jahrzehnte eine Veränderung des Isoliermaterials statt, wodurch sich auf dessen Oberfläche leicht leitfähige "Mikrokanäle" bilden können. Dies führt dazu, daß man dann zwischen den einzelnen Schalterkontakten u.U. Widerstandswerte von einigen Megohm messen kann - an Stellen, wo eigentlich volle Isolation herrschen sollte. Bei einem meiner Exemplare lag dieser im Megohm-Gebiet liegende, leitfähige Mikrokanal schaltungstechnisch so unglücklich, daß es den Arbeitspunkt der Oszillatorröhre so weit verstellt hat, daß der Oszillator hin und wieder einfach aufhörte, zu schwingen. Das tat der Meßgenauigkeit keinen Abbruch: Wenn der Oszillator schwang, war das Meßergebnis einwandrei - aber er schwang eben nicht mehr bei jeder beliebigen Geräteeinstellung und in jedem Meßbereich. Dieses Phänomen habe ich bis jetzt nur bei einem einzigen Exemplar des LARU gesehen - und von dem weiß ich, daß damit Jahrzehnte nur kleine Induktivitäten (mit hohen Frequenzen) gemessen wurden und daß es praktisch nie ausgeschaltet wurde. Diese kleinen Geräte zeigen auch ohne regelmäßige Kalibrierung (wenn sie nicht verbastelt oder als "Dachboden-/Kellerfund" vergammelt sind) auch noch nach Jahrzehnten genau an, weil deren Meßgenauigkeit ausschließlich aus mechanischen Größen (Güte des Drehkondensators bzw. Referenzkondensators und der Aufbauqualität der Spulen sowie Stabilität des gesamten Abstimmtriebs) abgeleitet ist - Alterung von Röhren und Widerständen, sonstigen Kondensatoren etc. sowie die Höhe der Netzspannung oder Warmlaufzeit gehen bedingt durch das Funktionsprinzip in die Meßgenauigkeit nicht ein. Ich habe hier mehrere LARU, KARU, LRT und KRT - die sind alle Jahrzehnte alt, wurden alle seit Jahrzehnten nicht kalibriert (also nicht nachgeglichen) und halten alle ihre Meßgenauigkeitsspezifikationen (+/-1% +/-10[nH] bei Q > 10 bzw. +/-1% +/-0,5[pF] vom Meßwert) nach wie vor locker ein (nachgemessen mit Kapazitäts- und Induktivitätsnormalen). Beim LARU steht in der Spezifikation, daß es Spulen-Kapazitäten >= 200[pF] messen kann. LRT und KRT sind die moderneren, transistorisierten Nachfolger von LARU und KARU (sie sind aber nicht genauer). Der wesentliche Vorteil von LRT und KRT sind die recht kleinen Meßspannungen (max. ca. 100[mVeff]), die sich ggf. auch mit Halbleiterschaltungen vertragen (im Gegensatz zu den röhrenbestückten LARU und KARU: Speziell beim LARU können an einem Prüfling bei hoher Güte desselben schon mal deutlich mehr als 100[Vss] Meßspannung anstehen....).

Nicht zwingend. Meiner Erinnerung nach sind die 4[mm] Buchsen recht unübliche "Doppelstock"-buchsen mit je zwei übereinanderstehenden und voneinander isolierten Kontakthülsen - da braucht's also spezielle Bananenstecker mit ebenfalls je zwei auf der gleichen Achse sitzenden und voneinander isolierte Kontaktfedersätzen. Normale 4[mm] Bananenstecker schließen jedenfalls die obere und untere Hülse kurz und "schalten" dadurch sozusagen automatisch auf Zweidrahtbetrieb um. Der Adapter selbst kontaktiert im Gerät über die rausstehenden Leiterplattenzungen - wobei die Vorder- und Rückseite jeder Leiterplattenzunge voneinander isoliert sind und so eine genügend große Anzahl von voneinander isolierten Steckkontakten für Vierdrahtbetrieb zur Verfügung stellen. Den Adapter (Typenbezeichnung TL-21; den gibt's möglicherweise auch einzeln zu kaufen) kann man auch selbst für Vierdrahtbetrieb mit Kelvinklemmen ertüchtigen:  https://www.eevblog.com/forum/testgear/de-5000-lcr-tl-21-mod/ https://www.eevblog.com/forum/testgear/de-5000-lcr-tl-21-mod/Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 08. Dez 2021, 17:46 bearbeitet] |

|||||||||

|

AndyGR42

Stammgast |

#7

erstellt: 09. Dez 2021, 15:30

|

||||||||

|

Hallo Herbert Danke für die ausführliche Erklärung. Der Adapter war schlicht nirgendwo lieferbar, daher hab ich den nicht direkt mitbestellt. Dann schaue ich nochmal. Es würde natürlich auch Abweichungen erklären. Ich wollte meinen Messgeräte Park eigentlich nicht erweitern, vor allem nicht um ab und an mal Dinge zu messen zu denen eigentlich der Hersteller die passenden Daten liefern sollte  Aber ich halt mal die Augen offen, wenn ich über solche "Veteranen" stolpere. Das ist sicher auch ein schöne Projekt für eine Restaurierung. Aber ich halt mal die Augen offen, wenn ich über solche "Veteranen" stolpere. Das ist sicher auch ein schöne Projekt für eine Restaurierung.  |

|||||||||

|

pragmatiker

Administrator |

#8

erstellt: 09. Dez 2021, 16:56

|

||||||||

|

Servus Andreas,

Das dürfte in der Elektronik nicht anders als bei anderen Betätigungen sein: Nicht zu allem, was bei einem Projekt interessant sein kann, sagt das Herstellerdatenblatt was Aussagekräftiges. Versuch' z.B. mal, eine genaue Durchlaß-Anlaufkennlinie der ersten 100[mV] einer stinknormalen Silizumdiode (mit den dazu gehörenden, in der Regel sehr kleinen Strömen) in den üblichen Herstellerdatenblättern zu finden (bei sowas muß dann üblicherweise der Curve-Tracer ran). Auch die Wicklungskapazität von Induktivitäten sind - wenn deren Kenntnis erforderlich sein sollte - so ein Parameter: Deren Angaben wird sich auch in seriösen und umfangreichen Datenblättern kaum finden....bestenfalls steht die Eigenresonanzfrequenz dabei. Auch die Übertragungskennlinien von Röhren bei (gegenüber der Kathode positiven) (Steuer)Gitterspannungen sind so ein Parameter, den man (samt der dazu gehörenden Gitterströme) in Röhrendatenblättern nicht so oft findet. Und in solchen Fällen muß man halt messen - und dann ist es gut, wenn man das kann, wenn man solche Informationen braucht.

Bei LARU und KARU ist das - wie gesagt - in aller Regel nicht nötig, sofern nicht verbastelt oder vergammelt, da "für die Ewigkeit gebaut". Die lange Lebensdauer ohne Zuwendung hat bei R&S Geräten dieser Zeit auch den Grund, daß da (auch im Netzteil) grundsätzlich keine Elkos verbaut wurden, sondern MP-Kondensatoren (deren vergleichsweise große Baugröße nahm man dabei in Kauf). Allerdings sollte man sich bei R&S Geräten dieser Zeit vor einem beabsichtigten Kauf die Netzkabel genau ansehen: Sind die brüchig und müssen ausgetauscht werden, dann kommt es sehr auf den Gerätetyp an, ob dieser Tausch einfach und zeitsparend geht oder eine Odysee ist. Bei LARU und KARU geht das einfach und locker - beim Meßsender SMLR dagegen ist das eine äußerst zeitraubende Arbeit für jemanden, der masochistische Anwandlungen hat. Grüße Herbert |

|||||||||

|

AndyGR42

Stammgast |

#9

erstellt: 10. Dez 2021, 10:18

|

||||||||

|

Moin Gibt es dann einen Trick mit einem LARU mehr als 1H zu messen? Für AÜ ist das ja eine eher homöopathische Größe. Grüße Andreas |

|||||||||

|

pragmatiker

Administrator |

#10

erstellt: 10. Dez 2021, 10:57

|

||||||||

|

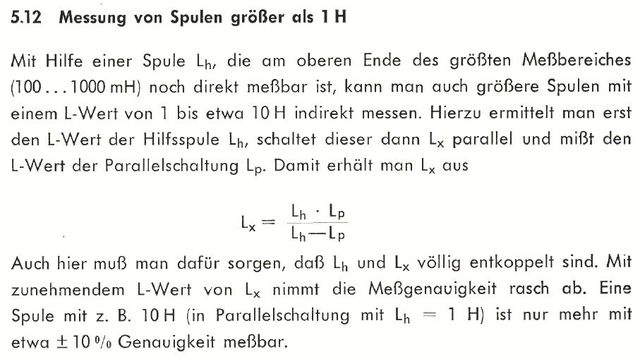

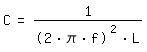

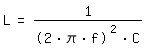

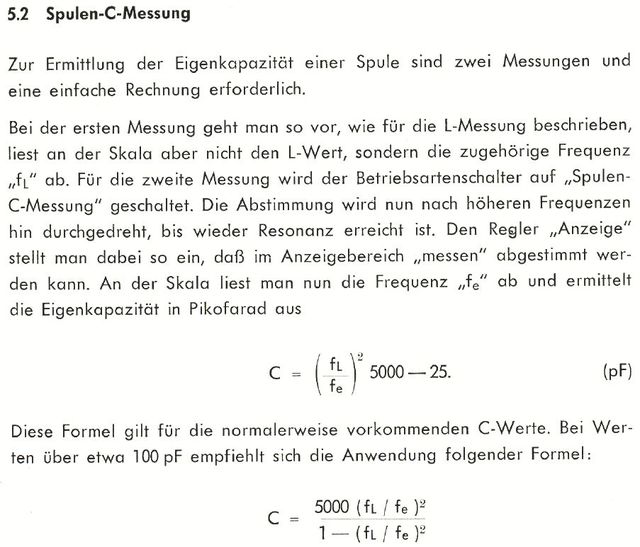

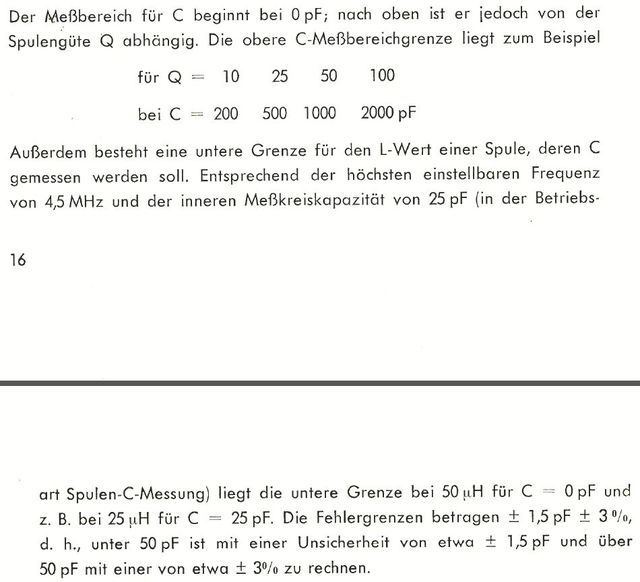

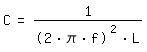

Servus Andreas, der Einfachheit halber hier mal der entsprechende Absatz aus dem Handbuch:  Zu beachten ist allerdings, daß sich auch bei dieser Parallelschaltungsmethode die kleinstmögliche Meßfrequenz nicht ändert - die bleibt bei 2,2[kHz]. Das ist natürlich für die Messung recht großer Induktivitäten, bei denen noch dazu ihr Verhalten im Baßbereich interessant ist, alles andere als ideal, weil die Aussagekraft des Meßergebnisses für den Baßbereich dadurch begrenzt ist (wie Du ja selbst schon bei Deinen Messungen mit dem DE-5000 bei 1[kHz] Meßfrequenz erfahren hast). Wenn man etwas fit in Mathe ist (Umstellen der Thomsonschen Schwingungsgleichung), kann man den Induktivitätswert großer Induktivitäten bei Frequenzen in der Gegend von 30[Hz] bis 300[Hz] auch mit "Bordmitteln" mit einer Meßgenauigkeit von ca. +/-5% wie folgt messen: Man nehme einen klirrarmen Sinusgenerator (Klirr <= 1%, Oberwellen verfälschen das Meßergebnis), der sich ab 30[Hz] aufwärts in der Frequenz stufenlos durchstimmen läßt (reine Funktionsgeneratoren klirren - wegen des Dioden-Netzwerks, welches die Sinus-Kurvenform annähert - häufig deutlich mehr). Eine genaue - idealerweise digitale - Frequenzanzeige des Sinusgenerators ist hierbei erforderlich. Über ein für diesen Zweck nahezu ideales Gerät habe ich mich vor einigen Jahren hier mal ausgelassen:  http://www.hifi-forum.de/viewthread-136-105.html (dieses Gerät hat genau dieselbe Größe wie LARU und KARU --> stapelbar). Wünschenswerter Ausgangspegel: 10[Vss] aus einem 50[Ohm] Ausgang. In Serie zu diesem Ausgang schalte man einen Widerstand von z.B. ca. 10[kOhm] (dadurch entsteht näherungsweise eine Stromquelle mit dem Innenwiderstand dieses Serienwiderstands). Je größer dieser Widerstandswert sein kann, umso besser (ruhig auch mal 100[kOhm] probieren) - bei größeren Widerstandswerten wird der Schwingkreis weniger gedämpft). Zwischen dem anderen Ende dieses Widerstands und Masse schalte man eine Parallelschaltung aus der zu messenden Induktivität und einem passend dimensionierten Folienfestkondensator mit einer Toleranz von +/-5% (genauen Kapazitätswert mit einem vertrauenswürdigen C-Meßgerät ausmessen) und einer Spannungsfestigkeit von mindestens 250[V] (weil die Spannungsüberhöhung an dem durch diese Parallelschaltung gebildeten Parallelschwingkreis durchaus erheblich sein kann, wenn die beiden Schwingkreiskomponenten ordentliche Güten aufweisen). Den erforderlichen Kapazitätswert dieses Kondensators bestimmt nach folgender Formel, wobei "L" der ungefähr vermutete Induktivitätswert ist und "f" so um die 100[Hz] liegen sollte, damit man in Richtung 30[Hz] und in Richtung 300[Hz] noch einen Einstellbereich des Sinusgenerators von jeweils ungefähr Faktor 3 hat: http://www.hifi-forum.de/viewthread-136-105.html (dieses Gerät hat genau dieselbe Größe wie LARU und KARU --> stapelbar). Wünschenswerter Ausgangspegel: 10[Vss] aus einem 50[Ohm] Ausgang. In Serie zu diesem Ausgang schalte man einen Widerstand von z.B. ca. 10[kOhm] (dadurch entsteht näherungsweise eine Stromquelle mit dem Innenwiderstand dieses Serienwiderstands). Je größer dieser Widerstandswert sein kann, umso besser (ruhig auch mal 100[kOhm] probieren) - bei größeren Widerstandswerten wird der Schwingkreis weniger gedämpft). Zwischen dem anderen Ende dieses Widerstands und Masse schalte man eine Parallelschaltung aus der zu messenden Induktivität und einem passend dimensionierten Folienfestkondensator mit einer Toleranz von +/-5% (genauen Kapazitätswert mit einem vertrauenswürdigen C-Meßgerät ausmessen) und einer Spannungsfestigkeit von mindestens 250[V] (weil die Spannungsüberhöhung an dem durch diese Parallelschaltung gebildeten Parallelschwingkreis durchaus erheblich sein kann, wenn die beiden Schwingkreiskomponenten ordentliche Güten aufweisen). Den erforderlichen Kapazitätswert dieses Kondensators bestimmt nach folgender Formel, wobei "L" der ungefähr vermutete Induktivitätswert ist und "f" so um die 100[Hz] liegen sollte, damit man in Richtung 30[Hz] und in Richtung 300[Hz] noch einen Einstellbereich des Sinusgenerators von jeweils ungefähr Faktor 3 hat: Bei einer vermuteten Induktivität "L" von 10[H] und einer Meßfrequenz "f" von 100[Hz] wäre die Kapazität "C" beispielsweise ca. 253,3[nF] groß. Mit einem Kondensator von 250[nF] (Bosch-MP-Kondensator) deckt man übrigens bei einer Frequenzvariation von 30[Hz] bis 300[Hz] einen Induktivitätsmeßbereich von ca. 1,126[H] bis ca. 112,6[H] ab - bei 220[nF]  https://www.buerklin...29-PP-15-mm/p/37D198 wäre der abgedeckte Induktivitätsmeßbereich dann ca. 1,279[H] bis ca. 127,9[H]. Der kapazitive Blindwiderstand X(C) von 220[nF] bei 30[Hz] beträgt ca. 24,11[kOhm] (bei 300[Hz] sind's dann noch ca. 2,41[kOhm]). Um da auch bei 30[Hz] noch einen vernünftigen und eindeutigen Amplituden-"Dip" zu sehen, sollte man mit dem Vorwiderstand dann schon in Richtung 50[kOhm] bis 100[kOhm] gehen...... https://www.buerklin...29-PP-15-mm/p/37D198 wäre der abgedeckte Induktivitätsmeßbereich dann ca. 1,279[H] bis ca. 127,9[H]. Der kapazitive Blindwiderstand X(C) von 220[nF] bei 30[Hz] beträgt ca. 24,11[kOhm] (bei 300[Hz] sind's dann noch ca. 2,41[kOhm]). Um da auch bei 30[Hz] noch einen vernünftigen und eindeutigen Amplituden-"Dip" zu sehen, sollte man mit dem Vorwiderstand dann schon in Richtung 50[kOhm] bis 100[kOhm] gehen......Nun mißt man mit einem NF-Pegelmesser mit hochohmigem Eingang (1[MOhm]) - idealerweise was batteriebetriebenes (keine Brummschleifen) wie z.B. dem R&S UPGR hier:  http://666kb.com/i/b6rb6fwj26bxnz9sx.jpg - die Spannung über dem Serienwiderstand und verstimmt die Frequenz des Sinusgenearators so lange, bis ein Minimum dieser Spannung erreicht ist (ersatzweise kann man als Indikator auch ein Oszilloskop verwenden - Serienwiderstand in diesem Fall in die Masseleitung des Sinusgenerators). Diese Frequenz "f" des Amplitudenminimums notiert man und setzt sie in folgende Gleichung ein: http://666kb.com/i/b6rb6fwj26bxnz9sx.jpg - die Spannung über dem Serienwiderstand und verstimmt die Frequenz des Sinusgenearators so lange, bis ein Minimum dieser Spannung erreicht ist (ersatzweise kann man als Indikator auch ein Oszilloskop verwenden - Serienwiderstand in diesem Fall in die Masseleitung des Sinusgenerators). Diese Frequenz "f" des Amplitudenminimums notiert man und setzt sie in folgende Gleichung ein:  und erhält damit den Induktivitätswert "L" der gemessenen Spule. Dieser Meßaufbau ist von der Funktion her so eine Art "Ersatz-LARU", bei dem man halt noch rechnen muß - hier ist allerdings die Größe des Referenzkondensator (mit mehreren hundert Nanofarad) vom Kapazitätswert an die Aufgabenstellung "niedrige Meßfrequenz" und "hohe Induktivität > 10[H]" angepaßt (beim LARU hat der Referenzkondensator (Glimmer) einen Kapazitätswert von 4.875[pF]/250[V] - zusammen mit einem dazu parallelgeschalteten Trimmkondensator wurde der Referenzkondensator auf einen Gesamtkapazitätswert von genau 5.000[pF] abgeglichen). Der Vollständigkeit halber hier noch der Absatz zur "Spulen-C-Messung" des LARU:   Um eine ungefähre Orientierung über die Wicklungskapazität zu erhalten, kann man auch mal versuchen, diese mit genau obiger "Ersatz-LARU"-Meßmethode zu ermitteln - dazu läßt man einfach den Referenzkondensator weg und stimmt den Sinusgenerator in Richtung höherer Frequenzen durch, bis ein Resonanz-Dip feststallbar ist. Erhält man einen solchen Resonanz-DIP (der sicher recht flach ausfallen wird) z.B. bei einer Meßfrequenz von 5[kHz] und einer (vorher gemessenen) Induktivität von 30[H], dann würde die ganz ungefähre, wirksame Wicklungskapazität nach obiger Formel:  etwa 33,8[pF] betragen. Dieser Wert erscheint mir allerdings aus Erfahrung bei der für 30[H] erforderlichen Windungszahl deutlich zu niedrig zu sein - da muß man dann wohl auch die Induktivität ungefähr bei der Frequenz messen, die man da als Resonanzfrequenz bei dieser Messung ohne Referenz-C ermittelt hat (beim DE-5000 also z.B. mit 10[kHz]). Auch hier gilt also wieder mal - wie so oft: "Wer mißt, mißt Mist". Verwendet man hier zur Ergebniskontrolle obige, im Rohde & Schwarz Handbuchauszug genannte Formel zur Ermittlung der Wicklungskapazität "C_L":  dann kommt man bei einem Referenzkondensator "C_Ref" von 220[nF], einer Induktivität von 30[H], einer Meßfrequenz "f_L" (mit Referenzkondensator) von 62[Hz] und einer Eigenresonanzfrequenz "f_e" (ohne Meßkondensator) von 5[kHz] ebenfalls auf eine Wicklungskapazität von ca. 33,8[pF] - die Rohde & Schwarz Formel liefert also dasselbe (ggf. auch mehr oder weniger falsche) Ergebnis. So, das war ein langer Beitrag - vielleicht hilft er ja weiter. Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 10. Dez 2021, 13:41 bearbeitet] |

|||||||||

|

AndyGR42

Stammgast |

#11

erstellt: 11. Dez 2021, 11:14

|

||||||||

|

Guten Morgen Herbert In der Tat ein sehr langer Artikel. Vielen Dank dafür. Mit der Ersatzmethode hatte ich das auch schon mal probiert, scheitere aber bereits an der Erzeugung einer geeigneten Sinusspannung. Allerdings habe ich zwischenzeitlich einen neuen Funktionsgenerator erworben, das wäre nochmal einen Versuch wert. Ich schaue mich mal um, Geräte werden ja durchaus angeboten. Ich habe da auch eher ein Platzproblem, aber das ist ein anderes Thema  Grüße, Andreas |

|||||||||

|

pragmatiker

Administrator |

#12

erstellt: 11. Dez 2021, 12:12

|

||||||||

|

Falls von Interesse, kann ich ja mal diese von mir skizzierte Methode auf einen Eintakt-Ausgangsübertrager ähnlicher mechanischer Baugröße mit M42 Kern (16[mm] dick) (R(a) allerdings 9[kOhm] statt 25[kOhm]) von Reinhöfer anwenden und hier berichten......

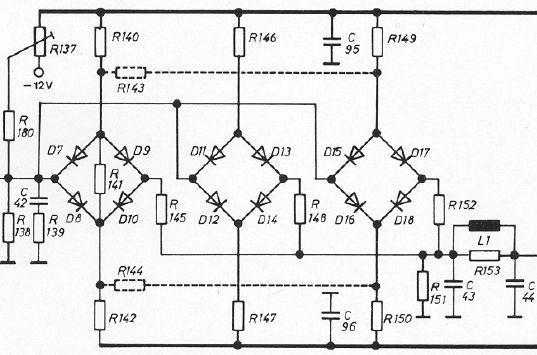

Wie gesagt: Der Sinus sollte nicht zu sehr klirren - sonst mißt man möglicherweise auf einer Oberwelle (und erhält dann völlig unsinnige Meßergebnisse). Warum ich das schreibe? Nun, in vielen Low-Cost Funktionsgeneratoren sitzen Funktionsgenerator-ICs vom Schlage eines ICL8038 oder XR2206 drin - und in dieses ICs wird der Sinus aus dem Dreiecksignal mit einer Schaltung ähnlich der folgenden nachgebildet (und dieser Sinus klirrt nicht zu knapp):  Quelle:  https://www.eevblog....e-from-analog-stuff/ https://www.eevblog....e-from-analog-stuff/Auch in den (durchaus sehr gut beleumundeten) professionellen Toellner Funtionsgeneratoren der 74xx und 77xx Serien sitzt ein solcher "Sine Shaper" drin - die haben sich hier allerdings deutlich mehr Mühe als üblich gegeben: Da sind es 12 Dioden in drei Brücken.  Für diese Geräte gibt Toellner für den Sinus einen Klirrfaktor < 0,5% bis 50[kHz] und < 5% bis 5[MHz] an. Was ist denn Dein Funktionsgenerator für ein Gerät (Hersteller / Typ)? Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 11. Dez 2021, 12:41 bearbeitet] |

|||||||||

|

sidolf

Inventar |

#13

erstellt: 11. Dez 2021, 13:24

|

||||||||

Hallo Herbert, ich habe hier den Hameg 8037, 5 Hz - 50kHz, Klirr typ. bei 1 kHz 0,005%, bei 5 Hz 0,03% und bei 50 kHz 0,05%, Ist doch gar nicht so übel für das preiswerte Gerät. Gruß |

|||||||||

|

pragmatiker

Administrator |

#14

erstellt: 11. Dez 2021, 13:38

|

||||||||

|

Servus Sigi, freut mich sehr, Dich mal wieder zu lesen. Zum HM8037: Daß der wenig klirrt, ist klar - das ist ja auch ein reiner und dedizierter Sinusgenerator, der kann nur Sinus (und das sehr gut). Anders ist das bei den Funktionsgeneratoren, um die es hier grade geht: Die können als Beiwerk auch Sinus - und der wird halt üblicherweise mittels "Sine-Shaper"-Diodennetzwerken (siehe mein Beitrag #131 weiter oben) aus der Dreiecksspannung nachgebildet - und das je nach dem Aufwand, der in diesem Diodennetzwerk getrieben wird, mehr oder weniger gut. Deswegen kann der Klirr des Sinus von Funktionsgeneratoren mit dem Klirr von reinen Sinusgeneratoren in den allermeisten Fällen überhaupt nicht mithalten. Bei reinen Sinusgeneratoren steckt halt eine völlig andere Schaltungstechnik dahinter als bei Funktionsgeneratoren - im Schaltbild des HM8037 auf Seite 8 ist das gut zu sehen:  http://bee.mif.pg.gda.pl/ciasteczkowypotwor/Hameg/hm8037.pdf http://bee.mif.pg.gda.pl/ciasteczkowypotwor/Hameg/hm8037.pdfBei den hier skizzierten Induktivitätsmessungen auf Resonanz-Basis im Multi-Heinrich-Gebiet könnte es allerdings sein, daß der Maximalpegel des HM8037 (1,5[Veff] in 600[Ohm]) etwas wenig ist, um halbwegs die "Compliance" (sprich: den Innenwiderstand) einer anständigen Stromquelle nachzubilden..... Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 11. Dez 2021, 13:51 bearbeitet] |

|||||||||

|

AndyGR42

Stammgast |

#15

erstellt: 11. Dez 2021, 22:05

|

||||||||

|

Hallo Herbert Ich habe den Siglent SDG810. In erster Linie weil er vom Ozi per usb gesteuert werden kann. Z.B Fall für einen Bode Plot. Angeblich hat es bei Sinus bis 20kHz und 1Vpp 0,2% THD. Da fehlt an sich nur ein bisschen mehr Power. Theoretisch ein Job für eine 6SN7… Ich bin immer davon ausgegangen das die Dinger das Sinus per DA Wandler erzeugen. Ich kann ja quasi jede beliebige Wellenform erzeugen. Ich bin die Woche im Urlaub und schaue mir das danach mal an. Ach ja. Der Thread war ja ursprünglich ganz ein anderer. Vielleicht sollte man das spannende Thema Messtechnik hier abtrennen? |

|||||||||

|

pragmatiker

Administrator |

#16

erstellt: 12. Dez 2021, 09:13

|

||||||||

|

Guten Morgen, Andreas,

Siglent-Geräte sind gut - die findet man (zumindest bei Oszilloskopen) mit identischer Technik auch mit anderen, sehr berühmten Markennamen drauf. Und: 0,2% Klirr reichen für den Resonanzmeßzweck völlig auch.

Das dürfte bei den heutigen, rechnersteuerbaren Generatoren auch durch die Bank der Fall sein (in denen muß ja sowieso ein Microcontroller drin sein) - nur sind das dann in der Regel keine reinen Funktionsgeneratoren mehr, sondern da steht auch noch "ARB" (für Arbitrary Function Generator drauf). Zumindest ist das bei einem Siglent-Scope so, welches ich für mechatronische Zwecke (eben Bode-Plots von mechanischen Systemen) gekauft habe: Da ist der Generator gleich im Scope eingebaut und wird von ihm mitgesteuert - und das ist ein ARB. Unter "Funktionsgenerator" verstehe ich grauer Zausel allerdings automatisch eher Geräte, die eine Menge Drehknöpfe auf der Frontplatte haben und in denen kein Rechner eingebaut ist, die also voll analog arbeiten - und bei diesen Kisten kamen in aller Regel die oben skizzierten Schaltungsprinzipien zum Einsatz.

Gute Idee.... Grüße Herbert |

|||||||||

|

Rolf_Meyer

Inventar |

#17

erstellt: 12. Dez 2021, 13:24

|

||||||||

|

Moin,

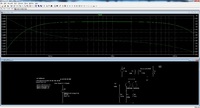

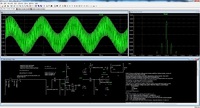

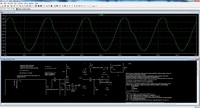

Messen macht wenig Sinn... Aber nach Herberts seitenlangen Beiträgen zum Thema weißt Du das ja jetzt... Ich habe mir das mit den Messungen an AÜ schon vor Jahren abgewöhnt.  Hier mal ein paar Messungen: Der Fender E-037099... Also das Original zum 1750A  Das ist einer der 1750A  ... und der Andere  Na lecker... Da kann ich auch würfeln...  Und dieses LCR-Meter ist noch Klassen besser als das zitierte DE-5000. Hier... Ein 1650R von Hammond, ein PP-Übertrager, dem ich aus dem Bauch schon mehr als 100H Primärinduktivität andichten würde... Aber:  Wer es glaubt.... Ich nicht. Meine Monolith-Magnetics S-5 (über jeden Zweifel erhaben!) sollen statt 65H nur 22H haben.  Solche LCR-Geschichten sind für dickes EISEN völlig ungeeignet. Am Ende bleibt nur die Impedanzmessung bei definierter Frequenz übrig... Siehe  hier. hier.Für SE-Übertrager muß zusätzlich die Gleichstromvorbelastung realisiert werden. Alles sehr viel Aufwand. Ich tue anders. Zunächst wird eine definierte Schaltung aufgebaut und der Prüfling in dieser Schaltung vermessen...   Dann wird die Simulation dieser Schaltung angepaßt, bis der Frequenzgang gut den realen Messungen entspricht...  Dabei ändert die Primärinduktivität das Verhalten im Baß und der Koppelfaktor das Hochtonverhalten. Natürlich müssen die Gleichstromwiderstande der Wickelungen vorher gemessen und korrekt angegeben werden. Mit solchen AÜ-Modellen kann man dann recht ordentliche Simulationsergebnisse erzielen. Natürlich werden Sättigungseffekte nicht richtig simuliert. Intermodulation beim 2-Ton Test, simuliert und gemessen:   Hier 50Hz mit Clipping, simuliert und gemessen:   Damit sind meine Simulationen verdammt dicht an der Realität, und darauf kommt es mir an. Die genaue Kenntnis von Absolutwerten an Übertragern ist dabei zweitrangig. Gruß, und einen schönen 3.Advent, Matthias |

|||||||||

|

pragmatiker

Administrator |

#18

erstellt: 12. Dez 2021, 14:53

|

||||||||

|

Servus Matthias,

was genau ist denn bei dem abgebildeten Agilent U1731C um Klassen besser als beim DE-5000? Laut Datenblatt kann das U1731C die Meßfrequenzen 100[Hz], 120[Hz] und 1[kHz] - das DE-5000 bietet darüber hinaus noch 10[kHz] und 100[kHz]. Das U1731C kostet bei Distrelec derzeit EUR 436,73 - das DE-5000 geht derzeit inklusive 4-Draht SMD-Pinzette für ca. EUR 150,-- her. Und: Das DER DE-5000 ist ja kein No-Name Schrottgerät, sondern kommt also OEM-Fertigung und fast 100%-ig identischer Clone genau aus der Fabrik, in der auch das IET DE-6000 gefertigt wird - und IET hieß früher mal GenRad. Das ist übrigens keine Mutmaßung, sondern wurde in diesem Thread, in dem auch die Firma IET (User: "ietlabs") mitgeschrieben hat, bestätigt:  https://www.eevblog....e-6000-lcr-showdown/ https://www.eevblog....e-6000-lcr-showdown/Interessierte Grüße Herbert P.S.: Wenn man weiß, was man tut und den Umgang mit Meßbrücken und einen iterativen Handabgleich von Brücken auch hinsichtlich der Verlustkomponenten beherrscht, kann man mit dieser Gerätekombination auch schwierige Bauelemente ausmessen, und zwar bei beliebigen Frequenzen im Bereich von 5[Hz] bis 50[kHz] und stufenlos einstellbaren Meßpegeln von einigen Millivolt bis ca. 3[Veff] - der Induktivitätsmeßbereich geht hier bis 1000[H](!):  Gleichstrom-Vormagnetisierung von Ausgangsübertragern ist mit Hilfe einer externen, einstellbaren DC-Konstantstromquelle auch problemlos möglich (im 100[H] Meßbereich sind bis zu 30[mA] möglich - im 10[H] Meßbereich sind maximal 100 [mA] zulässig). "Klein" ist natürlich was anderes - für diese Gerätekombination braucht man schon etwas Platz - und automatisch geht da gar nichts (dafür sieht man mit dem Auge beim Brückenabgleich aber auch kleinste und recht breite "Dips" bei lausigen Güten von (z.B. geblechten) Induktivitäten....Sachen, die die Software eines automatischen Gerätes unter Umständen gar nicht mehr "mitbekommt") [Beitrag von pragmatiker am 12. Dez 2021, 15:21 bearbeitet] |

|||||||||

|

Rolf_Meyer

Inventar |

#19

erstellt: 12. Dez 2021, 15:12

|

||||||||

|

Moin Herbert, Na Du hast doch die Antwort schon gegeben:

Ich habe seinerzeit (vor 8-9Jahren) sehr intensiv recherchiert und habe dann diese Handschachtel (noch zu einem wesentlich höheren Preis) geordert. Das Teil ist auch wirklich sehr gut... wenn man Kondensatoren oder Spulen für z.B. Frequenzweichen oder RIAA-Netzwerke ausmessen will. Sehr genaue und auch reproduzierbare Messungen. Ich wollte ja keinesfalls das DE-5000 schlechtreden. Eher geht es darum, daß selbst teurere und genauere Meßgeräte an kupferbewickelten Eisenkernen komplett versagen, wie eben auch das DE-5000. Übrigens, Kelvin-Messungen an Spulen oder Kondensatoren? Wozu ist das gut? µH oder fF? Kommt bei Audio nicht vor... Für die Messungen von geringen Widerständen habe ich ein Milliohmmeter mit 4-Draht Kelvin Klemmen... Da machts ja auch Sinn. Gruß, Matthias Edit: Herbert, zu Deinem P.S. Damit kann man auch keinen AÜ ausmessen... 3Veff und 30mA DC-Ruhestrom... Eher lächerlich. 500Veff und 90mA Ruhestrom... Dann könnte man irgendetwas ermessen. [Beitrag von Rolf_Meyer am 12. Dez 2021, 15:17 bearbeitet] |

|||||||||

|

pragmatiker

Administrator |

#20

erstellt: 12. Dez 2021, 15:27

|

||||||||

Na, ja - es gibt ja auch noch Sekundärwicklungen von Ausgangsübertragern.....und die sind ja in aller Regel recht niederohmig (speziell, wenn die Übertrager etwas mehr Leistung können).

Na, dann hängt man die Primärwicklung des AÜ halt an einen Stell-Trenntrafo (der läßt sich in der Regel bis ca. 250[Veff] einstellen) der 3[A]-Klasse (wegen des Gleichstroms) und hängt dazu in Serie ein Labornetzteil im Konstantstrombetrieb, dessen Ausgang mit einer recht großen Kapazität überbrückt ist. Dann noch mit einem Oszilloskop (idealerweise was digitales mit 10[Bit] Auflösung und Rechenmöglichkeiten) Strom, Spannung und Phasenwinkel messen. Dann noch a bisserl Rechnerei und man hat für den Baßbereich schon halbwegs handfeste Aussagen. Und wenn die 250[Veff] nicht ausreichen: Zwei dieser Stell-Trenntrafos in Serie und man hat die 500[Veff]..... Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 12. Dez 2021, 15:41 bearbeitet] |

|||||||||

|

Rolf_Meyer

Inventar |

#21

erstellt: 12. Dez 2021, 15:36

|

||||||||

|

|||||||||

|

Rolf_Meyer

Inventar |

#22

erstellt: 12. Dez 2021, 15:50

|

||||||||

|

Herbert, habe ich schon erwähnt, daß ich es nicht mag, wenn jemand an einem Beitrag rumfummelt, nachdem geantwortet wurde?  Selbst beim "Sparbrötchen" haben wir 380Veff am AÜ... zwei Stelltrafos? Ich denke, meine "Wir passen die Simulation an die real gemessenen Werte an" ist da wesentlich effektiver. Ich tue jedenfalls seit Jahren so. Referenzschaltung an Endstufenröhre---> Ableitung eines allgemeingültigen Übertragermodells. Mit diesem Modell kann ich dann verschiedenste Schaltungskonzepte und Endstufenröhren simulieren... Immer dicht an der Realität. Wie gesagt, was interessieren absolute Werte... Gruß, Matthias [Beitrag von Rolf_Meyer am 12. Dez 2021, 15:52 bearbeitet] |

|||||||||

|

pragmatiker

Administrator |

#23

erstellt: 12. Dez 2021, 15:53

|

||||||||

|

Bei kleinen und niederohmigen Induktivitäten geht's für genaue Messungen ja auch darum, die Zuleitungs- und Kontaktierungswiderstände aus dem Induktivitätsmeßergebnis rauszubringen, um den echten Induktivitätswert (und nicht einen durch R verfälschten Induktivitätswert) zu erhalten - und dafür braucht man dann u.U. doch eine Vierdrahtmessung. Allerdings: Ausgangsübertrager (und anderes geblechtes Zeug) und die Erfordernis von genauen Meßwerten......na ja....

Klar, bei einem R(a) von 25[kOhm] ist das ja auch nicht ungewöhnlich. Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 12. Dez 2021, 15:56 bearbeitet] |

|||||||||

|

Beaufighter

Inventar |

#24

erstellt: 12. Dez 2021, 15:56

|

||||||||

|

Moin, interessant hier. Es kann vorkommen das ich hier ab und an eine dumme Frage stelle. Bitte nicht böse dann sein. |

|||||||||

|

Rolf_Meyer

Inventar |

#25

erstellt: 13. Dez 2021, 21:39

|

||||||||

|

Moin, Ich habe da noch mal drüber nachgedacht... Aufgeben ist eigentlich nicht mein Ding. Und vielleicht läßt sich ja gemeinsam eine Methode entwickeln, wie man dicke AÜ tatsächlich relativ genau ausmessen kann... Möglichst mit normalem Basteleqipment und nicht mit tonnenschweren Meßmitteln. Hier erste Gedanken... In diesem  Datenblatt eines Tango X-10S ist angegeben, wie die Profis AÜ ausmessen. Datenblatt eines Tango X-10S ist angegeben, wie die Profis AÜ ausmessen.Allerdings ist das nicht vollumpfänglich und einige Rätsel sind für mich auch noch dabei... Klar ist, daß da die Wechselspannung vom Generator über eine Kapazität eingekoppelt wird... Nur wie ist die Größenordnung? 10µ, 100µ oder 1000µF? Die Einkoppelung der Gleichstromvorbelastung erfolgt über eine Induktivität. Aber wie groß muß diese sein... und ist die Gleichspannungsquelle spannungs- oder stromgeregelt? Bei welcher Signalspannung müssen die Messungen erfolgen, um eine möglichst zuverlässige Aussage über das Verhalten bei Maximalleistung treffen zu können? Oder ist das egal, weil die Leistung eh nur von der Kernleistung begrenzt wird und sich Impedanz und Induktivität bis zur Sättigung des Kerns nicht verändern?Oder könnte man gerade so herausfnden, wann die Kernsättigung einsetzt? Fragen über Fragen... Ich wollte nicht blind drauf los experimentieren... Einen klirrarmen Genrator, der so 220Veff mit richtig Leistung kann, könnte ich schnell improvisieren... Kondensatoren und Drosseln sind auch da... Aber wie weiter? Hat jemand einen Plan? Gruß, Matthias |

|||||||||

|

AndyGR42

Stammgast |

#26

erstellt: 14. Dez 2021, 18:52

|

||||||||

|

Moin Mir erschließt sich noch nicht so ganz warum es Zusätzlich Gleichspannung benötigt wenn rein die Induktivität gemessen werden soll. Bei kleinen Line Übertrager wird ja sogar explizit davor gewarnt um nicht den Kern dauerhaft zu magnetisieren. Z.B. durch einfache Multimeter. |

|||||||||

|

pragmatiker

Administrator |

#27

erstellt: 14. Dez 2021, 19:24

|

||||||||

|

Servus Andreas, bei Eintakt-Ausgangsübertragern fließt ja durch die Primärwicklung der Ruhegleichstrom der Endstufe. Und durch diesen Ruhegleichstrom wird der Übertragerkern (auch wenn er einen Luftspalt hat) mehr oder weniger vormagnetisiert - dadurch sinkt die Induktivität der Primärwicklung, was u.U. zu Einbußen im (Tief)baßbereich führt. Deswegen möchte man bei solchen Ausgangsübertragern nicht nur die "Ruhe"induktivität der Primärwicklung kennen, sondern die "echte" Induktivität bei Vorbelastung mit dem Betriebsgleichstrom - und diesem Wunsch tragen manche Meßgeräte durch Einspeisemöglichkeiten von Gleichströmen Rechnung. Bei kleinen Line-Übertragern liegen die Dinge komplett anders: Die sind nicht für den Betriebsfall "Gleichstromvorbelastung" ausgelegt, haben keinen Luftspalt und einen kleinen Kern, auf dem oft sehr viele Windungen aufgewickelt sind. "Sieht" so ein kleiner Übertragerkern Gleichstrom, so kann es sein, daß er seine Magnetisierung auch dann nicht mehr vollständig verliert, wenn der Ursachen-Gleichstrom bereits wieder verschwunden ist - und dann bleibt der Kern dauerhaft restmagnetisiert. Man nennt das auch magnetische Remanenz:  https://de.wikipedia.org/wiki/Remanenz https://de.wikipedia.org/wiki/RemanenzDieser Effekt führt dann dazu, daß ein solcherart behandelter Übertrager dauerhaft sowohl an Induktivität (also Baßfähigkeit) wie auch an Aussteuerfähigkeit des Kerns einbüßt - sprich: vorgeschädigt ist. Es gibt schon Tricks, wie man solche Übertrager auf elektrischem Weg wieder fast vollständig entmagnetisieren kann - dazu muß man den Übertrager aber sehr genau kennen, sonst bringt man ihn möglicherweise dabei um. Grüße Herbert |

|||||||||

|

sidolf

Inventar |

#28

erstellt: 14. Dez 2021, 20:09

|

||||||||

|

Sag mal Herbert, bei Gegentakt AÜs ist es doch ähnlich? Nur ohne Aussteuerung heben sich die Gleichströme auf, also keine Vormagnetisierung. Bei mehr oder weniger Ansteuerung hat doch eine Seite des AÜs auch immer, überlagert vom Wechselstrom, einen gewissen Gleichstromanteil zu verkraften? Bin ich jetzt vollkommen neben der Rolle? Gruß [Beitrag von sidolf am 14. Dez 2021, 20:12 bearbeitet] |

|||||||||

|

pragmatiker

Administrator |

#29

erstellt: 14. Dez 2021, 21:38

|

||||||||

|

Servus Sigi, die reinen Ruheströme (z.B. für einen A- oder AB-Arbeitspunkt) bleiben ja - natürlich idealerweise - für beide Hälften der Gegentaktendstufe gleich, nur das Vorzeichen der Magnetisierung dreht sich, wodurch sich in Summe eine Vormagnetisierung des Kerns von null ergibt. Daran ändert auch die Ansteuerung nichts: Der "zu verkraftende Gleichstromanteil" ist ja nach wie vor der Ruhestrom, der um den "überlagerten" Wechselstrom pendelt (d.h. der "Ruhe"strom wird jetzt im Takt der Aussteuerung mal mehr und mal weniger) - und das will man ja haben, weil es das Nutzsignal ist. Grüße Herbert |

|||||||||

|

Rolf_Meyer

Inventar |

#30

erstellt: 15. Dez 2021, 00:23

|

||||||||

|

Moin,

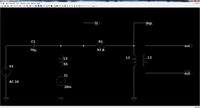

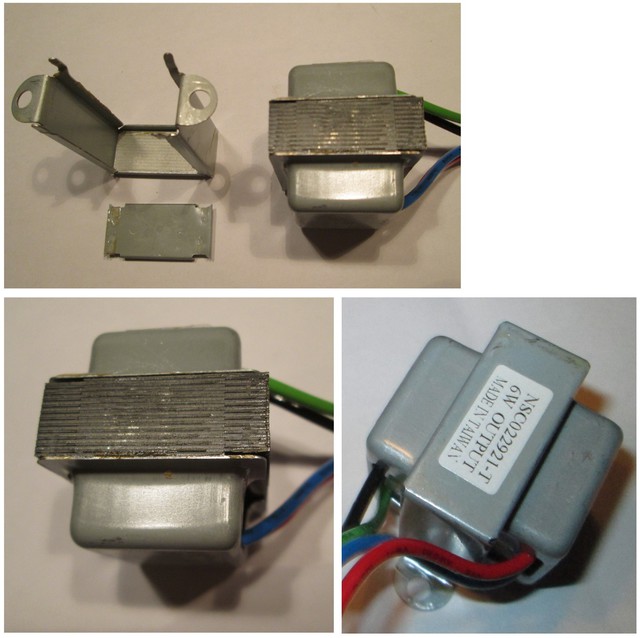

Oder ich stehe wieder komplett allein da... wie immer. Es waren nur ein paar simple Fragen... Aber danke für die Mitarbeit... habe es auch allein geschafft. Ist eben so, ab gewissen Höhen können die Wenigsten folgen... und die, die es könnten, entwickeln gewisse renitente Eigenschaften. Das ist zwar dem Ganzen nicht förerlich, aber menschlich.  Ich habe jedenfalls fast fertig. Hier der Meßaufbau:  Nun werden wieder einige sagen "Der Küchentischbastler hat wieder irgendetwas schnelles hingebastelt"... kenn ich schon, ist aber nur ein Zeichen, daß diese Personen einfach nicht dem Geschehen folgen können. Die Schaltung zum Meßaufbau:  Und, ja, das funzt prima. Als Drossel für die Gleichspannungsquelle arbeitet momentan ein 53.32 Ausgangsübertrager vom Reinhöfer. So viele Heinriche bei gegebener Gleichstrombelastung ist nicht einfach mit normalen Drosseln darstellbar. Werde mir wohl was Niederohmiges bei Monolith mit 100H zusammenwickeln lassen. Die Gleichstromquelle:  Und wenn da 20mA drauf steht, werden da auch GENAU 20mA fließen... Ich liebe präzise Laborgeräte. Mal als Spoiler... Die 1750A von Hammond sind Elektronik-Schrott... Nicht ordern, und wenn vorhanden entsorgen! Vielleicht kann ja der Admin im Nachbar-Thread eine Warnung anbringen? Die Teile sind nicht für Gleichstromvorlast geeignet! das sind allenfalls Übertrager für eine parafeed Anordnung, ganz im Gegensatz zum originalen Fender-Übertrager. Ich habe diese Dinger "entkleidet"... Und siehe.. EI-Kern, aber wechselseitig gestapelt... SCHROTT. Nix für SE... Ich bin ein wenig von Hammond enttäuchst, so dieser Herteller bis jetzt wirklich zu meinen Faforiten gehört hat. Mit den Dingern haben sie sich komplett disqualifiziert. Naja... das geht ja schon in den neuen Datenblättern los... Generastionswechsel zwischen Wissenden und Wollenden... Gruß, Matthias [Beitrag von Rolf_Meyer am 15. Dez 2021, 00:26 bearbeitet] |

|||||||||

|

AndyGR42

Stammgast |

#31

erstellt: 15. Dez 2021, 12:02

|

||||||||

|

Hallo Herbert Danke für die Erklärung. Da ich bisher (fast) nur PP Schaltungen simuliert und später aufgebaut habe ist das natürlich die Erklärung, warum die Simulation mit reinen Induktionen ohne Berücksichtigung des Gleichstrom ziemlich gut in der Realität reproduziert werden konnten. Mir fehlt ein bisschen das Gefühl dafür. Lässt sich der Einfluss des Gleichstrom durch eine entsprechende (Über) Dimensionierung nicht in einen vernachlässigbaren Bereich bringen? Moin Matthias Du sprichst vom Hammond Nachbau vs. Fender Original, nehme ich an? Dem Hammond fehlt der Luftspalt? Grüße Andreas |

|||||||||

|

pragmatiker

Administrator |

#32

erstellt: 15. Dez 2021, 12:18

|

||||||||

|

Servus Matthias,

ich für meinen Teil kann dazu nur sagen, daß ich momentan (und grade im Jahresendspurt) nicht die Zeit habe, um immer und überall so zeitnah - d.h. innerhalb von knapp 27 Stunden - und umfangreich zu reagieren, wie ich das gerne wollen würde (und Anderen geht es da vielleicht nicht anders). Das Thema steht auf alle Fälle auf meiner Agenda - aber sicher nicht mehr 2021 (weil zeitraubend) - und, weil: ist "nur" Hobby. Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 15. Dez 2021, 12:26 bearbeitet] |

|||||||||

|

AndyGR42

Stammgast |

#33

erstellt: 15. Dez 2021, 12:30

|

||||||||

|

Ach ja, da ich ja auch mal auf der Suche nach Anoden Drosseln war. Die Hammond 193a hat bei 200H 40mA und 2000Ohm. Kostet knapp 80 Euro. Vermutlich nicht so niederohmig wie Custom, aber mit Sicherheit günstiger. |

|||||||||

|

pragmatiker

Administrator |

#34

erstellt: 15. Dez 2021, 12:44

|

||||||||

Natürlich geht das. Je nachdem, wieviel "Magnetisierbarkeit" da vom Ruhestrom "verbraucht" wird, kann das aber auch auf einen etwa doppelt so großen Ausgangsübertrager rauslaufen..... Grüße Herbert |

|||||||||

|

pragmatiker

Administrator |

#35

erstellt: 15. Dez 2021, 12:55

|

||||||||

|

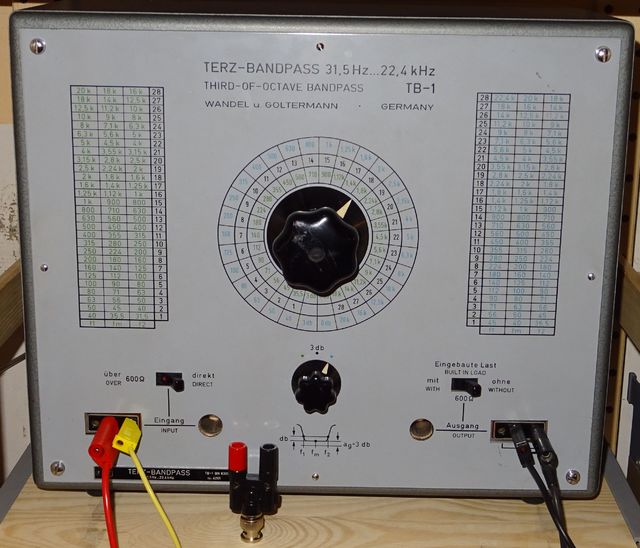

Servus zusammen, Bei Ausgangsübertragern und anderen geblechten Induktivitäten ist ja immer mal wieder sinngemäß die Rede davon, daß es da prinzipbedingt (Eisenkern etc.) gar nicht "so genau gehen kann" und daß die Güte solcher Induktivitäten eher unterirdisch wäre - zwei Statements, die auch ich gerne verwende. Nur: so ganz pauschal kann das nicht stimmen. In dieser "tonnenschweren" Kiste hier sind in den Filtern jede Menge geblechte Induktivitäten verbaut:  Diese Filter sind recht steil und sehr frequenztreffgenau - beides Sachen, die mit nicht-genauen und nicht-langzeitstabilen Induktivitäten mit lausigen Güten nicht darstellbar wären. Da steckt in dieser Kiste möglicherweise in den geblechten Induktivitäten eine Menge Wissen drin, welches heute irgendwie verlorengegangen ist. Möglicherweise war das auch der Grund dafür, daß die früheren Meßgeräte"platzhirsche" alle eigene Trafowickeleien mit allem drum und dran (Temperung, Vakuumverguß, Schliff, Materialanalyse usw.) im Haus hatten - und die Leute mit dem vielen Trafo-Know waren regelmäßig eher graue Panther und hochrespektierte Spezialisten. Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 15. Dez 2021, 13:32 bearbeitet] |

|||||||||

|

Ste_Pa

Stammgast |

#36

erstellt: 15. Dez 2021, 15:53

|

||||||||

Moin Matthias, das klingt ja gar nicht gut.    Trifft oben Genanntes auch auf die 6W-Typen (Made in Taiwan, von TubeTown) zu, die ich hier liegen habe ? Und wenn ja, wo bekommt man die originalen Übertrager mit Luftspalt von Fender ?  Beste Grüße Steffen [Beitrag von Ste_Pa am 15. Dez 2021, 15:57 bearbeitet] |

|||||||||

|

pragmatiker

Administrator |

#37

erstellt: 15. Dez 2021, 16:24

|

||||||||

Wahrscheinlich nirgends mehr. Es gibt einen Übertrager, der nennt sich "P-TF22921" und der behauptet von sich, das Fender Äquivalent zu sein. Bei dieser Quelle hier (wo's denn noch zu geben scheint) wird das aber wegen Versand, Zoll und Einfuhrumsatzsteuer kein Sparbrötchen mehr:  http://www.eastwave.com/P-TF22921.html http://www.eastwave.com/P-TF22921.htmlWenn man den Shop etwas "kitzelt", offenbart sich, daß da wohl derzeit noch 8 Stück auf Lager liegen. Allerdings kann man kein anderes Versandland als "United States of America" auswählen - man muß also wohl einen Verwandten oder Freund in USA sitzen haben, den man mit diesem Anliegen behelligen kann. Unter Typenbezeichnungen, welche die Zahlenkombination "22921" enthalten (also auch der 6[W] Taiwan Übertrager) wird eine Menge Zeug angeboten, was angeblich "100% Fender compatible" ist, sich aber bereits in der Primärimpedanz um bis zu 100% unterscheidet (ich bin über Trafos mit bis zu 12,5[kOhm] R(a) gestolpert). All diesen Angeboten gemeinsam ist, daß sie (bis auf Tube-Town) nicht in Europa sitzen und daß es keinerlei aussagefähige Datenblätter gibt. Zum Tube-Town-Angebot:  https://www.tube-tow...-reverb-125a20b.html https://www.tube-tow...-reverb-125a20b.htmlGrüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 15. Dez 2021, 16:38 bearbeitet] |

|||||||||

|

Ste_Pa

Stammgast |

#38

erstellt: 15. Dez 2021, 16:36

|

||||||||

|

Hallo Herbert, Dank Dir für den Link. Mit dem Zoll und den entsprechenden Kosten ist das leider immer so eine Sache, zumal wenn man Pech hat, ja noch der Weg zum Zollamt hinzu kommt.  Beim  TubeAmpDoc habe ich noch etwas gefunden ... TubeAmpDoc habe ich noch etwas gefunden ... "Hallübertrager wie seit 1964 auch von Fender verwendet(= 022921), Ersetzt ebenfalls den 037099 im `63 Vibroverb Reissue, Custom made for TAD in the USA!" Ich werde meine 6W-Typen (Made in Taiwan, von TubeTown) heute Abend oder morgen auch mal "entkleiden", um zu sehen, ob ein Luftspalt vorhanden ist. Beste Grüße Steffen |

|||||||||

|

pragmatiker

Administrator |

#39

erstellt: 15. Dez 2021, 16:40

|

||||||||

|

Siehe auch mein Tube-Town-Link im Beitrag vor Deinem. |

|||||||||

|

sidolf

Inventar |

#40

erstellt: 15. Dez 2021, 17:20

|

||||||||

|

Hallo Steffen, ich habe jetzt nicht jeden Post zum Thema "Sparbrötchen" gelesen und weiß auch nicht welche Endröhre Du da einsetzen willst. Ich habe hier noch 2 nagelneue AÜs 6 Watt (RT5006.52/8/4H) von Ritter rumliegen. Die AÜs waren mal für einen Stereo-SE mit EL84 gedacht. RA = 5,2K mit Anzapfungen bei 80/60/40 und 20% und 4/8 Ohm sekundär. Luftspalt ist vorhanden. Die Maße sind B/H/T 8/7/7,5 cm. Kannst Du sowas gebrauchen? Gruß |

|||||||||

|

AndyGR42

Stammgast |

#41

erstellt: 15. Dez 2021, 18:01

|

||||||||

Naja, ich neige eh dazu lieber etwas größer zu dimensionieren und nicht Alles auf der letzten Rille laufen zu lassen. So aus dem Bauch heraus würde ich für 10-15 Watt Dauerleistung im Pflichtenheft eine Maximalleistung von 20-30 Watt bei 20-20kHz -3dB / <2% Klirr vorsehen. In der Regel bekommt man das auch nur hin, wenn man den AÜ nicht zu 100% der Maximalleistung belastet. Vermutlich kommt man da irgendwo bei einem 40-50 Watt AÜ von der Stange raus. Alternativ natürlich irgendwas high-end-audiophiles, wo der Hersteller auch den Frequenzgang bei Maximalleistung garantiert. Dann bin ich sehr schnell bei der doppelten Größe oder mehr, was die Auswirkungen des Gleichstrom Anteil geringer werden lässt. Von daher frage ich mich, ob bei diesen Annahmen für die Spice Simulation der Gleichstrom Anteil überhaupt eine Rolle spielt. Klar, wenn man es ganz genau haben will sicher. Und wenn man knapper dimensioniert erst recht. |

|||||||||

|

Rolf_Meyer

Inventar |

#42

erstellt: 15. Dez 2021, 23:33

|

||||||||

|

Moin, Auch ich habe ein Leben neben Röhrenbasteleien und Forum... weshalb ich meist spät abends schreibe...  Hier nun Fotos vom Fender-Originalteil:  und vom Hammond-Nachbau 1750A, nachdem die Laschen aufgebogen und das "Boden-Pfusch-Abtarn-Blech" entfernt ist:  Wie man sehr leicht erkennt, hat der Fender einen stehenden E/I Kern, dessen I's alle links angeordnet sind. Rechts die Schenkel der E's... Dazwischen ein definierter "Luftspalt" (oder, mit was auch immer der gefüllt ist...) Beim Hammond haben wir da auch einen stehenden E/I-Kern, allerdings sind die Kernbleche wechselseitig geschichtet, also mal I links und E rechts, dann E links und I rechts... Das ist die Stapelei für einen Netztrafo oder einen PP-Übertrager. Es entsteht kein definierter Luftspalt, sondern allenfalls ein undefinierter "Restspalt", der für SE-Anwendungen völlig unbrauchbar ist. Zu den Auswirkungen... Ich habe nach den Ausführungen in meinem letzten Post beide Übertrager ausgemessen, jeweils mit und ohne Gleichstromlast. Hier die Meßergebnisse: Fender ohne Gleichstrom: Up=Usp=27,5Veff Us=0,508Veff Urs=0,121Veff ergibt bei Eingabe in  dieses Skript dieses SkriptÜ=54.03 Zp=23,36kOhm Lp=70,62H Fender mit Gleichstromlast 20mA: Up=Usp=27,49Veff Us=0.499Veff Urs=0.378Veff ergibt dann: Ü=55,09 Zp=24,28kOhm Lp=22,6H Die Primärinduktivität bricht also von 70,62H auf 22,6H ein, wenn der AÜ mit Gleichstrom beaufschlagt ist. Da hilft also eine Verdoppelung der Leistung des AÜ nicht wirklich. Die Werte für den Hammond-Nachbau: ohne Gleichstromlast; Up=Usp=27,49Veff Us=0,506Veff Urs=0,030V ergibt: Ü=54,32 Zp=23,61kOhm Lp=282,4H Gegenüber 20mA Gleichstromvorbelastung: Up=Usp=27,61Veff Us=0,506Veff Urs=0,920Veff ergibt Ü=54,56 Zp=23,82kOhm Lp=9,34H Also, sage und schreibe, ein Zusammenbruch von 282,4H auf 9,34H... und damit hat dieser Übertrager nicht mal mehr die Hälfte der Induktivität des Originals... Man kann also die Gleichstromvorbelastung nicht vernachlässigen, sondern muß diese sehr genau in die Messerei einbeziehen, denn die Abweichungen sind nicht nur ein klein wenig, sondern immens... Das sind jetzt nur überschlägige Vorbetrachtungen. Ich muß erst noch die Mathematik hinter dem geborgten Rechen-Skript verstehen. Da geht es wohl um die Verhältnisse zwischen einem ohmschen Widerstand und einer Impedanz, hauptsächlich aus dem induktiven Blindwiderstand der Primärwickelung gebildet... Damit kann man diesen induktiven Blindwiderstand ermitteln und somit die Induktivität bei gegebener Frequenz (hier 50Hz) ermitteln. Wie weit da Rdc der Primärwickelung beachtet werden muß oder ähnliche andere Störgrößen wird sich demnächst zeigen... Schritt für Schritt. Allerdings scheinen mir diese Messungen sehr plausibel... Immerhin ist ein gemessenes Ergebnis von 22,6H nicht weit von meinen Simulationsansätzen weiter vorn mit 22H für den Fender entfernt... @Steffen Du wirst wohl selbst schauen müssen, wie die das in Tailand gehandhabt haben... Mir liegen diese Übertrager nicht vor. Aber ich hoffe, daß die da nicht auch so bekloppt waren, einen Trafo für SE-Anwendung, ohne Luftspalt aufgebaut zu haben. Gruß, Matthias Edit: Urs für Fender mit Gleichstromlast korrigiert... [Beitrag von Rolf_Meyer am 16. Dez 2021, 10:02 bearbeitet] |

|||||||||

|

Ste_Pa

Stammgast |

#43

erstellt: 16. Dez 2021, 04:25

|

||||||||

|

Moin Matthias,

Leider war man dort auch so bekloppt ...     Damit hätte ich ja nicht im Traum gerechnet ... Was soll man denn mit einem SE-AÜ, der keinen Luftspalt besitzt?  Da werde ich TT wohl mal anschreiben, auch wenn die Teile billig waren, kann man normale E-I-Kern-geschichte Übertrager ohne Luftspalt doch nicht als "Fender Style OT 3,5 W Reverb 125A20B" verkaufen. Da werde ich TT wohl mal anschreiben, auch wenn die Teile billig waren, kann man normale E-I-Kern-geschichte Übertrager ohne Luftspalt doch nicht als "Fender Style OT 3,5 W Reverb 125A20B" verkaufen. Wo ich den Rest vom "Sparbrötchens" Innenleben am Wochenende endlich fertig aufgebaut hatte (  Klick). Klick).  Hast Du denn in Deinem "Sparbrötchen"-Aufbau zwei richtige AÜ von Fender eingebaut oder hattest Du nur den einen und in "Sparbrötchens" Holzgehäuse sind die Hammonds ? Hallo Sidolf, vielen Dank für Dein Angebot. Das Problem ist leider, dass "Sparbrötchen" für einen Ra von 22k ausgelegt ist, die Hammond 1750A bzw. Fender / Reverb 125A20B AÜ übersetzen 22k zu 8Ohm. Beste Grüße Steffeb [Beitrag von Ste_Pa am 16. Dez 2021, 04:27 bearbeitet] |

|||||||||

|

pragmatiker

Administrator |

#44

erstellt: 16. Dez 2021, 11:44

|

||||||||

|

Servus Steffen, ich würde da auch Mattias' Empfehlung folgen und das mit den vorhandenen Ausgangsübertragern einfach erstmal ausprobieren. Immerhin könnte es ja sein, daß ein Teil der "Luftspalt"-Wirkung auch durch eine ineffiziente Wicklung, einen sehr dicken Wickelkörper oder dergleichen entsteht. Außerdem könnte es immerhin sein, daß der Mittelschenkel der "E"-Bleche etwas kürzer ist (z.B. weil die Bleche eigentlich für Luftspaltkerne gedacht sind). Dann würde auch bei wechselseitiger Schichtung an den Enden der Mittelschenkel der magnetisch wirksame Querschnitt des Kerns auf etwa die Hälfte (oder etwas weniger) absinken - und zwar zweimal (an jeder Öffnung des Wickelkörpers einmal). Das würde von der Wirkung her schon etwas in Richtung Luftspalt gehen..... Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 16. Dez 2021, 11:56 bearbeitet] |

|||||||||

|

pragmatiker

Administrator |

#45

erstellt: 16. Dez 2021, 15:41

|

||||||||

|

Servus Matthias,

ich hab' jetzt nur die Ergebnisse ohne deren Entstehung mittels des Skripts kurz überflogen. Was auffällt:

Das heißt, die Primärleerlaufinduktivität reduziert sich bei Gleichstromvorbelastung um ca. den Faktor 3,12 - die Impedanz bewegt sich allerdings praktisch überhaupt nicht (die leichte Erhöhung der Impedanz |Zp| um ca. 4% bei Gleichstromvorbelastung vernachlässige ich für den Moment mal). Diese fast völlige Nichtveränderung der Impedanz |Zp| (egal ob mit oder ohne Gleichstromvorbelastung) finde ich jetzt schon a bisserl merkwürdig: Der induktive Blindwiderstand X(L) von 70,62[H] (ohne Gleichstromvormagnetisierung) bei 50[Hz] beträgt 22,186[kOhm]. Zusammen mit etwas ohmschem Verlustwiderstand bei 50[Hz] (R(DC) nach Hammond 1750A Datenblatt: 1,065[kOhm]) landen wir da geometrisch addiert für |Zp| zumindest mal irgendwo in der Nähe der 23,36[kOhm]. Geometrisch etwas genauer gerechnet wäre der ohmsche Verlustwiderstand "Rp" bei diesen Zahlen (Lp, |Zp|, 50[Hz]) ca. 7,31[kOhm]. Das ergäbe eine Güte "Q" in der Gegend von 22,186[kOhm] / 7,31[kOhm] - also ca. 3,035. Diese Güte sieht aus meinen Praxiserfahrungen heraus zumindest mal so halbwegs nach dem "Bereich des Möglichen" aus. Ganz anders sieht das allerdings mit 20[mA] Gleichstromvormagnetisierung bei 22,6[H] / 24,28[kOhm] aus: hier haben wir bei 22,6[H] und 50[Hz] einen induktiven Blindwiderstand X(L) von 7,1[kOhm]. Um da auf eine Impedanz |Zp| von 24,28[kOhm] zu kommen, müßte der ohmsche Verlustwiderstand "Rp" immerhin ca. 23,22[kOhm] betragen. Daraus würde sich eine Güte "Q" von nur noch ca. 0,306 errechnen (7,1[kOhm] / 23,22[kOhm]). Das erscheint mir aus dem Bauch raus jetzt a bisserl sehr wenig. Noch "wilder" wird's bei diesen Daten:

Damit ergibt sich für den Fall ohne Gleichstromvorbelastung: X(L) @ 50[Hz] = ca. 88,719[kOhm]. Da dieser Wert größer als |Zp| ist, müßte der ohmsche Verlustwiderstand deutlich negativ sein....?! Für den Fall mit Gleichstromvorbelastung sieht das dann so aus: X(L) @ 50[Hz] = ca. 2,934[kOhm]. Mit einem Wert |Zp| von 23,82[kOhm] ergäbe sich dann ein ohmscher Verlustwiderstand "Rp" von ca. 23,64[kOhm] - und damit eine Güte "Q" von ca. 0,124. Mein (schwacher) Deutungsversuch dieser Zahlen: Die Messungen wurden mit sekundärseitiger Last durchgeführt (also mit einer Sekundärwicklung, die nicht offen ist). Mit dieser Meßanordnung (also mit sekundärer Last) ist allerdings aus meiner Sicht die Primärleerlaufinduktivität (und damit X(L)) nicht mehr ermittelbar, weil ja der Leerlauffall nicht vorliegt.

Hast Du diese Mathematik irgendwo verfügbar? Ich konnte sie nicht entdecken - das mag aber auch an meiner Dusseligkeit beim Suchen (und "Nichtfinden") auf dieser Homepage  http://www.mcamafia.de/tubes/keksdose/rechnung.htm liegen. Was mir auf alle Fälle bei diesem Skript aufgefallen ist: Ich konnte nirgends ein Eingabefeld für einen Phasenwinkel (oder ein Äquivalent dazu) entdecken - und den braucht man ja wohl, um |Zp| geometrisch in seine Bestandteile "X(L)" und "Rp" zu zerlegen - um dann aus der Komponente "X(L)" die Primärleerlaufinduktivität zu berechnen. http://www.mcamafia.de/tubes/keksdose/rechnung.htm liegen. Was mir auf alle Fälle bei diesem Skript aufgefallen ist: Ich konnte nirgends ein Eingabefeld für einen Phasenwinkel (oder ein Äquivalent dazu) entdecken - und den braucht man ja wohl, um |Zp| geometrisch in seine Bestandteile "X(L)" und "Rp" zu zerlegen - um dann aus der Komponente "X(L)" die Primärleerlaufinduktivität zu berechnen. Natärlich käme man mit etwas Rechnerei an diese Phasenwinkelinformation auch ran, wenn man die Differenz der Speisespannung ("Up" - im Schaltbild der Meßanordnung 2 auch "Ux" genannt) zur echten Spannung "Usp" an der Primärwicklung kennen würde - aber ausweislich Deiner Daten hast Du ja "Up = Usp" gesetzt. Herbert, derzeit etwas verwirrt.... [Beitrag von pragmatiker am 16. Dez 2021, 16:36 bearbeitet] |

|||||||||

|

Ste_Pa

Stammgast |

#46

erstellt: 16. Dez 2021, 16:33

|

||||||||

|

Hallo Zusammen, beim Herrn Kainka habe ich noch eine sehr einfache Messanordnung gefunden ...  [Quelle:  https://www.b-kainka.de/roehren/trafos.htm] https://www.b-kainka.de/roehren/trafos.htm]Wäre das auch eine Option (in Verbindung mit einer Soundkarte und einem Wobbeln über den Frequenzbereich) ? Da aber meine "Sparbrötchen"-Schaltungen mittlerweile fertig aufgebaut sind, könnte ich eigentlich auch am realen Gesamtobjekt eine Messung vornehmen. Was dann aber leider nicht geht ist das (vergleichende) Messen ohne Gleichstromvorbelastung des AÜ. Beste Grüße Steffen [Beitrag von Ste_Pa am 16. Dez 2021, 16:37 bearbeitet] |

|||||||||

|

pragmatiker

Administrator |

#47

erstellt: 16. Dez 2021, 16:49

|

||||||||

Das könnte funktionieren - allerdings wird diese "1-Tansistor"-Stromquelle einen recht geringen Innenwiderstand haben und dadurch den Schwingkreis bedämpfen (und damit das Meßergebnis etwas verfälschen) - hier wäre etwas mehr Aufwand in Richtung einer hochohmigeren Stromquelle anzustreben. Außerdem geht aus dem Schaltbild nicht eindeutig hervor, wo der Masseanschluß des Scopes angeklemmt wird - sollte das tatsächlich die mit den Massesymbolen gezeichnete Schaltungsmasse sein, dann mißt man mit dem Scope das Verhalten der Stromquelle mit..... Mit einem 1[µF]-Kondensator werden bei höheren Induktivitätswerten (ab ca. 20[H] aufwärts) die Meßfrequenzen schon recht niedrig - etwas praxisnäher scheint mir hier (wie von mir weiter oben schon mal skizziert) ein Kondensator in der Gegend von 0,22[µF] zu sein, mit dem sich im Bereich von 30[Hz] bis 300[Hz] Meßfrequenz Induktivitäten im Bereich von ca. 1[H] bis ca. 100[H] abdecken lassen - Experimentieren ist hier angesagt (0,22[µF]: @ 20[H] = ca. 76[Hz], @ 40[H] = ca. 54[Hz]; @ 80[H] = ca. 38[Hz] - das scheint mir mehr "Sparbrötchen"-kompatibel zu sein). Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 16. Dez 2021, 17:00 bearbeitet] |

|||||||||

|

Rolf_Meyer

Inventar |

#48

erstellt: 16. Dez 2021, 21:44

|

||||||||

|

Moin,

Ja, Herbert, ich war auch etwas verwirrt. Habe aber nunmehr Klarheit, wie das Skript rechnet... Auch ich habe mich von der nahezu gleichbleibenden Zp irritieren lassen. Diese Rechnerei scheint recht simpel gestaltet zu sein... Die Impedanz wird nicht aus dem Induktiven Blindwiderstand errechnet, sondern aus dem Übertragungsfaktor, deshalb muß ja Us und ein Lastwiderstand angegeben werden. Ü wird aus Up und Us errechnet, sodann quadriert und mit dem Lastwiderstand multipliziert... So kann man die Nominal-Impedanz abschätzen, mit der wirklichen Spulenimpedanz der Primärspule hat das aber nix. Diese Zp wird aber offensichtlich für die Berechnung der Induktivität herangezogen. Meine nachempfundene (und für durchaus richtig befundene) Rechnerei geht so: Errechnen des Wechselstromeffektivwertes, der durch die Primärwickelung fließt: - nach I=U/R (ist ja ein Sinus, da kann man dann simpel mit den Effektivwerten rechnen) ergeben sich z.B. bei einer Wechselspannung von 378,2mV über dem 97,8Ohm Widerstand 0.003867Aeff - um die Impedanz der Primärspule zu errechnen, ist einfach nur nach R=U/I , also z.B. 27,49Veff/0.003867Aeff = 7108.73 Ohm (Effektivwerte bei Sinus genau so handhabbar wie Gleichspannungswerte...) zu rechnen Da der Gleichstromwiderstand dem Induktiven Blindwiderstand parallel liegt, kann dieser (bei Wechsestrombetrachtungen!) vernachlässigt werden... Die Induktivität errechnet sich dann nach Umstellen der Formel XL=2 x Pi x f x L nach L, also L=XL/(2 x Pi x f), Beispiel 7108.73/314,159 = 22,628H Eigentlich ganz simpel. Die Induktivität der Gleichstromeinspeisung und die Kapazität der Generatorsignaleinspeisung gehen nicht in das Ergebnis ein. Aber für die Messung bei großen Leistungen bei geringen Frequenzen sollte beides möglichst groß sein. (Danke an Andreas in diesem Zusammenhang für den Hinweis auf die Hammond-Anodendrosseln. Die Hochohmigkeit ist einfach durch höhere Spannung der Gleichstromquelle auszugleichen, jedoch will ich was Allgemeingültiges, auch für 100mA Gleichstromvorlast aufbauen, um auch wirklich DICKES Eisen ausmessen zu können...) Die Messungen im vorigen Post waren ohne Lastwiderstand sekundär. Nur ein Multimeter...mit wahrscheinlich einigen Megaohm Eingangswiderstand. Am WE werde ich dann mal den Generator aufbauen und versuchen Messungen bei verschiedenen Frequenzen durchzuführen. Auch Messungen der Impedanz unter Lastbedingungen stehen ja noch aus. Gruß, Matthias |

|||||||||

|

pragmatiker

Administrator |

#49

erstellt: 17. Dez 2021, 12:48

|

||||||||

|

Servus Matthias,

Das ist schon mal eine wesentliche Aussage.

Damit diese "Betriebs"-|Zp| auf der Primärseite auftritt, muß also die Sekundärseite mit dem Nominallastwiderstand abgeschlossen sein. Zu den Meßbedingungen hast Du allerdings geschrieben:

Wie man aus dieser Betriebs-Primärimpedanz (mit sekundärer Nominallast) nach dieser Rechnung:

auf den induktiven Blindwiderstand "X(L)" - aus dem sich ja bei bekannter Frequenz die Primärleerlaufinduktivität "Lp" errechnen läßt - kommt, ist mir allerdings unklar.

Du hast also in Serie zur Primärwicklung einen 100[Ohm] Widerstand geschaltet und mißt den Spannungsabfall an diesem Widerstand, um auf den im Primärkreis fließenden Strom zu kommen? Wenn ja: Einverstanden. Anhand der Größenordnung des Stroms von ca. 4[mA] gehe ich mal - wie von Dir ja auch geschrieben - davon aus, daß die Sekundärwicklung bei dieser Messung unbeschaltet (also nicht belastet) war - nur noch mal zur Sicherheit: richtig?

Und genau an diesem Punkt habe ich ein anderes Verständnis: Spannung und Strom wurden - soweit für mich erkennbar - mit zwei voneinander unabhängigen Multimetern (ohne Phasenwinkelmessung) gemessen. Was bei den Rechnungen mit diesen beiden Meßwerten deswegen fehlt, ist der Phasenbezug dieser beiden Meßwerte zueinander. Bei einer Serienschaltung von Induktivität und ohmschem Widerstand wird es allerdings für alle Meßfrequenzen > 0[Hz] (DC) eine mehr oder weniger große Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung geben - sprich: im gemessenen Strom steckt eine mehr oder weniger große Blindstromkomponente drin, die durch diese Rechnung allerdings nicht erfaßt wird. Die Kenntnis dieser Blindstromkomponente ist aber für die Ermittlung des (frequenzabhängigen) induktiven Blindwiderstands "X(L)" - und damit letztlich für die Berechnung der Primärleerlaufinduktivität "Lp" - erforderlich. Und erst wenn man "X(L)" hat, kann man auch den Verlustwiderstand berechnen - und erst dann beginnt man ein Bild davon zu bekommen, wieviel von der in die Primärseite in die Betriebsimpedanz reingesteckten Leistung eigentlich wirklich auf der Sekundärseite wieder rauskommt bzw. wieviel davon im Übertrager als Verlust "hängenbleibt".

Ist das wirklich so? Nach meinem Verständnis liegen die ohmschen Verlustwiderstände im Kupfer (also im Draht) - wozu auch der Gleichstromwiderstand gehört - in Serie zum induktiven Blindwiderstand. Parallel zum induktiven Blindwiderstand liegen nach meinem Verstandnis nur alle (ohmisch wirksamen) Kern-Verlustwiderstände, die sich aus dem Vorhandensein des Eisenkerns ergeben (Wirbelstrom-, Hysterese-, Exzess- und Nachwirkungsverluste).

Bei Induktivitäten mit Kern ist meiner persönlichen Meinung nach eher gar nichts simpel - aber, wie gesagt: Das ist nur meine Meinung. Herbert, immer noch verwirrt [Beitrag von pragmatiker am 17. Dez 2021, 13:25 bearbeitet] |

|||||||||

|

Rolf_Meyer

Inventar |

#50

erstellt: 17. Dez 2021, 22:46

|

||||||||

|

Moin Herbert,

Und das meinte ich auch so. Es geht zunächst um die LEERLAUF-Induktivität... Also nichts mit Trafo, sondern eher Drossel. Also hängt sekundär nur ein Multimeter. Ich habe nur nachempfunden, was das Skript tut.... Ich habe es nicht programmiert  Hier der Java-Rechenknecht dieses Formulares: <!-- Hide script function CalChart(form) { form.UE.value = (form.UP.value / form.US.value); form.LP.value = (form.USP.value / form.URS.value * form.RRS.value / (2 * 3.141592654 * form.F.value)); form.ZP.value = (form.UE.value * form.UE.value * form.ZS.value); form.FU.value = (form.ZP.value / (2 * 3.141592654 * form.LP.value)); form.RX.value = (3.5 * form.ZP.value); form.CX.value = ((4 * form.LP.value / (form.RX.value * form.RX.value)) * 1000 * 1000 * 1000); } //--> </script> Auch ein Nicht-Java-Programmierer kann die zugrunde liegenden Formeln leicht nachvollziehen... form.UE.value = (form.UP.value / form.US.value); errechnet das Übersetzungsverhältnis aus der angegebenen Primär- und Sekundärspannung form.LP.value = (form.USP.value / form.URS.value * form.RRS.value / (2 * 3.141592654 * form.F.value)); errechnet die LEERLAUF-Primärinduktivität form.ZP.value = (form.UE.value * form.UE.value * form.ZS.value); Hier haben wir die Berechnung der Impedanz aus dem Übersetzungsverhältnis. Diese wird statt der aus dem Blindwiderstand errechneten angezeigt. Der Rest ist nicht wichtig... Also noch mal... Die angezeigte Impedanz ist nicht die aus den Werten des Spannungsabfall (indirekt Effektivwechselstrom) über den Widerstand und dem induktiven Blindwiderstand der Spule errechnete, sondern die Nominalimpedanz aus Übersetzungsverhältnis und eingegebenen Lastwiderstand. Und damit kann man gar nix sinnvolles bezüglich der Induktivität anfangen.

Völlig richtig!

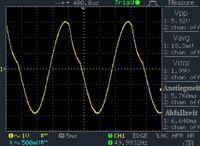

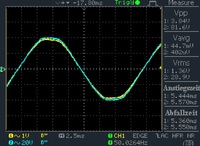

Ja, Herbert, hast völlig Recht, der Rdc der Spule liegt in Serie zum XL... vernachlässigbar ist er trotzdem... was machen einige wenige hundert Ohm gegenüber den riesigen XL aus? Bei dem Fender (der seeehr hochohmig auf der Primärwickelung ist...) macht das am Ende keine 2H aus... Also ob nu 20H oder 22H Leerlauf-Primärinduktivität... Was solls? Ändert an der qualitativen Beurteilung eines AÜ gar nichts. Bei ernsthaften Übertragern haben wir da nur 100-200Ohm Rdc... Kann man ja in die Berechnungen einbeziehen... muß man aber nicht... Übrigens die Phasenlage der Primär- und Sekundärspannung ist identisch... hier an einem Hammond1630SEA  Allerdings ist der Sinus aus dem 24V-Trafo nicht wirklich für genauere Messungen geeignet. Und, doch, das Messen der LEERLAUF-Primärinduktivität ist simpel.... Der Rest ist es nicht... Aber dazu brauche ich erst mal einen Generator, der wirklich einen Sinus erzeugt und in Pegel und Frequenz regelbar (und stabil) ist.... Dann kommen die komplizierten Messungen.. so mit Last sekundär etc. pp. Im Übrigen interessieren mich Messungen, mit denen ich praxisrelevant arbeiten (simulieren) kann.. Und da sind Messfehler mit 10% durchaus sehr gut geeignet... Die dritte Stelle hinterm Komma interessiert mich hier "nicht die Bohne"... Gruß, Matthias |

|||||||||

|

pragmatiker

Administrator |

#51

erstellt: 18. Dez 2021, 09:12

|

||||||||

|

Servus Matthias,

Ich weiß, ich wiederhole mich, aber: Sollte Dir dieses Gerät:  http://www.hifi-forum.de/viewthread-136-105.html mal in unverbasteltem und nicht vergammelten Zustand zu einem vernünftigen Preis über den Weg laufen, wäre das aus meiner Sicht echt eine Empfehlung. Da kommen zwar "nur" maximal um die 85[Vss] raus, aber: der ist klirrarm (<= 0,1% von 100[Hz] bis 100[kHz], <= 0,5% von 10[Hz] bis 100[Hz]) , steht nach ca. einer Stunde Warmlaufzeit sowohl in Frequenz wie in Amplitude für den angedachten Zweck mehr als gut, bietet auch ohne Frequenzzähler eine mehr als ausreichende Frequenzeinstellgenauigkeit, hat eine Pegelanzeige mit ordentlicher Genauigkeit, ist sehr gut pegelgeregelt (d.h. man kann die Frequenz (auch über mehrere Frequenzbereiche hinweg) ohne wesentliche Pegeländerung durchstimmen) und hat einen definierten Ausgangs-Innenwiderstand, der sich auf viele übliche Standardwerte (50[Ohm], 60[Ohm], 75[Ohm], 150[Ohm] und 600[Ohm]; im 30[Veff] Bereich ca. 20[Ohm] bis 60[Ohm]) einstellen läßt. Allein der von hinten an der kältesten Stelle der Frontplatte angebrachte kalte Thermostat, der die recht kleine (kleine thermische Masse wegen kleiner Regel-Zeitkonstante) Thermo-Pille für die Pegelregelung enthält, ist eine Schau für sich. http://www.hifi-forum.de/viewthread-136-105.html mal in unverbasteltem und nicht vergammelten Zustand zu einem vernünftigen Preis über den Weg laufen, wäre das aus meiner Sicht echt eine Empfehlung. Da kommen zwar "nur" maximal um die 85[Vss] raus, aber: der ist klirrarm (<= 0,1% von 100[Hz] bis 100[kHz], <= 0,5% von 10[Hz] bis 100[Hz]) , steht nach ca. einer Stunde Warmlaufzeit sowohl in Frequenz wie in Amplitude für den angedachten Zweck mehr als gut, bietet auch ohne Frequenzzähler eine mehr als ausreichende Frequenzeinstellgenauigkeit, hat eine Pegelanzeige mit ordentlicher Genauigkeit, ist sehr gut pegelgeregelt (d.h. man kann die Frequenz (auch über mehrere Frequenzbereiche hinweg) ohne wesentliche Pegeländerung durchstimmen) und hat einen definierten Ausgangs-Innenwiderstand, der sich auf viele übliche Standardwerte (50[Ohm], 60[Ohm], 75[Ohm], 150[Ohm] und 600[Ohm]; im 30[Veff] Bereich ca. 20[Ohm] bis 60[Ohm]) einstellen läßt. Allein der von hinten an der kältesten Stelle der Frontplatte angebrachte kalte Thermostat, der die recht kleine (kleine thermische Masse wegen kleiner Regel-Zeitkonstante) Thermo-Pille für die Pegelregelung enthält, ist eine Schau für sich.Einziger "vielleicht"-Wermutstropfen: In der SRPP-Endstufe sind da zwei Stück EL86 drin - die sind ja heutzutage eher selten und entsprechend teuer, die sollte man also besser als Ersatzteil lagernd haben.

Die Forderung nach höheren, eher "akademischen" Genauigkeiten hat ja auch niemand gestellt...  Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 18. Dez 2021, 09:26 bearbeitet] |

|||||||||

| |||||||||

|

|

||||

| Das könnte Dich auch interessieren: |

|

2 SE AÜ's zusammenschalten Grissu112 am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 24.05.2009 – 20 Beiträge |

|

Andere Röhren ? Shovelhead75 am 10.03.2017 – Letzte Antwort am 12.03.2017 – 10 Beiträge |

|

Elektrische Messungen an 100nF Koppelkondensatoren stern71 am 27.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 30 Beiträge |

|

Nobsound NS-08E andere Röhren bennehans am 24.02.2022 – Letzte Antwort am 24.02.2022 – 6 Beiträge |

|

Messungen zum MS20L DF8VK am 08.03.2015 – Letzte Antwort am 18.03.2015 – 11 Beiträge |

|

Röhren Tuning? Vinni am 18.10.2005 – Letzte Antwort am 19.10.2005 – 13 Beiträge |

|

Röhren SV650 am 29.01.2005 – Letzte Antwort am 30.01.2005 – 5 Beiträge |

|

Röhren ronnin am 23.11.2010 – Letzte Antwort am 24.11.2010 – 7 Beiträge |

|

Röhren-CDP und Röhren-KHV aber welche? DeafMan am 15.01.2005 – Letzte Antwort am 28.01.2005 – 19 Beiträge |

|

Gute Röhren, schlechte Röhren zoro17 am 08.04.2008 – Letzte Antwort am 10.04.2008 – 11 Beiträge |

Foren Archiv

2021

Anzeige

Produkte in diesem Thread

Aktuelle Aktion

Top 10 Threads in Röhrengeräte der letzten 7 Tage

- Voodoo oder nicht? Können neue Röhren einen derartigen Unterschied machen?

- Lua 4040 c Klang?

- Telewatt Restaurationsthread

- Trafobaule 300B-Kit: Erfahrungen, Meinungen?

- Masse, aber richtig !

- Meine erste Röhre - Amplifon WT30

- EL34 gegen 6P3S-E = 6L6GC = 5881 tauschen

- AMC CVT 3030, wie gut ist der?

- Audio Note P-Zero Monoendstufen

- Octave Röhrengeräte Thread .

Top 10 Threads in Röhrengeräte der letzten 50 Tage

- Voodoo oder nicht? Können neue Röhren einen derartigen Unterschied machen?

- Lua 4040 c Klang?

- Telewatt Restaurationsthread

- Trafobaule 300B-Kit: Erfahrungen, Meinungen?

- Masse, aber richtig !

- Meine erste Röhre - Amplifon WT30

- EL34 gegen 6P3S-E = 6L6GC = 5881 tauschen

- AMC CVT 3030, wie gut ist der?

- Audio Note P-Zero Monoendstufen

- Octave Röhrengeräte Thread .

Top 10 Suchanfragen

Forumsstatistik

- Registrierte Mitglieder926.061 ( Heute: 7 )

- Neuestes MitgliedAmadiWatel

- Gesamtzahl an Themen1.551.983

- Gesamtzahl an Beiträgen21.558.800