| HIFI-FORUM » Musik » Klassik » Benötige Hilfe beim Zugang zu "Neuer" Kl... | |

|

|

||||

Benötige Hilfe beim Zugang zu "Neuer" Klassik+A -A |

|||||||||

| Autor |

| ||||||||

|

pebrom

Ist häufiger hier |

#1

erstellt: 30. Mrz 2011, 17:43

|

||||||||

|

Hallo, liebe Klassikgemeinde, seit Jahren höre ich u.a. klassische Musik, von Bach bis Mahler. Nun würde ich gerne auch Zugang zu den "neuen" Komponisten bekommen, weiß aber nicht so recht, womit ich anfangen soll, ohne mich mit für einem Anfänger ungeeigneten Material abzuschrecken. Wer hat Tipps, für einen behutsamen Einstieg in die neue, wahrscheinlich atonale Musik? Genau wie ein Klassikeinsteiger wahrscheinlich mit den Vier Jahreszeiten gut bedient wäre und mit Wagners Ring überfordert  Bin für jeden Tipp dankbar und grüße aus Bärlin, Peter [Beitrag von pebrom am 30. Mrz 2011, 18:09 bearbeitet] |

|||||||||

|

dealsen

Neuling |

#2

erstellt: 30. Mrz 2011, 18:19

|

||||||||

|

hi, ich muss zugeben dass ich auch kein großer kenner und (übermäßiger) liebhaber von ganz modernen sachen bin. aber willst du denn tipps für so "verrückte" sachen haben? so wie zB zB xenakis -  nomos alpha ? (find ich pers. interessant, aber doch für mich kein richtiger musikgenuss nomos alpha ? (find ich pers. interessant, aber doch für mich kein richtiger musikgenuss  ) oder doch noch was mit melodie und so? ) oder doch noch was mit melodie und so? falls du bisher nur im klassik/romantik/barock unterwegs warst, würd ich empfehlen mal etwas bei shostakovich (sehr toll ist das cello konzert op 107 od zB die streichquartette ) , prokofiev (zB die klavierkonzerte), schönberg, oder schnittke zu stöbern. bis auf schnittke werkelten die alle so um anfang des 20. jhds rum. teilweise entstanden aber auch innerhalb der jeweiligen schaffensperiode sehr unterschiedliche werke. lohnt sich also genauer zu suchen  |

|||||||||

|

|

|||||||||

|

Kreisler_jun.

Inventar |

#3

erstellt: 30. Mrz 2011, 18:49

|

||||||||

|

Mahlers 9. -> Berg: Orchesterstücke op.6 Zemlinsky: Lyrische Sinfonie -> Berg: Lyrische Suite f. Streichquartett Stravinskys berühmte 3 Ballette, Feuervogel, Petruschka und Le Sacre du Printemps sind eigentlich alle ziemlich zugänglich. Außerdem: Geschichte vom Soldaten Bartok: Klavierkonzerte (das 3. ist sehr zugänglich, die beiden anderen ein wenig dorniger), Konzert f. Orchester, Musik f. Saiteninstrumente usw. Streichquartette, wenn man z.B. Beethovens Späte Quartette gerne mag. Prokofieff: Klavierkonzerte, bes. 2+3, Skythische Suite Es hängt natürlich auch immer davon ab, was für Hörschwerpunkte man zwischen Bach und Mahler hat, was einem in der Musik ab 1908 eher naheliegt. |

|||||||||

|

Hörbert

Inventar |

#4

erstellt: 30. Mrz 2011, 18:53

|

||||||||

|

Hallo! Hm, da solltest du von Anfang an mehrgleisig rangehen, die neue Musik ist kein einheitlicher Block der auf allgemeingültigen Regeln aufbaut wie z.B. die Wiener Klassik oder die Barockmusik. Falls dir Mahler und Strauss gut gefallen wäre ein möglicher Einstieg mit Ernst Kreneks drei ersten Symphonien möglich. Danach eventuell Alban Bergs Kammerkonzert und Schönbergs Violinkonzert. Zeitgleich solltest du dich mit der Musik der frühen 50ger Jahre auseinandersetzen, dabei denke ich an das Violinkonzert von Bern Alois Zimmermann, an die acht Symphonien von Karl Amadeus Hartmann und an die ersten sechs Symphonien von Hans Werner Henze. Als dritten Zweig würde ich dir empfehlen dich mit der eher konservativen Strömung die die Spätwerke von Paul Hindemit, Wilhelm Killmayers drei Symphonien und den Werken repräsntieren auseinanderzusetzen. Die Komponisten des damaligen Realsozialitischen Teiles der Welt und die Amerikanischen Komponisten der neueren Zeit vedienen zwar sehr wohl beachtung aber zuerst solltest du lernen dich in diesem für dich neuen Gefüge erstmal grob zu orientiern. Ach ja, die neue Musik ist nicht halb so unverständlch oder bizarr wie ihr Ruf.  MFG Günther |

|||||||||

|

pebrom

Ist häufiger hier |

#5

erstellt: 30. Mrz 2011, 19:31

|

||||||||

|

Hallo und Danke für die vielfältigen Vorschläge. Da werde ich die genannten Werke mal "abarbeiten" und gucken, wo mir der Zugang leichter fällt. Habe in den 80ern eigentlich nur die sog. Wiener Klassik gehört, jetzt aber im Alter von knapp über 50 habe ich auch den Zugang zu Mahler, Schönbergs Violinkonzert, Wagner und Bruckner gefunden, wobei letztgenannter oft noch Fragezeichen hinterlässt. Aber ich habe schon eine Entwicklung bei mir feststellen können, die mich nun eben neugierig auf die "schwierigen" neuen Sachen macht. Also werde ich mir mal in der Bücherei das eine und andere ausborgen, auf Cassette aufnehmen, um dann in Ruhe (ggf. auch öfter) die Sachen zu hören. Es sollte halt nur nicht gänzlich atonal sein, da finde ich bislang keinen Draht. Aber das sind vielleicht Stücke, wenn ich die 70 überschritten habe...  Gruß aus Bärlin, Peter |

|||||||||

|

Hörbert

Inventar |

#6

erstellt: 30. Mrz 2011, 19:45

|

||||||||

|

Hallo! Och das geht für gewöhnlich recht schnell, schließlich basiert die neue Musik ja oft auf den tradionellen Formen. Man muß sich bloß darauf einlassen und ein wenig zuhören.  MFG Günther |

|||||||||

|

Kreisler_jun.

Inventar |

#7

erstellt: 30. Mrz 2011, 22:28

|

||||||||

|

Also Schönbergs Violinkonzert ist m.E. eines der dornigsten Stücke der klass. Moderne. Selbst Bergs Konzert ist, wenngleich wesentlich zugänglicher nicht ohne. Der gesamte frühe und neoklassische Stravinsky, fast alles von Bartok, ebenso Hindemith, Prokofieff ist zugänglicher als diese Werke. Einen Versuch wäre auch Schönbergs Klavierkonzert wert, das ist m.E. erheblich leichter zu hören als das Violinkonzert. Ebenfalls Hartmanns Violinkonzert "Concerto funebre", das ist sehr ergreifend. |

|||||||||

|

op111

Moderator |

#8

erstellt: 30. Mrz 2011, 23:42

|

||||||||

|

Werke, die mein Vergnügen an neuer Musik entscheidend gefördert haben, waren solche aus dem Umfeld des Minimalismus (Steve Reich, Philip Glass, John Adams) Philip Glass (geb. 1937) "Heroes" Symphony (nach der Musik von David Bowie & Brian Eno) +Low Symphony (n. David Bowie & Brian Eno) American Composers Orchestra, Russell Davies Philips , DDD, 95/92  Songs from Liqid Days P. Glass, Janice Pendarvis, Linda Ronstadt , Kronos String Quartet , Philip Glass Ensemble Michael Riesman CBS  John Adams (geb. 1947) Harmonielehre +The Chairman Dances;Tromba Lontana; Short Ride in a Fast Machine Holland, Warren, City of Birmingham SO, Simon Rattle EMI , DDD, 1993  |

|||||||||

|

WolfgangZ

Inventar |

#9

erstellt: 31. Mrz 2011, 00:20

|

||||||||

|

Auf die Schnelle: Mit Sicherheit Freude haben wirst Du auch an den vielen unverwechselbaren Neoklassizisten (i.w.S.!!, bitte nicht eine Diskussion anfangen, denn das bringt hier gar nichts  ), etwa aus Frankreich Poulenc, Ibert, Milhaud (etwas diffiziler zum Teil) oder Francaix (unterhaltsam und spritzig), aus Italien Casella, aus Ungarn Martinu, aus Dänemark Nielsen, aus den USA Copland oder Barber, aus England Britten, aus Brasilien Villa-Lobos. Vieles andere wurde schon genannt, noch viel mehr wäre noch zu nennen. ), etwa aus Frankreich Poulenc, Ibert, Milhaud (etwas diffiziler zum Teil) oder Francaix (unterhaltsam und spritzig), aus Italien Casella, aus Ungarn Martinu, aus Dänemark Nielsen, aus den USA Copland oder Barber, aus England Britten, aus Brasilien Villa-Lobos. Vieles andere wurde schon genannt, noch viel mehr wäre noch zu nennen.Ich kenne und höre mittlerweile Hunderte von Komponisten aus dem 20. Jahrhundert, schwerere und leichtere, ich finde Ligeti und Henze und Pettersson oft genauso attraktiv und interessanter als Francaix oder Bernstein oder Gershwin. Es gibt so unglaublich vieles. Und das meiste ist eher leichter zu hören als Schönbergs Violinkonzert!  Lass die Dinge auf Dich zukommen! Und warte nicht, bis Du siebzig bist!  Wolfgang Wolfgang [Beitrag von WolfgangZ am 31. Mrz 2011, 00:24 bearbeitet] |

|||||||||

|

pebrom

Ist häufiger hier |

#10

erstellt: 31. Mrz 2011, 07:52

|

||||||||

|

Hallo in die Runde und an Alle, die sich die Mühe gemacht haben, mir zu antworten; sogar mit Coverbildern  . .Ich wusste gar nicht, dass es so viele "neue" Künstler gibt, habe aber den einen oder anderen Namen schon gehört, mancher Name ist mir völlig neu. Mann, da gibt es ja wirklich noch viel zu entdecken für mich  Erst mal rechtherzlichen Dank für Eure Tipps, ich melde mich bestimmt wieder und teile meine Einsichten hier mit. Bis dahin, Grüße aus Bärlin, Peter B. |

|||||||||

|

vanrolf

Inventar |

#11

erstellt: 19. Apr 2011, 16:17

|

||||||||

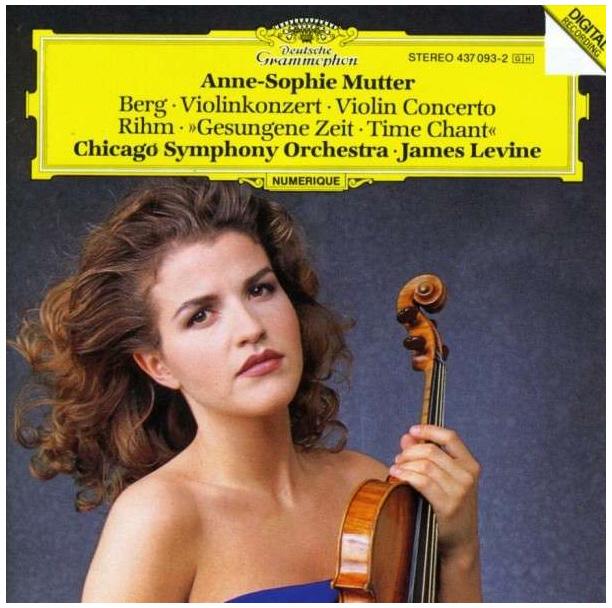

Hallo Peter, Wenn ich Dich richtig verstehe, geht es Dir um einen Zugang zu der zeitgenössischen Musik aus der Zeit Mahlers und danach, die sich als avantgardistische Weiterentwicklung versteht. Statt jetzt einen langatmigen Sermon zum Thema abzulassen empfehle ich Dir gleich die erste Aufnahme, die mir zu diesem Thema eingefallen ist, nämlich das Violinkonzert von Alban Berg in der Einspielung des Chicago Symphony Orchestras unter James Levine mit Anne-Sophie Mutter als Solistin (DG). Dem Werk wird nachgesagt, zu den am leichtesten zugänglichen Kompositionen der neuen Musik des 20. Jahrhunderts zu zählen. Es gibt andere, straffere Interpretationen (z.B. mit Thomas Zehetmair), aber um die geradezu betörende Sinnlichkeit dieses Werkes zu erleben (um nicht zu sagen: ihr zu verfallen), ist diese Aufnahme einfach perfekt. Nebenbei gesagt gehört sie mit zum Besten, was es von Frau Mutter auf dem Markt gibt und belegt, daß ihre Berühmtheit begründet ist:  [Beitrag von vanrolf am 19. Apr 2011, 18:23 bearbeitet] |

|||||||||

|

Hörbert

Inventar |

#12

erstellt: 19. Apr 2011, 20:32

|

||||||||

|

Hallo! @vanrolf Jepp, die Interpretation Mutter/Levineist wiorklich eine die man neben der Kremer/Davis von Bergs Violinenkonzert empfehlen kann, zudem bekommt man zusätzlich mit Wolfang Rihms "Gesungener Zeit" gleich eines der Werke aus dem letzten Drittel des 20 Jahrunderts mitgeliefert die man als typisch für ein bestimmte Richtung bzeichnen kann. Eigentlich ei Kauf mit dm man nichts falsch machen kann.  MFG Günther |

|||||||||

|

Thomas133

Hat sich gelöscht |

#13

erstellt: 18. Mai 2011, 14:31

|

||||||||

|

Ich bin bzw. war in der gleichen Situation wie Peter/pebrom und beim Kennenlernen noch immer mittendrin. Meine Ausgangslage war ähnlich, Bach-Mahler ausgenommen paar einzelne Werke von Schostakowitsch und Bartok. (die ich ihm natürlich auch gleich empfhlen kann falls er die noch nicht kennen sollte) Desweiteren hab ich mich dann an Prokofieff und Stravinsky gewagt, alles gefiel mir nicht aber vereinzelt doch interessante Werke dabei die ich auch immer wieder mal höre. Überrascht war ich aber von diesen 2 Komponisten - Bohuslav Martinu und Gottfried von Einem. Wer ähnlich gestrikt ist wie ich und mit dem "Hardcore" der Moderne noch überfordert ist (dazu zähliche ich nicht nur 12-Ton sondern auch Komponisten wie Stockhausen,Rihm,Ligeti,...) sollte es auch mal mit den Beiden probieren. Wie in von Einems Wikipeida-Eintrag als "gemäßigt modern" beschrieben empfinde ich es als gute Symbiose zwischen einer traditionell, konservativen Tonsprache die je nach Werk mal mehr mal weniger moderne Züge trägt. Vielleicht widme ich mich auch mal Michael Tippet der sich bei Hörbeispielen auch ziemlich interessant angehört hat. Solange man nicht den Begriff moderne Klassik durcheinanderbringt, bin zufällig auf das hier beim googeln gestossen: "ich hab irgendwie moderne Klassik für mich entdeckt (macht sich vor allem zum Lernen gut) und würde gern wissen, welche Künstler ihr kennt, die so ähnliche Musik machen wie z.b. Vanessa Mae"  lg Thomas |

|||||||||

|

Martin2

Inventar |

#14

erstellt: 18. Mai 2011, 14:46

|

||||||||

|

Ich bin, was moderne Musik anbetrifft, trotz jahrzehntelangem Hören auch immer noch in der "Aufbauphase". Wobei die Frage der "Neuigkeit" von Musik nicht unbedingt ihre "Modernität" beschreibt. Die Musik Martinus etwa finde ich gar nicht so furchtbar modern, eher fast etwas lockerflockig, womit sie allerdings für mich auch nicht so furchtbar interessant ist. Mit extrem modernen Sachen tue ich mich schwer. Etwa mit Alois Zimmermanns Soldaten, Musik, in die ich dann eher etwas "hineinstarre", um mich zu fragen, ob ich denn auch etwas "gesehen" habe. Das gilt, was neuere Musik anbetrifft, zweifellos nicht für Leute wie Malcolm Arnold oder John Adams, Musik, die ich für unbedingt empfehlenswert halte, allerdings auch nicht für übermäßig modern. Wenn man weiter in die Modernität vorstoßen will, geht denke ich nichts um die Musik der Wiener Schule vorbei, so etwa diese Box:  Das ist Musik, obwohl schon sehr alt, doch sozusagen, wie das der Penguin Guide mal schrieb "sharpens your avantgarde teeth". Lohnenswert für mein Gefühl auch die Musik von Karl Amadeus Hartmann, die - obwohl tonal - für mein Empfinden doch moderner klingt als die angesprochenen Bartok und Schostakowitsch. Letzlich ist dies aber auch alles eine Frage persönlichen Geschmacks, man muß moderne Musik nicht oder nicht sonderlich mögen. Dazu gehöre vermutlich ich. Gruß Martin |

|||||||||

|

Thomas133

Hat sich gelöscht |

#15

erstellt: 18. Mai 2011, 15:03

|

||||||||

|

Hallo Martin, Ich hab das eigentlich so verstanden das Jemand einen Einstieg in die Moderne sucht und wollte daher bewußt Vorschläge machen die man (nehme ich mal stark an) der gemäßigten Moderne zuordnet. Darauf kann man ja dann aufbauen, aber mir persönlich wäre die Wiener-Schule-Box für den Einstieg zu heavy gewesen, ist es ja auch großteils nach wie vor aber ich gebe mir zum. Mühe auch hier die Kunst und Faszination darin zu ergründen.  gruß Thomas |

|||||||||

|

Martin2

Inventar |

#16

erstellt: 18. Mai 2011, 15:18

|

||||||||

|

Hallo Thomas, klar ist die Box mit Streichquartetten der Wiener Schule schon ziemlich "heavy" - auch für mich übrigens. Der Threadinitiator sucht allerdings einen Einstieg in die Zitat "neue, wahrscheinlich atonale Musik". Allerdings soll dieser Einstieg "behutsam" sein - nun - vielleicht ist das etwas zuviel verlangt. Es geht also zweifellos nicht um einfach nur "neue" Musik, da Peter ja schon offensichtlich einige neuere Musik wie etwa Schostakowitsch hört. Einen "behutsamen" Einstieg in die "wahrscheinlich atonale" Musik gibt es aber für mein Gefühl nicht. Von daher ist die Box mit den Streichquartetten der Wiener Schule möglichweise doch keine so schlechte Empfehlung, da hier immerhin noch "Übergänge" deutlich werden, wie im 2. Streichquartett Schönbergs, oder den zwar atonalen, aber nicht zwölftönigen Bagatellen Weberns. Irgendwie "verstörend" wird diese Musik aber immer sein, es sei denn, man ist ein solcher ausgeprägter Liebhaber der modernen Musik wie etwa Günther. Gruß Martin |

|||||||||

|

Hörbert

Inventar |

#17

erstellt: 18. Mai 2011, 16:39

|

||||||||

|

Hallo! Na ja, ich denke mal das mit dem richtigen Heranführen an diese Art Musik eigentlich jeder seinen Spaß daran finden kann. Schönbergs Streichquartette sind für den Einstieg allerdings für 9 von 10 Hörern ziemlich harter Tobak. Hier würde ich eher auf Kreneks fünf Symphonien (Atonal aber nicht dodekaphonisch oder gar Seriell) oder auf Werke wie Stravinskys "Agon" setzen. Für viele ist ein zu rasches oder zu forsches Herangehen an diese Musik nicht die richtige Strategie, erst müssen bei einem (Zu-) Hörer alte gewohnte Strukturen aufgebrochen werden und eine entspannte Bereitschaft sich auf diese Musik auch emotional einzulassen geschaffen werden. Das braucht oft seine Zeit. Nur selten gibt es jemanden der quasi ohne Vorlauf "Reif" für diese Musik ist. Zudem sollte man im Auge behalten das es weniger auf die Kompositionsmethode ankommt als auf den Ausdruck den der Komponist mit seinem Stil schafft. Es gibt sehr wohl neue Musik die vom Ausdruck her vertraut klingt ungeachtet der angewandn Methode. Zum Beispiel Kreneks Chorwerk "Lamentatio Jeremiae Prophetae" dem man nicht anhört das es auf 12-Ton Reihen basiert. Das Gegenteil ist z.B. bei einigen der Werke Wilhelm Killmayers der Fall, obwohl durchaus auf der Tonalität basierend wirken sie neu und fremdartig. MFG Günther |

|||||||||

|

Kreisler_jun.

Inventar |

#18

erstellt: 18. Mai 2011, 17:12

|

||||||||

|

Das alte Problem ist hier, dass man, wenn man zu moderat vorgeht, dem, dem man sich nähern will, kaum näher kommt. Schönbergs VK oder Streichquartette sind vielleicht zu hart (schrieb ich oben selbst, das erste op.4? ist zwar tonal, aber sperriger als das zweite...), aber Martinu ist von Schönberg halt ebensoweit oder weiter entfernt als Mahler, was die Sperrigkeit betrifft. Womit nichts gegen Martinu gesagt sein soll, sicher gibt es viele lohnende Werke. Und Martinu ist noch immer näher an sperriger Musik des 20. Jhds. als Rhapsody in Blue und Carmina Burana. Man kann auf youtube auch in einiges reinhören. Viele moderne Stücke sind nicht lang. z.B. Klavieretüden von Ligeti sind hochvirtuos und ziemlich faszinierend. Dürften jedenfalls teilweise auch denen gefallen, denen seine Orchestermusik teils zu schräg ist. |

|||||||||

|

Hörbert

Inventar |

#19

erstellt: 18. Mai 2011, 17:26

|

||||||||

|

Hallo! @Kreisler_jun. Volle Zustimmung, deshalb riet ich ja auch zu Ernst Krenek oder zu Stravinskys "Agon". Martinu, Janacek oder Szymanowsky sind eher dem ausgehendem 19. Jahrhundert verhaftet als dem angehenden 20. Jahrhundert. Gute Musik, -zweifellos-, aber eben keine neue Musik. MFG Günther |

|||||||||

|

Klassikkonsument

Inventar |

#20

erstellt: 19. Mai 2011, 02:10

|

||||||||

|

Bartók wäre aber schon eine Möglichkeit, wenn ich an das 4. Streichquartett denke. Nicht unbedingt ein sanfter Zugang, aber doch eine sehr prägnante Musik. Ist ja auch die Frage, ob schnoddriger Expressionismus etwas für einen ist. Er fasst sich ja im Allgemeinen eher kurz und kommt wenigstens insofern dem Neuling entgegen. Alban Berg wurde ja schon ein paar Mal genannt. Die Lyrische Suite oder die Orchesterstücke op. 6 sind schon atonal, aber haben auch noch deutlich spätromantische Anklänge. Seine Orchesterlieder nach Ansichtskartentexten von Peter Altenberg op. 4 sind zwar wie der Titel schon andeutet wieder schnoddriger. Doch lösen sie im Allgemeinen heute nicht mehr die Empörung aus wie zu ihrer Uraufführung. Vielleicht ist auch das Klavierwerk von Arnold Schönberg eine gute Adresse. Die 3 Klavierstücke op. 11 sind eines der ersten atonalen Werke überhaupt. Die ersten beiden schließen klanglich vielleicht auch noch etwas an spätromantische Werke an, während es im dritten zu heftigeren Ausbrüchen kommt. Insgesamt dauert op. 11 ungefähr eine Viertelstunde, ist also relativ überschaubar und eignet sich zum wiederholten Hören. Dann sind wohl noch die 6 kleinen Klavierstücke op. 19 besonders hervorzuheben. Doppelt soviele Stücke, die aber nach 5 minuten schon wieder vorbei sind. Das ist eher wieder der Sprung ins kalte Wasser. Aber man muss ja auch mal sagen, dass Schönberg und Berg in der Dramaturgie ihrer Musik meistens noch relativ traditionell sind. Diese aparten Miniaturen sind da doch anders, reduziert, kondensiert. Diese Knappheit des Stils zeichnet dann allgemeiner die Werke von Anton Webern aus. Da klingt vieles noch mal mehr wie von einem andern Stern, und mit einigen Werken (Symphonie op. 21, Klaviervariationen op. 27 und besonders dem Streichquartett op. 28) bin ich seit Langem am Hadern. Andererseits wirken Weberns Werke in ihrer Knappheit (vielleicht manchmal auch Armut?) oft ziemlich auf den Punkt gebracht. Gar nicht hadere ich dagegen mit Weberns Liedern op. 4 (nach Gedichten von Stefan George) - ein guter Einstieg, wenn man auch sonst Lieder mit Klavierbegleitung mag. Nr. 1 ("Eingang") fängt noch mit einer Dur-Harmonie an, aber flugs wird man dem Text entsprechend in eine zwar karge, aber doch faszinierende neue Klangwelt entführt. Vielleicht hilft ja auch ein Text dabei, sich mit atonaler Musik bekannt zu machen. Viele Grüße |

|||||||||

|

Hörbert

Inventar |

#21

erstellt: 19. Mai 2011, 08:20

|

||||||||

|

Hallo! Etliche Werke von Bartok wie sein 2. Klavierkonzet, seie vier letzten Streichquartette oder die Musik für Saiteninstrumente Schlagzeug und Celestra könnten sehr wohl als Einstieg n die neuere Musik dienen. Bei anderen Werken so z.B. sein Konzert für Orchester gilt m.E. ähliches wie auch für Martinu ode Janaceck. Hm, stimmt, in vielem ist der Zugang zu Berg und Webern leichter als der zu Schönbeg. Eventuell wären auch einige Werke eines weiteren Schönberg-Schülers zu nennen der, -zumindestens hier-, so gut wie nie erwähnt wird. Die Rede ist von Hanns Eisler. Allerdings hat Eisler neben einigen ausgesprochen gut zugänglichen Werken der neueren Musi wie z.B. sein Op.70 "Virzehn Arten den Regen zu beschreiben" auch eine ganze Menge rein sozialitischer Propagandamusik geschaffen die m.E. nicht unbedingt Musikalisch bemerkenswert ist. Eine Sammlung seiner wichtigsten Werke gibt es z.B. hie:  MFG Günther |

|||||||||

|

Pilotcutter

Administrator |

#22

erstellt: 26. Mai 2011, 15:04

|

||||||||

|

Mit dem Zugang zur "Neuen Musik" ist's immer so eine Sache. Ich bin ja eigentlich auch hoffnungsloser "Romantiker" und habe auch so meine Problemchen mit der Neuen Musik. Grundsätzlich mag ich es gerne zu dem was ich höre ein paar Zeilen zu lesen, um - so weit als möglich - ein Verständnis von dem zu erlangen, was mir die Musik und sein Schöpfer sagen will... ...und genau da setzt eigentlich schon (m)ein 1. großes Problem ein: man sucht stets die aussermusikalische Idee, das aussermusikalische Programm. Die Musik der Romantik schien ja dahingehend zu 'verkommen' und sich selbst zu entwerten. Immer mehr aussermusikalische bedingte Elemente schienen erforderlich. Besonders in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts findet man immer häufiger tönende Selbstbiografien (Mahler und Tschaikovsky zum Beispiel, hauchen ja in ihren letzten Sinfonien quasi ihr Leben aus und sterben auch tatsächlich kurz nach ihrer Vollendung), zweifelhafte Naturschilderungen und - überspitz formuliert - sonstiges sinnverwirrendes Narkotikum. Die Musik der späten Romantik war ausgezeichnet von einer Veräußerlichung, von rauschhafter Wirkung und dekorativer Prachtenfaltung und der klangliche Aufwand stand in keinem gesunden Verhältnis mehr zur Substanz der Musik selbst. Und genau hier setzt die Neue Musik ein! Ich habe 2 Zitate von zweien führenden Künstlern der Neuen Musik gelesen, die sich zu dieser "romantischen Endzeit" wie folgt äußern: Arnold Schömberg: "Man findet nur wenige Menschen, die Musik vom rein musiklischen Standpunkt her erfassen können. Die Einbildung, dass eine Komposition Bilder oder Vorstellungen erwecken müsse und ohne Worte nicht verstanden werden könne, ist die banalste Auffassung vom Kunstwerk, die es überhaupt gibt [...] Von keiner Kunst verlangt man ähnliches, sondern begnügt sich mit den Wirkungen ihres Materials, wobei allerdings in den anderen Künsten das Stoffliche, der dargstellte Gegenstand dem Auffassungsvermögen von selbst entgegen kommt. Da der Musik als solcher ein unmittelbar erkennbares Stoffliches fehlt, suchen die einen hinter ihren Wirkungen rein formale Schönheit, die anderen poetische Vorgänge" Nachzulesen teilweise hier:  Arnold Schönberg - Das Verhältnis zum Text Arnold Schönberg - Das Verhältnis zum TextIgor Strawinsky: "Das Phänomen der Musik ist uns zu dem einzigen Zwecke gegeben, eine Ordnung zwischen den Dingen herzustellen und hierbei vor allem ein Ordnung zu setzen zwischen den Menschen und der Zeit. Um realisiert zu werden, erfordert diese Ordnung einzig und allein mit gebieterischer Notwendigkeit eine Konstruktion. Ich bin der Ansicht, dass die Musik ihrem Wesen nach unfähig ist, etwas >>auszudrücken<<, was es auch sein möge: ein Gefühl, eine Haltung, einen psychologischen Zustand, ein Naturphänomen, oder sonst irgendetwas. Der >>Ausdruck<< ist nie eine immanente Eigenschaft der Musik gewesen." Die Forderung der Neuen Musik ist demnach nicht mehr Schilderung und Abbildung von Seelenzuständen und Natureindrücken mit musikalischen Mitteln, sondern eigengesetzliche Formung und Gestaltung des zur Verfügung stehenden tönenden Materials. Das 2. große Problem der Neuen Musik scheint mir, dass sich bis zur späten Romantik die Musik- und Sprachmittel teils erschöpft (Harmonik)und teils übersteigert (Orchesterklang) hatten, und Die Neue Musik ihre Aufgabe in der radikalen Erneuerung des Harmonischen - "Alle bedeutende Musik des 20. Jahrhunderts ist eine ist zunächst eine Auflehnung gegen die Harmonielehre" - und in der Auflösung und Zersetzung des seit etwa 1500 stabilisierten Dur/Moll Systems sieht. Der melodische Eigenwert der Musik soll nicht mehr den geregelten klanglich-harmonischen Kräften unterliegen! Erschwerend kommt zu diesem 2. Zugangsproblem die tonale Freiheit - oder eben die tonale Bindung auf gänzlich anderem Boden und unterschiedlicher Tonalitätsbezogenheit (siehe 12-Ton Musik) hinzu. Paul Hindemith fasst das in einem befreienden Satz zusammen: "Man lernte zahllose neue Zusammenklänge kennen, die melodische Linie ließ sich auf bislang unbekannte Weise biegen"! Auch hatten viele Vertreter der Neuen Musik viele Ansichten über Tonalität und Ordnung der Musik. Hindemith, zum Beispiel, bestand darauf, dass es gar keine atonale Musik geben kann, für ihn sind alle Töne verwandt und Tonalität war ihm wie ein Naturgesetz. Der Franzose Olivier Messiaen lehrte seine eigene Tonalität und musikalische Ordnung anhand von symmetrischer Skalenbildung und mathemasiert die Musik nahezu. So, und da stehen "wir" nun mit unserem romatischem Horizont. Da ist dann nichts mehr mit der auswendig gelernte Sonatenhauptsatzform und spannendem Verfolgen des "Hexensabbath" und - mit zugeschnürter Kehle - den Gang Berlioz' zum Schafott und zur Beruhigung den Lauf der Moldau und schon gar nicht mit Mitlesen der Partitur und Nachspielen am Klavier und wo weiter. Für mich, meine 2 Problemchen der Neuen Musik, mit einfachen Worten: ich kann nichts erkennen und es klingt auch noch Scheiße.  Weil lesen einfach ein bißchen hilft, gibt es auch eben Konzertführer über Neue Musik, die eben doch noch etwas mitteilen, was die Musik bestimmter Komponisten des 20. Jahrhunderts sich bei ihren Schöpfungen gedacht haben. Mir ist da zum Beispiel ein sehr altes (1955) Buch von Manfred Gräter "Konzertführer Neue Musik" in die Hände gefallen, das Themen wie "Entwicklung der Neuen Musik von der Jahrhundertwende bis heute" und "den künstlerischen Werdegang der hervorragensten Komponisten der Gegenwart" einigermaßen verständlich beleuchtet und aus dem ich den obigen Gedankengang gelernt und frei formulierend wiedergegeben habe. Ich, für mich, halte es für nicht unwichtig, sich vielleicht erst mit Komponisten des Übergangs, wie Debussy im Impressionismus oder Max Reger, der wirklich etwas zwischen den Stühlen der Epochen saß, zu beschäftigen. Zumindest habe ich mir für die nächste Zeit etwas mehr den Reger vorgenommen - vorausgesetzt er landet bei mir einen Treffer. Gruß. Olaf [Beitrag von Pilotcutter am 26. Mai 2011, 15:19 bearbeitet] |

|||||||||

|

Kreisler_jun.

Inventar |

#23

erstellt: 26. Mai 2011, 16:30

|

||||||||

Diese Idee ist ja nicht neu. E.T.A. Hoffmann lästert 100 Jahre vorher ähnlich bissig über programmatische Instrumentalmusik und Brahms hätte vermutlich einer Äußerung wie der Schönbergs auch zustimmen können. Viel wichtiger scheint mir aber, dass doch sehr zweifelhaft ist, ob diese Komponisten ihre "mission statements" tatsächlich befolgt haben! Bei Schönberg sind zwar Gurrelieder, Verklärte Nacht und Pelleas und Melisande recht frühe Werke, die mit mindestens einem Bein in der Spätromantik stehen. Aber zentrale "echt moderne" Werke wie "Pierrot Lunaire" oder "Erwartung" sind durchaus "Schilderungen von Seelenzuständen". ("Ein Überlebender aus Warschau wurde vermutlich nach der zitierten Äußerung komponiert.) Oder Strawinsky: Dessen Ballettmusiken seien völlig ohne Ausdruck? Meiner Ansicht nach sind das beides dogmatisch-polemische Aussagen zur Abgrenzung gegenüber der Spätest- und Nachromantik, aber keineswegs neutrale und angemessene Beschreibungen der Musik seit 1905 (oder 1911 oder wann immer) |

|||||||||

|

Hörbert

Inventar |

#24

erstellt: 26. Mai 2011, 17:35

|

||||||||

|

Hallo! @Pilotcutter

Na ja, das kann man praktisch von Jeder Musik sagen solange man sie nicht halbwegs kennt. Ein strikter Hörer der Wiener Klassik z.B., -so es ihn gäbe-, würde mit fug und recht das gleiche von der "Dissonanzmusik" des Art Deco sagen. Seine Sicht der Dinge haben mit dem romanischen Musikbild genau so wenig zu tun wie dein romanisches Musikbild mit der Musik nachfolgender Zeiten. Aber mit Reger machst du schon mal einen guten Einsstieg in das nachfolgende Musikgeschehen, Hindemths Weke und die von Karl Amadeus Hartmann wären auch gute Einstigsmöglichkeiten.  Es gibt aber weder ein Muß noch eine Notwendigkeit über das eigene Wollen hinaus sich mit neuerer Musik zu beschäftigen. Für mich selbst ist neue Musik ein Bestandteil meines Lebens und wäre nicht wegzudenken aber Menschen und Geschmäcker sind verschieden. MFG Günther |

|||||||||

|

Kreisler_jun.

Inventar |

#25

erstellt: 26. Mai 2011, 17:54

|

||||||||

Kannst Du mal einige konkrete Werke nennen, bei denen Du diesen Eindruck hattest? Ich stimme Günther zu, dass zumindest die erste Hälfte häufig bei jeglicher unbekannter oder neuartiger Musik (gleich welcher Epoche) auftreten kann. (Und dann noch, dass für mich Etliches von z.B. Reger oder Debussy keineswegs zugänglicher sind/waren als viele Werke von Stravinsky, Bartok, Prokofieff, Hindemith u.a.) Viele neoklassizistische Stücke aus den 1920er-1940ern sind m.E. eher eingängiger als Bruckner oder Mahler. |

|||||||||

|

Hörbert

Inventar |

#26

erstellt: 26. Mai 2011, 18:40

|

||||||||

|

Hallo! @Kreisler_jun. Dazu kommt das m.E. in erster Linie der Ausdruck der Musik nicht so sehr von der Methode mit der die Komposition erstellt wurde sondern von den Ausdrucksabsichten des Komponisten abhängt. Es gibt so z.B. eine ganze Reihe von 12-Tönig komponierten Werken denen man den Entstehungsprozess gar nicht anhört, (z.B. die beiden Symphonien von Henry Dutilleux, die 5. Symphonie von Johann Nepomuk David u.s.w.) zudem ist zumidestens Bruckner -teilweise auch Brahms-, genau so komplex und undurchsichtig wie neuere Musik. Wie die dissonanzreiche Musik des Art Deco auf die damligen Zeitgenossen gewirkt haben mag kann ich anhand der Zeitgenössischen Kritiken zwar nur mutmaßen aber die Wirkung war m.E. auch nicht viel anders als die Wirkung der neuen Musik heute. Spätesten seit der Romantik lösen sich die tradionellen Formen ohnehin rapide auf und werden zunehmend unkenntlicher. Nicht umsonst wurde dieser Musik häufig ein "Programm" zur Seite gestellt, -was auch recht häufig bei neuerer Musik der Fall ist, nur hat sich eben die Sprache und die dabei genutzte Begrifflichkeit veändert. In anderen Bereichen ds Lebens ist es doch genau so. MFG Günther |

|||||||||

|

Pilotcutter

Administrator |

#27

erstellt: 27. Mai 2011, 10:41

|

||||||||

Ich weiß nicht wann und warum sich Strawinsky zu diesem Ausspruch hat hinreißen lassen, aber im Grunde beißt sich das schon - wenn ich das richtig verstehe - mit seinen Werken. Einige Ballettmusik war ja Auftragswerk aber nehmen wir mal seinen (Ballett-)Superhit Frühlingsopfer: 1. Zur Entstehung (also das was bei ihm die Komposition auslöste) schreibt S. von seiner Vision: "Eines Tages sah ich unerwartet das Bild eines großen heidnischen Sakralkultes: die alten Priester beobachteten, im Kreise sitzend, den Todestanz eines jungen Mädchens [...] das war das Thema vom Sacre du Printems" 2. Zur Aufführung (also was die Komposition uns sagen soll) schreibt S. folgende Einführungen: "Im Frühlingsopfer habe ich den äußersten Aufschwung der immer sich erneuernden Natur darstellen wollen [...] Nun kommen die Mädchen vom Fluss herauf. Sie bilden einen Kranz, der sich mit dem der Jünglinge vereinigt (Tranquillo)... Sie nähern sich den Gespielen, und doch fühlt man im Rhythmus der Musik, dass sie sich trennen werden [...]" und so weiter und so fort. Es wird also eine komplette Geschichte dargestellt oder ausgedrückt (fast wie Peter und der Wolf  ) )

Ihr versteht mich - bei Sacre d.P. erkenne ich jetzt etwas!  Und das ist eben mein Anspruch an die Neue Musik (sowie eigentlich an der gesamten (dastellendenen) Kunst). Und das ist eben mein Anspruch an die Neue Musik (sowie eigentlich an der gesamten (dastellendenen) Kunst).Ich muss erkennen, was der Künstler mir sagen will. Es gibt eben den Künstler und seine Botschaft und das Medium zum Transport dieser Botschaft ist nunmal das "Kunststück". Jeder Künstler will sich ja mitteilen in seiner Kunst. Ich hatte da halt mal ein Schlüsselerlebnis vor ca. 15 Jahren in der Schule. Da hatten wir einen Pauker, der hatte Kontakt mit russischen Malern, die waren auch bei ihm auf Besuch [...] Er ludt uns zu sich nach Hause zu seiner privaten mittelprächtigen Ausstellung. Ich hatte schon meinen Schalter umgelegt, Ohren auf Durchzug, wie man das so macht... er faselte was von Malern im Untergrund in Russland und plötzlich kam er zu einem abstraktem Gemälde (was mir logischerweise nichts sagte) und erklärte uns den konkreten Gegenstandsbezug: Er und der Maler hatten einen Spaziergang gemacht, eben in der Gegend die ich gut kenne, und nach dem Mittagsschlaf hat er die Erinnerungen und Eindrücke dieses Sparzierganges abstrakt auf die Leinwand gebannt. Und da hat's wirklich geklickt bei mir, ich hab's da verstanden. Es war halt die Gegend die ich gut kannte, aber eben nicht realistisch sondern abstrakt und der Gemütszustand und lückenhaften Erinnerungen des Malers flossen mit ein und waren für mich zu erkennen. Aber eben nur mit der externen Herleitung über den Gegenstandsbezug. Und das ist halt etwas mein Problem, dass ich entweder einen Gegenstandsbezug fordere oder zumindest einen indirekt erkennbaren Gegenstand verlange. Da fällt mir gerade ein, dass es in den 50ern einen Schimpansen "Congo" gegeben hat, der Bilder gemalt hat die man den hochrangigen Werken abstrakter Kunst zugezählt hat. Da gab's dann hinterher Ärger wegen der "Kunstwürdigkeit". Das sind jetzt natürlich nur grobe Züge und Eindrücke, wenn ich das so schreibe. Ich brauche natürlich nicht für jede Sonate einen Gegenstandsbezug und eine Erklärung, aber viele Musik der Romantik hat eben ihren Reiz in der Betrachtung über den Gegenstandsbezug, ob der nun Krieg, Liebe, Natur oder Psyche ist... oder Zweckmäßigkeit, wie in der sakralen Musik. Darüberhinaus fällt es mir auch noch leichter Musik der Romantik auch völlig ohne Erläuterungen und Bezug zu hören. Einen Schumann und Schubert kann ich eben aufgrund der "Romantik" eben auch recht teilnahmslos hören und weniger betrachten als einfach hören, weil es eben zuvorderst nicht "Scheiße klingt". Da ist eben nochmal meine Erklärung zu dem saloppen Satz Wenn ich mich nun der Neuen Musik zuwende, geht es eben nicht über das Hören irgendwelcher Einstiegsempfehlungen, die mich dann irgendwo in der Romantik abholen und mich zur Neuen Musik bringen. Ich verlange da einfach mehr. Es kann auch gut sein, dass ich eine Musik nicht höre weil mir die Einstellung der Künstler nicht gefällt (so wie ich von den Beatles keinen Ton daheim habe. Ich habe mich mit ihnen und ihren "Gegenstandsbezügen" beschäftigt, Bücher gelesen und zu dem Schluss gekommen: nix für mich). Also den Zugang und Einstieg zur Neuen Musik habe ich schon etwas erlebt und mich mit Olivier Messiaen, Alfred Schnittke, Alban Berg recht ausführlich beschäftigt, besonders auch, als  wir eins seiner Werke zusammen betrachtet haben - was wir übrigens gerne mal wieder tun sollten. wir eins seiner Werke zusammen betrachtet haben - was wir übrigens gerne mal wieder tun sollten.  Messiaen zum Beispiel gefällt mir außerordentlich gut. Dem kann ich folgen, seine Werke sind weitestgehend greifbar für mich. In weniger ausführlicher und selbstoffenbarender Form habe ich das hier schon öfter geschrieben. Es ist auch etwas überspitzt formuliert und soll nur eben die Hürden mit der Neuen Musik darstellen, die ich meine schon existent sind. !! Im Gegenzug könnte ich Euch natürlich auch mal mit der Frage konfrontieren, wie Ihr (Günther und die, die Neue Musik viel hören) denn an - Euch völlig fremdes und neues Stück der Neuen Musik - herangeht? Also, ich kann nicht ein mir fremdes Stück einlegen, play drücken und darauf warten ob es bei mir landet oder nicht. So funktioniert Musik bei mir nicht. !! (ist nicht persönlich gemeint und muss nicht beantwortet werden) Das hat natürlich auch etwas mit meiner Vergangenheit zu tun. Obwohl ich gar kein Musiker bin, habe ich von Kind auf eine Musikbildung genossen. Von Musikfrüherziehung, über Flöte, Orgel, Klavier bis Chorgesang noch heute, ist Musik für mich eben greifbar, hat Gegenstandsbezug und transportiert bestenfalls eine Botschaft. Gruß. Olaf [Beitrag von Pilotcutter am 27. Mai 2011, 11:00 bearbeitet] |

|||||||||

|

Kreisler_jun.

Inventar |

#28

erstellt: 27. Mai 2011, 12:09

|

||||||||

Ich kenne mich da auch nicht genügend aus. Aber es ist natürlich, das hast Du richtig erkannt, ein antiromantisches Programm. Und er hat ja auch insofern völlig recht, dass Musik erst einmal nichts darstellt, so wie man es von Malerei oder Plastik sagen könnte. Naiv betrachtet ist doch "abstrakte Musik" ebenso der Normalfall wie "darstellende Malerei".

Das ist eine starke Behauptung. Es ist schon ein Unterschied, ob ein Kunstwerk etwas (die Schlacht von Trafalgar) darstellen soll oder ob ein Künstler (W. Turner) etwas "von sich" mitteilen will. Oder wenn beides, was davon Vorrang hat. Oder ob das überhaupt (alleinige, hauptsächliche) Aufgabe eines Kunstwerks ist.

Hat sie für mich z.B. überhaupt nicht. Ich werde von Musik gepackt oder ergriffen, aber nicht, weil ich meine, dass sie irgendwas Konkretes (oder bestimmte, fassbare Emotionen) darstellt. Auf welchen Gegenstand beziehen sich die Jupitersinfonie oder Schuberts große C-Dur???

Ich weiß ehrlich gesagt von vielen Künstlern gar nicht, was für eine "Einstellung" (in bezug auf was?) sie vertreten...

Ich höre kaum Neue Musik, wenn damit Musik der letzten 50 Jahre gemeint ist. Ich höre "klassische Moderne", allerdings nicht so viel wie Wiener Klassik. Ich gehe an diese Werke nicht prinzipiell anders heran. Natürlich kann ich anfangs nicht so viel "erkennen" wie in einem vertrauten Stil. Oft versuche ich Motive, Entwicklungen zu erkennen. Aber oft lasse ich mich auch erstmal emotional darauf ein oder achte auf besondere Klänge und Farben, versuche also erst gar nicht Strukturen bewusst zu erkennen. Neulich habe ich zum ersten Mal ein zwar auch schon nicht mehr Neues (1955), aber für mich sehr ungewöhnliches Werk, Boulez' "Le Marteau sans Maitre" gehört. Allein aufgrund der Besetzung steht hier der Klang für mich erst einmal im Mittelpunkt. Entsprechend habe ich mich hauptsächlich auf diese Ebene konzentriert. Um hier Strukturen zu erkennen (wenn ich das überhaupt jemals schaffe), müsste ich es sicher ein dutzendmal hören. Ob es mich genügend dafür fasziniert, weiß ich nicht. Aber das ist ein extremes Beispiel. Schostakowitsch kann man ebenso hören, wie man Beethoven hört. Viele Werke von Beethoven oder Brahms sind dichter und komplexer als Schostakowitsch; nur kennen wir sie eben schon länger. Außerdem hören wir (ich) ja auch klassische und romantische Musik oft "rein emotional" und nicht im Hinblick auf "ah, Rekapitulation des zweiten Themas"  [Beitrag von Kreisler_jun. am 27. Mai 2011, 12:11 bearbeitet] |

|||||||||

|

Hörbert

Inventar |

#29

erstellt: 27. Mai 2011, 12:36

|

||||||||

|

Hallo! @Pilotcutter Es ist für mich eigntlich furchtbar einfach, ich gehe an die neue Musik ran wie an jede andere Musik auch. Also ich habe ein bestimmte Erwartung an das Klangbild, alleine schon von der Besetzung her und von dem Entstehungszeitraum des Werkes her gesehen. Natürlich sind solche Erwartungen bei einem Werk von sagen wir mal 1999 andere als bei einem Werk von 1920, schließlich erwarte ich bei einem Werk aus der Zeit von Brahms auch nicht daß es wie ein Werk aus der Zeit Kalkbrenners oder Beethovens klingt. Dann vergleiche ich beim Hören zwar ohne mir darüber groß Rechnschaft abzulegen da Werk ganz automaisch mit ähnlichen mir bekannten Werken. In der Hauptsche ist es aber einfach eine Frage des persönlichen Geschmacks ob das Werk mir nun gefällt oder nicht. Ich werde es mi rauf jedn Fall mehr als nur einmal anhören müssen (wie es bei mir mit anderer komplexer Musik, -tonal oder nicht-, auch ist) um mir ein Urteil zu bilden da ich am Anfang immer und immer wieder untrschiedliche Aspekte heraushöre.  Aber so mache ich das eben jetzt, ich habe jede Menge Vergleiche und eine entsprechende Hörerfahrung über mittlerweile fast 3 Jahrzehnte. Wie ich das frühe gemacht habe als ich mit neuer Musik anfing weiß ich eigentlich gar nicht mehr so genau. In der Retrospektive war da vor allem die Neugier darauf, zudem war ich anfänglich ziemlich unkritisch und habe mir ersteinmal einen ganzen Schwung Tonträger quer von Arnold Schönberg über Györge Ligeti bis zu Hans Werner Henze, Mauricio Kagel und Karlheinz Stockhausen besorgt. Damit habe ich mich gewissermaßen "eingehört". Nach einer Weile sind mir immer mehr Paralellen aufgefallen. -ich weiß noch wie mir (ziemlich rasch) die Gemeisamkeiten von Ligetis erstem Streichquartett zu den drei letzten Quartetten Bela Bartoks aufgegangen sind. Ab dem Moment an dem dieser Groschen gefallen war habe ich angefangen nach solchen Mustern in der neuen Musik zu suchen. Damit war ein -fur mich- sehr wichtiger Schritt vollzogen mir ging auf daß diese Musik sehr wohl in der Tradiion der alten Meister steht und sie diese Tratidion genau so mit anderen Mitteln fortsetzt wie z.B. auch Brahms oder Reger. Der Rest war Entwicklung durch Erfahrung.  MFG Günther [Beitrag von Hörbert am 27. Mai 2011, 12:41 bearbeitet] |

|||||||||

|

Pilotcutter

Administrator |

#30

erstellt: 27. Mai 2011, 16:30

|

||||||||

|

Danke ersteinmal überhaupt für Eure Statements. Versteht mich nicht falsch, dass ich der exklusive Kunst-Hörer wäre, mir mir selbst im Weg stünde und den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehe. Mozart ist natürlich ein leuchtendes Beispiel für einen der Musik wegen der Musik komponierte. Ihm sprudelten die Stücke wie Seifenblasen aus dem Kopf und persönlicher Tiefgang ist da auch nicht zu erwarten - und dann gehe ich da auch so ran. Wo nichts drin ist, gibt's auch nichts rauszuholen. Man merkt es dem Mozart ja schon an, dass da keine (kaum) Botschaft hinter der Musik steckt, die es zutage zu fördern gilt - oder die man zutage fördern muss, um ihn recht zu verstehen. Darum ist er glaube ich auch so beliebt, weil er einfach Musik macht die einleuchtend ist und man meint, sie könne gar nicht anders sein. Anders zum Beispiel - verzeiht mir, dass ich nochmal anfange und einen Vertreter der Neuen Musik herausgreife - bei Schostakowitsch. Seine 7. Sinfonie hat ja nun auch mehr als nur das sie schön klingt. Sie wurde mitten im Krieg geschrieben (1941), Leningrad war belagert und wurde aus der Luft beschossen (Leningrad-Sinfonie). Der erste Satz spricht davon in seiner Dramatik und Tragik.

schreibt Schostakowitsch selber. Der letzte Satz enthält auch Motive die die hektik des Kampfes beschreiben aber letzendlich in Sieg übergehen. So, wenn ich die 7. nun höre und sie toll finde und sie gut klingt, mag das ja auch an seinem Platz sein. Die Musik ist nunmal frei und jeder hört und empfindet sie anders und um das zu beschreiben gibt's ja auch dieses tolle Forum. Für mich hat aber eben so eine Sinfonie viel mehr Wert und macht viel mehr Spaß wenn man eben weiß, dass der WW2 dahintersteckt (ohnehin sind S. Sinfonien russisch politisch/geschichtlich). Dann brauche ich nicht ein Leben lang rätseln, warum wohl der erste Satz so tragisch und dramatisch klingt, sondern ich weiß warum er so klingt. Versteht mich nicht falsch, aber das ist doch ein ganz anderer Tiefgang - eben dann erkenne ich die Sinfonie und sie klingt dann vielleicht auch nicht mehr so unschön, weil ich das, was ich vielleicht ohne die Hintergründe (Sachbezug) zu kennen als unschön klingend einordne (oder sie muss einfach an ihrem Platz unschön klingen, weil's einfach ein unschöner Sachbezug ist)***. Und genau das, verlangen wir Hörer ja auch von den Dirigenten in der Interpretation. Wenn Dirigent X nichts von Schostakowitsch Umständen 1941 und von dem Krieg weiß und dirigiert so locker flockig aus dem Ärmel die Sinfonie durch...? Ich habe mal eine Aufführung von Tschaikovsys Pathetique unter Ozawa gesehen; der hat sich da so reingehängt und steckte da so in diesen Tschaikovsy'schen Umständen - steckte eben so in dem Sachbezug - das man drauf und dran war nach Sanitätern zu rufen, weil der Mann gleich abscheidet. Ergo, wenn, ich sage, wenn die Musik einen Bezug hat auf eine Sache, will ich sie als Hörer wissen. Also, ich will's wissen, sonst fehlt mir was zum Einstieg und Verständnis des Stückes. Und ich glaube das ist in der Neuen Musik doch vermehrt zu finden. Allein aus dem Grunde, weil viel mehr Schrifttum der Komponisten erhalten geblieben ist. Messiaen zum Beispiel liefert ja oft fast komplette Erklärungen der Sachbezüge mit. Schaut Euch mal das Quartett am Ende der Zeit an. Ich halte es auch da für elementar zu wissen, WO das werk enstanden ist und WAS es ausdrückt. Mit "gut klingen" komm' ich da nicht weit - oder nicht tief.  Nehmt's nicht persönlich, es ist nur etwas plakativ geschrieben! Aber so eine Herangehensweise (wennes die Musik den hergibt) ist für mich ein Einstieg [wortwörtlich] in die Musik. Mit Literatur ist es ja auch nicht anders. Ich kann, sagen wir Der alte Mann und das Meer lesen als tolle Geschichte mit traurigemn Ende. Besser wird sie aber wenn ich die Story und den autobiografischen Sachbezug Hemmingways dahinter erkenne. Gruß und ein schönes Wochenende! Olaf *** edit: Ich halte es sogar manchmal für besser ERST etwas über ein Werk zu lesen (Hintergründe, Sachbezüge) und dann das Werk daraufhin zu hören. Das ist aber abhängig vom Werk und klingt vielleicht etwas schulisch. Aber ich halte es durchaus für möglich das Pferd von hinten aufzuzäumen und mir erst im klaren über den Komponisten und seine Umstände zu sein und mit dem Wissen an ein Werk heranzugehen. [Beitrag von Pilotcutter am 27. Mai 2011, 17:00 bearbeitet] |

|||||||||

|

Hörbert

Inventar |

#31

erstellt: 27. Mai 2011, 17:09

|

||||||||

|

Hallo! Deine Überlegungen haben sehr wohl ihre Berchtiung, -nur stehen sie hier m.E. an der falschen Stelle-. Eigentlich ist das doch der ewige Diskurs der Subjetktivisten mit den Objektivisten. Dirigiert man Bruckner nun "emphatisch" (z.B. Otto Kemperer) oder "werktreu" (z.B. Günter Wand)? Sehe ich Mahlers 9 Symphonie nun aus der Retrospektive und mache daraus einen "grimmigen Abschied" (z.B. Sir Georg Solti) oder sehe ich die Symhonie als strukturelles musikalisches Gebilde ( z.B. Giuseppe Sinopoli) Beide Sichtweisen haben ihre Anhänger, ihre Berechtigung und ihren Platz im Musikgeschehen. -keine hat der anderen etwas voraus-. Aber das ist kein spezifischs Problem der neuen Musik. Das ist ein Interpretations- und Rezeptionsproblem das ganz allgemein auf Musik zutrifft. MFG Günther |

|||||||||

|

Martin2

Inventar |

#32

erstellt: 27. Mai 2011, 17:20

|

||||||||

|

Hallo Olaf Ich weiß nicht, ob Du die Musik Mozarts gut triffst, wenn Du ihm jeden Tiefgang absprichst. Als "Seifenblasen" möchte ich seine Musik gerade nicht bezeichnen. Die Sache mit Schostakowitschs 7. hat wieder eine ganz andere Problematik. Es gibt ein "Programm", sicher, aber dieses ist höchst umstritten. Ich habe gehört, daß er möglicherweise doch ganz andere Dinge darstellen wollte als das was darzustellen er vordergründig vorgab. Irgendwo hörte ich etwa, daß der erste Satz eher eine Darstellung des Stalinismus als die des Krieges sei. Insgesamt ist das Programm also vollkommen umstritten und daß zum Beispiel die 5. "Das Werden einer sozialistischen Persönlichkeit" beschreibt darf ebenfalls mit Fug und Recht bezweifelt werden. Insgesamt mache ich den Tiefgang einer Musik auf jeden Fall kaum daran fest, ob eine Musik ein Programm hat oder nicht. Anton Bruckners naive Programme seiner Sinfonien sind berühmt berüchtigt ( "Hier packen die Förster ihre Wurstbrote aus") - die Musik ist soviel mehr. Gruß Martin |

|||||||||

|

WolfgangZ

Inventar |

#33

erstellt: 27. Mai 2011, 17:42

|

||||||||

|

|||||||||

|

WolfgangZ

Inventar |

#34

erstellt: 27. Mai 2011, 17:44

|

||||||||

Da muss ich aber Martin dringend Recht geben! Noch einmal so eine Äußerung und der Kopf ist weg.    Wolfgang Wolfgang |

|||||||||

|

WolfgangZ

Inventar |

#35

erstellt: 27. Mai 2011, 17:59

|

||||||||

|

Sorry, bitte einmal löschen (bzw. zweimal, von mir aus auch dreimal ...)  Wolfgang Wolfgang |

|||||||||

|

Pilotcutter

Administrator |

#36

erstellt: 27. Mai 2011, 18:03

|

||||||||

|

Ich habe die Menge gemeint, nicht die Qualität. Die Melodien sprudelten so aus ihm heraus (wie Seifenblasen). Den Ausdruck habe ich auch mal so gelesen. Ich mache auch den Tiefgang der Musik auch nicht am Programm fest. Habe ich auch geschrieben. Nur wenn die Musik diesen Tiefgang bietet und inne hat: dann will ich ihn wissen. Das hat mit grundsätzlichem Tiefgang nichts zu tun und bewertet auch Musik nicht. Wenn ein Komponist sich bei der Schöpfung seiner Musik nichts gedacht hat und keinen Sachbezug hat, höre ich sie so wie sie ist und mach mir keine Gedanken.  [Beitrag von Pilotcutter am 27. Mai 2011, 18:10 bearbeitet] |

|||||||||

|

Martin2

Inventar |

#37

erstellt: 27. Mai 2011, 20:59

|

||||||||

|

Meiner Meinung nach führt uns diese Diskussion nicht wirklich weiter. Was sich ein Komponist bei einer Komposition gedacht hat, falls er sich etwas dabei gedacht hat, mag mal interessant sein, oft genug aber auch völlig irrelevant. Ein Komponist kann die tiefgründigsten Gedanken über sein Werk anstellen und das Werk kann trotzdem reichlich hohl klingen, oder er kann sagen: Ich wollte mit diesem Werk Pellkartoffeln mit Klößen darstellen - und es kann das tiefgründigste und genialste Werk aller Zeiten sein. Mir hat über moderne Musik zu lesen nie wirklich weitergeholfen. Ich fand das meist völlig abgehoben, viel mehr hilft es, wenn jemand wirklich gut beschreiben kann, welche Wirkung eine bestimmte Musik bei ihm auslöst. In dieser Hinsicht hat moderne Musik aber anscheinend ein Vermittlungsproblem. Mir jedenfalls hilft die Begeisterung Günthers für bestimmte Werke - etwa Schönbergs 2. und 3. Streichquartett - viel mehr als ein abgehobener Beitrag in irgendeinem Buch. Noch schöner ist es natürlich, wenn jemand die spezielle Faszination eines Werkes in Worte fassen kann. Erheitert sie ihn, erbaut sie ihn, kommt er bei ihr zur Ruhe, rührt sie ihn zu Tränen - das sind die Dinge, die ich wirklich wissen will. Von daher hat mir etwa der Bachthread sicher sehr viel weiter geholfen. Es gibt meiner Meinung nach Dinge, die man schlicht nicht einfach "erklären" kann. Man kann nicht erklären, was Zeit ist, man kann höchstens sagen: In zwei Tagen ist Sonntag. Man kann nicht von einem Psychiater erwarten, daß er einem erklärt, was der Wahnsinn ist. Man kann auch nicht erklären, was Musik ist. Also kann man auch nicht erklären, was moderne Musik ist. Als Webern Schönberg fragte, was er mit seiner neuen Zwölftonmusik wolle, sagte der nur es sei "Intuition". Und merkwürdigerweise muß gerade das Webern überzeugt haben. Die ganze moderne Musik ruht von daher grundsätzlich auf "Intuition", die einen überzeugen kann oder eben nicht. Genau daran hakt meinetwegen auch dieser Thread hier "Hilfe beim Zugang zur neuen Musik" kann es m.E. nicht geben. Gruß Martin |

|||||||||

|

Hörbert

Inventar |

#38

erstellt: 28. Mai 2011, 11:25

|

||||||||

|

Hallo! Ich denke mal da der Versuch Musik oder die Gründe warum die Komposiionsmethoden so sind wie sie eben sind rein Rational zu erklären ebenso zum Scheitern vurteilt wäre wie das Gegenteil, -die Musik oder ihre Gestehung rein aus Initutionen der Komponisten heraus erklären zu wollen. So wäre Bachs Musik ohne Bach selbstverständlich nicht möglich gewesen. -Bach selbst aber ohne die Reformation und den Dreissigjährigen Krieg aber ebenfalls-. So greift eines ins andere und die Geschichte nimmt ihren Lauf. Wie ich schon einmal geschrieben habe muß man neue Musik wedermögen noch sich weiter damit auseinandrsetzen als man will. Es ist allerdings hilfreich sich mit dem Gedanken auseinanderzusetzen das jede Musik zu ihrer Gestehungszeit neue Musik war. Ganz sicher klangen z.B. Beethoven oder Bruckner für das Gros der Musikbegeisterten Zeitgenossen noch Jahrzehnt Später ungewohnt, mißtönend und unverständlich, man muß sich nur mal die Zeitgenösischen Kritiken zu gemüte führen die damals geschrieben wurden. Auch Mozart klang zu seiner Zeit nicht für alle Ohren angenehm, so ist die Kritik eines führenden zeitgenössischen Kritikers überliefrt der eigens aus Paris angereist kam um sich Mozarts Musik in Wien anzuhören. Er fand Mozarts Musik als "Kalt, Seelenlos, ohne Esprit und von unvergleichlicher Perfektion." So ziemlich alle Einwände die gegen die jeweils neue Musik vorgebracht werden sind im Grunde uralt und werden immer und zu allen Zeiten dagegen vorgebracht. MFG Günther |

|||||||||

|

Kreisler_jun.

Inventar |

#39

erstellt: 28. Mai 2011, 12:40

|

||||||||

|

Gewiss ist das schwierig und man redet leicht aneinander vorbei. Aber von meiner Warte aus scheint mir die "Sachbezugs"-Einstellung von Pilotcutter problematisch, nicht nur bzgl. Neuer Musik. Es kann aber gut sein, dass ich trotz den langen Erläuterungen nicht genau weiß, was gemeint ist. Ich habe mich gestern nachmittag, weil ich das Werk nicht so gut kenne, durch Schostakowitschs 7. gequält. Das ist m.E. tatsächlich ein Fall, wo ein Werk nur zu retten ist, wenn man den Hintergrund kennt. Sonst wäre jedenfalls der erste Satz mit der Idylle (oder was das sein soll) am Beginn und dann dem endlosen ad nauseam wiederholten Marsch der Feinde ein bombastischer (sozialistisch-realistischer) Schmarren mit ziemlichem Flachgang.   (klar kann man jetzt sagen: Banalität des Bösen usw., interpretatorisch lässt sich fast alles retten.) M.E. ist es eher das Gegenteil von "Tiefgang", wenn man einen so starken außermusikalischen Bezug benötigt. Das ist vermutlich auch was Hoffmann und Schönberg meinten und warum sie "Programmmusik" so verachteten. Klar ist das auch wieder vereinfacht, aber bei allem Respekt finde ich schon so manch frühen Mozart (sagen wir den Mittelsatz des G-Dur-Violinkonzerts oder erst recht den des Es-Dur-Klavierkonzerts KV 271) "tiefer" als die gesamte "Leningrader Sinfonie". Andererseits gibt es freilich auch Werke von zB Schostakowitsch mit einem ähnlichen Hintergrund wie die 7. (etwa die 8. oder 10.), die entweder diesen Hintergrund ergreifender (zeitloser?) umsetzen oder unabhängiger von diesem sind. Bei Messiaens Quartett scheint mir vielleicht eher wichtiger, die vom Komponisten selbst gegebenen religiösen Erläuterungen zu kennen als die Entstehung im Gefangenenlager. Aber ich bin wirklich im Zweifel, ob man beides kennen muss. So manchen wird der Bezug zum Mysterium der Apokalypse eher abstoßen (und was genau hilft es mir für die Musik, wenn ein Satz Engel auf Regenbögen? darstellt?) |

|||||||||

|

Martin2

Inventar |

#40

erstellt: 28. Mai 2011, 14:23

|

||||||||

|

Hallo Johannes, meiner Meinung nach sagt Deine Ablehnung von Schostakowitschs 7. aber mehr über Dich aus als über Schostakowitschs 7. Dieses Werk hat viele fasziniert und es war neben der 5. Sinfonie und vielleicht sogar vor dieser lange Jahre das bekannteste Werk Schostakowitschs und galt für viele - vermutlich zu Unrecht - als eine Art Soundtrack zum 2. Weltkrieg. Mich hat dieses Werk in meiner Jugend vollkommen fasziniert und auch dieser 1. Satz. Die Faszination hat etwas nachgelassen - aber man soll doch den Erfahrungen seiner Jugend nicht untreu werden. Es ist in diesem 1. Satz etwas von an Hysterie grenzender Extase. Speziell dieser Boleroartige Mittelteil wirkt dabei extatisch und wie dieses ungeheure Momentum dann über sein Erlöschen weiter geführt wird, wie dann wieder gesangliche Episoden in Mitten dieser marschartigen Episoden eine Art Heimweh nach einer anderen friedlichen Welt ausdrücken - das war für mich vor allem immer eines: Musik als ultimative Erfahrung. Das ist dann etwas vollkommen anderes als meinetwegen die Wiener Klassik und selbst noch etwas anderes als Spätromantik. Natürlich mußt Du das nicht mögen, nur beurteilst Du für mich dieses Werk schlicht an anderen ästhetischen Maßstäben, für die es nicht geschaffen ist. Allerdings gebe ich gerne zu, das andere Dinge für mich inzwischen wichtiger geworden sind, vermutlich aber auch, weil ich das Werk doch inzwischen ganz gut kenne und sich die "ultimative Erfahrung" nicht endlos reproduzieren läßt. Gruß Martin |

|||||||||

|

Hörbert

Inventar |

#41

erstellt: 28. Mai 2011, 17:05

|

||||||||

|

Hallo! Es ist natürlich überhaupt die Frage ob und wie man Schostakovich Werk als neue Musik werten soll. Hier zeigt sich recht deutlich die Grenzen der Begriffe mit denen (wir alle) Musik definieren. Shostakovich gesamtes Werk hat seine Längen und Brüche und ich persönlich bin immer wieder hin- und hergerissen zwischen Zustimmung und Ablehnung. So auch bei seiner 7. Symphonie. Das Werk ist wie viele andere Werke Shostakovich´s auch ein Koloß der mir an dem einen Tag ungefügt auf wackeligen Beinen daherzukommen scheint an dem anderen Tagen steht da Werk für mich auf gleichem Niveau mit Werken Mahlers oder Allen Petterssons. Es ist wie viele Werke des 20.Jahrunderts stark durch die rasanten Umbrüche geformt die zu siner Entstehungszeit die Welt erschütterten, um das zu erkennen braucht es kein ausermusikalisches Programm. Im Grunde sind Analysen und Programme zu jeder Art Musik für mich persönlich erstmal eher hinderlich als fördelich. Ich höre mir eine Musik zuerst einmal an, möglichst ohne das ich mich mitden Ausermusikaliscen Hintergründen beschäftige und mache mich erst im Nachhinein mit den Hintergründen vertraut. So sind auch für mich beim "Quatuor pour la fin du temps" von Olivier Messiaen die Kenntniss der näheren Umstände und durch die beigefgebenen Programmnotitzen nichts wesentlichs das zu meinem Verständniss der Musik beiträgt. Das Quartett ist für mich einfach ein wunderschönes Stück Kammermusik ohne das die Literatur für Kammermusikalisch eingesetzte Klarinette ein gutes Stück ärmer wäre. Dazu noch am Rande: Gerade Arnold Schönberg hat die Programmmusik mit seinem Trio Op.45 auf eine bemerkenwerte Art und Weise "bereichert". Obwohl ich das Werk auch heute noch oft und gerne höre habe ich doch dabei kein einziges Mal n schönbergs "Programm" dazu gedacht oder versucht seine Ausermusikalischen Effeke herauszuhören. Hier eine Schilderung des "Programmes" von Hanns Eisler:

MFG Günther [Beitrag von Hörbert am 28. Mai 2011, 17:05 bearbeitet] |

|||||||||

|

Martin2

Inventar |

#42

erstellt: 28. Mai 2011, 18:44

|

||||||||

|

Hallo Günther, ich weiß eben auch nicht, woran man die "Neuigkeit" neuer Musik fest machen soll. Schostakowitsch mag im Vergleich zur - älteren - Musik der Wiener Schule fast ein wenig rückständig klingen, nur hängt die Neuheit einer Musik nicht nur an den musikalischen Mitteln. Es ist da etwas an Schostakowitschs Musik, was einfach modern ist, ihre Ironie, ihr Sarkasmus, ihre Bitterkeit. Das geht dann über Mahler schon heraus, dem man auch gelegentlich "Trivialität" vorgeworfen hat, bei Schostakowitsch dringt auch gelegentlich etwas einer gewissen "Brutalität" in die Musik ein. Das ist alles - mit Mike hatten wir mal so eine Diskussion - in den östlichen Bezirken unseres Kontinents mal wie das tägliche Brot aufgesogen worden - Schostakowitsch als eine Stimme, der uns musikalisch sagt, was wir nicht einmal zu denken wagen. Und das alles empfinde ich als ziemlich modern, auch der Reflex der Musik auf den sogenannten kollektiven Massenmenschen der damaligen Neuzeit. Gruß Martin |

|||||||||

|

Hörbert

Inventar |

#43

erstellt: 28. Mai 2011, 19:10

|

||||||||

|

Hallo! @Martin2 Das ist auch meine Sicht, neue Musik kann man in der Tat nicht an der Methode der Komposition festmachen, sondern einzig und alleine am Ausdruck. Gerade die Postserielle Musik von z.B. Wolfgang Rhim oder Sofia Gubaidulina ist in der Wahl der Silmittel ja auch äusserst flexibel. Das Musik hier in Zentraleuropa mit anderen Mitteln und Wirkungen arbeitet als in der (musikalischen) Periperie in Ost und West ist m.E. ehr ein Vor- als ein Nachteil. So können neuere Entwicklungen aus den Zentren in die Periperie wandern und verändert zurückkommen. Shoskakovitchs Isolation in der UDSSR hat einn Teil der musikalischen Ideen der 20ger Jahre konserviert und transformiert zu uns zurückfließen lassen. Die neuren Entwicklungen hier haben auf ihrer "Wanderschaft" Komponisten wie Schnittke, Gubaidulina der schon vorher Lutowslawsky und Penderecki beeinflußt ie gleichzeitig noch dm Einfluß einer Musikwie der Schostakoviths ausgesetzt waren. Das Ergebniss ist eine Synthese die sich hören läßt. Eine Einschränkung des Begriffes der neuen Musik auf die Musik der Zentren ist m.E. zumndesten kurzsichtig und -denke ich mal- auch auf Dauer nicht haltbar. MFG Günther [Beitrag von Hörbert am 28. Mai 2011, 22:21 bearbeitet] |

|||||||||

|

Kreisler_jun.

Inventar |

#44

erstellt: 28. Mai 2011, 19:42

|

||||||||

|

Es ging mir nicht um Schostakowitsch überhaupt, sondern um die Leningrader Sinfonie und besonders deren ersten Satz, daher nannte ich die 8. Sinfonie als Kontrast. Er hat halt sehr viel komponiert, teils sich nach den Zwängen stalinistischer Kulturpolitik richten müssen, da ist kaum zu erwarten, dass alles gleichwertig ist. Es ist auch nicht so wichtig, dass mir gerade diese 7. nicht gefällt, sondern dass es m.E. ein Stück ist, das ohne den "Hintergrund" massiv verliert. Denn dann ist es eine Art Bolero, nur doppelt so lang, mit einer doppelt so banalen Melodie und halb so farbig instrumentiert. Aber es geht um den Krieg, um das belagerte Leningrad und die Leute haben Ratten und Schuhsohlen essen müssen, daher packendes, ergreifendes Werk. |

|||||||||

|

Martin2

Inventar |

#45

erstellt: 02. Jun 2011, 14:55

|

||||||||

|

Hallo Kreisler Jr., ich denke, die 7. Sinfonie würde auch ohne Programm wirken. Auch die Eroika würde wirken. Wie schon gesagt ist das Programm der 7. äußerst zweifelhaft. Bei meiner Schostakowitschbiographie von Krytzov Meyer finde ich zwar nichts, aber es gibt diese berühmt berüchtigte Autobiographie von Schostakowitsch von diesem Nawiehießerdochgleich, und ich erinnere mich an Aussagen, daß Schostakowitsch bei seinem ersten Satz an ganz andere Dinge gedacht hat, nämlich an den Stalinismus. Daß da möglicherweise sogar ein christlicher Hintergrund ist. Gruß Martin |

|||||||||

|

Hörbert

Inventar |

#46

erstellt: 02. Jun 2011, 16:23

|

||||||||

|

Hallo! Mir ist oft ein "Programm" odr auch nur die Entstehungsgeschichte eines Werkes sogar hinderlich, Hatmanns Violinkonzert oder Henzes 6.Symphonie sind für mich Werke bei denen das Wissen um ihre Entstehung odr um die Gedanken die sich derv Komponist bei ihrer Entstehung gemacht haben mit dem musikalischen Gehalt nicht wirklich etwas zu tun haben. Auch bei älterer Musik ist das bei mir oft der Fall, das recht ausführliche "Programm" das z.B. Richard Strauss der "Alpensymponie" mitgab hat mich erstmal daran gehindert das Werk wirklich als Musik zu hören, es wirkte eher als "Regieanweissung" zu einem Hörspiel. Erst als ich mich davon freimachen konnte wurde die "Alpensymphonie" für mich richtig zu Musik. MFG Günther |

|||||||||

|

klassik-eddie

Stammgast |

#47

erstellt: 12. Mrz 2012, 03:09

|

||||||||

|

... dann hole ich den alten Thread mal an die Oberfläche: Philip Glass wurde bei "On Point with Tom Ashbrook" von NPR (Sender WBUR) am 06.03. zu Ehren seines 75. Geburtstages eine ganze Sendung gewidmet, mit ihm als (Außen-)Studiogast. Nähere Info mit Abspielmöglichkeit  hier. Ein paar Soundschnipsel gibt's auch zu hören. Mag für manche interessant sein ... hier. Ein paar Soundschnipsel gibt's auch zu hören. Mag für manche interessant sein ... [Beitrag von klassik-eddie am 12. Mrz 2012, 03:11 bearbeitet] |

|||||||||

| |||||||||

|

|

||||

| Das könnte Dich auch interessieren: |

|

Zugang zur Klassik durch Kinofilme? Alfred_Schmidt am 21.02.2004 – Letzte Antwort am 21.10.2004 – 45 Beiträge |

|

Klassik-Anfänger braucht Hilfe Tom_0815 am 26.10.2006 – Letzte Antwort am 30.10.2006 – 21 Beiträge |

|

Klassik / Romantik! Hilfe!!! Candy am 01.12.2003 – Letzte Antwort am 02.12.2003 – 4 Beiträge |

|

Klassik Newbie sucht Hilfe Joere24 am 14.11.2006 – Letzte Antwort am 21.07.2015 – 141 Beiträge |

|

Klassik: Schlüsselerlebnisse Mellus am 13.08.2008 – Letzte Antwort am 21.08.2008 – 10 Beiträge |

|

Hilfe für Klassik-Einsteiger benötigt! lars-posso am 25.08.2003 – Letzte Antwort am 27.01.2004 – 38 Beiträge |

|

Wann ist Klassik Klassik? Wilke am 24.04.2012 – Letzte Antwort am 06.06.2013 – 121 Beiträge |

|

Musikempfehlung Klassik J.O. am 04.03.2004 – Letzte Antwort am 08.03.2004 – 7 Beiträge |

|

Klassik Wochenende die5katzen am 29.01.2004 – Letzte Antwort am 07.02.2004 – 8 Beiträge |

|

Klassik-Internet-Projekt: Ist Klassik dein Ding? macroda am 09.12.2010 – Letzte Antwort am 15.12.2010 – 4 Beiträge |

Anzeige

Produkte in diesem Thread

Aktuelle Aktion

Top 10 Threads in Klassik der letzten 7 Tage

- Arie aus dem Film "Der Anschlag"

- Themenbezogene Klassik. Tiere

- Werke des 20. Jahrhunderts

- Was hört Ihr gerade jetzt? (Klassik !!!)

- Themenbezogene Klassik: Wetter

- Themenbezogene Klassik: Wasser

- Wer kennt Klassische Musik in der Werbung

- Musikstück identifizieren

- Klassik mit dem Computer sinnvoll benennen und ordnen?

- Suche klassisches Stück aus einem Werbespot der 80er Jahre

Top 10 Threads in Klassik der letzten 50 Tage

- Arie aus dem Film "Der Anschlag"

- Themenbezogene Klassik. Tiere

- Werke des 20. Jahrhunderts

- Was hört Ihr gerade jetzt? (Klassik !!!)

- Themenbezogene Klassik: Wetter

- Themenbezogene Klassik: Wasser

- Wer kennt Klassische Musik in der Werbung

- Musikstück identifizieren

- Klassik mit dem Computer sinnvoll benennen und ordnen?

- Suche klassisches Stück aus einem Werbespot der 80er Jahre

Top 10 Suchanfragen

Forumsstatistik

- Registrierte Mitglieder926.084 ( Heute: 3 )

- Neuestes Mitgliedtivi666

- Gesamtzahl an Themen1.552.048

- Gesamtzahl an Beiträgen21.560.116