| HIFI-FORUM » Hifi-Wissen » Hifi-Wissen » Hifi-Wissen-Diskussion » Über-alles-Gegenkopplung | |

|

|

||||

Über-alles-Gegenkopplung+A -A |

|||||||||

| Autor |

| ||||||||

|

richi44

Hat sich gelöscht |

#1

erstellt: 07. Nov 2013, 10:38

|

||||||||

|

Gedanken zum Thema Über-Alles-Gegenkopplung In einigen Themen im HF geht es um die "schlechte" Wirkung der Über-Alles-Gegenkopplung. So ist zu lesen, dass der Bass als Folge der Gegenkopplung kratzt (  http://www.hifi-foru...ad=4716&postID=21#21 ) http://www.hifi-foru...ad=4716&postID=21#21 )Und  http://www.hifi-foru...ad=4716&postID=25#25 http://www.hifi-foru...ad=4716&postID=25#25Was sich mir da verschliesst, wie sich sowas im Bass ergeben soll. Nun haben wir hier  http://www.hifi-foru...read=4716&postID=6#6 http://www.hifi-foru...read=4716&postID=6#6eine Liste mit Links, unter anderem mit dem folgenden:  http://www.fairaudio...d-300b-se-pse-3.html http://www.fairaudio...d-300b-se-pse-3.htmlund da steht (unter anderem):

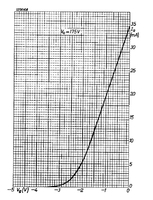

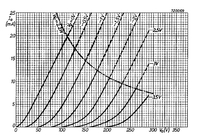

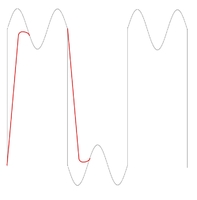

Hier ein Einwurf: Was hat dies mit dem Bass zu tun, der kann durchaus auch deutlich schlechter werden... Wenn ich das lese muss ich an zwei Dinge denken: Arbeiten jeweils zwei Endröhren auf die Last, die für eine vorgesehen ist (also wie wenn man jeweils eine raus zieht), dann arbeiten diese Endröhren nicht optimal. Sie bringen nicht mehr Leistung, aber einen leicht verbesserten DF. Betrachtet man das Klirr-Verhalten, so kann sich dieses dadurch verbessern (kann, muss nicht). Hätten wir aber tatsächlich die doppelte Leistung zur Verfügung, würden diese aber nur zu 50% ausnützen, dann könnte der Klirr (bei folglich gleicher Leistung) tiefer ausfallen. Ist die Schaltung aber richtig abgeschlossen, dann ist die Last bei zwei Röhren halbiert und damit der Arbeitspunkt eingehalten, was aber den DF auf dem bisherigen Wert belässt. Die Argumentation von wegen DF und Ausgangswiderstand ist also nur dann richtig, wenn die Röhren eigentlich zu hochohmig belastet sind. Aber es geht noch weiter. Irgendwo habe ich (in einem der Links?) gelesen, dass die Intermodulation die Folge der Über-Alles-Gegenkopplung sei. Das ist natürlich dann falsch, wenn die klassische Intermodulation (das bilden von Mischprodukten) gemeint ist. Die Gegenkopplung kann bei TIM (Transient-Intermodulation) eine Rolle spielen. Also müssen wir erst mal klären, was Klirr ist und was Intermodulation und was unter TIM zu verstehen ist und wie das jeweils gemessen wird. Klirr entsteht an jeder gekrümmten Kennlinie. Wenn ich eine Röhrenkennlinie habe, welche etwa so aussieht,   dann kann ich von einem sehr geringen Klirr ausgehen. Das lässt sich aus den Kennlinien auch heraus zeichnen. Da ist ein Klirr von etwa 0,55% bei 177V SS Ausgangsspannung (Ub 400V) zu erwarten. Habe ich aber Röhren in der folgenden Art   so muss ich mit Klirrwerten von 15% rechnen. Klirr bedeutet, dass (bezogen auf das Gitter) die positive Halbwelle stärker verstärkt wird als die negative, weil sich die Steilheit der Kennlinie verändert. Da wird also etwa so was raus kommen: Diese Art der Verzerrungen (K2) bewirken, dass neben dem eigentlichen Grundton noch die Oktave (mehr oder weniger) hörbar wird. Einesteils ist dies musikalisch nicht schlimm, denn diese Art wird bei der Instrumentierung eines Stücks vom Komponisten angewendet, andererseits ist es aber eine Verfälschung, denn es ist ja in der Partitur festgelegt, welche Instrumente welche Töne zu spielen haben.  Dieser Klirr, den wir als gutmütig bezeichnen können, entsteht bei normal betriebenen Trioden. Schalten wir aber eine zweite solche Stufe nach, so ergibt sich bereits ein anderes Bild. Die Abflachung der Sinusform findet dann bei der einen Röhre im "Minusteil" statt. Weil aber jede Röhre die Phase dreht, macht die zweite das Selbe und flacht entsprechend den vorherigen Plusteil ab. Dies lässt eine doppelte Abflachung entstehen, was K3 oder der Quint entspricht. Dies ist musikalisch nicht mehr so "definiert", da die Quint bei temperiert gestimmten Instrumenten nicht dem Naturton entspricht. Es kann damit zu "Schwebungen" kommen. Der Klirr, der jetzt entstanden ist, verändert folglich das Klangbild. Und wenn ich z.B. auf Trioden setze, weil sie "nur" Oktaven produzieren, so stimmt dies bis zu dem Moment, wo eine zweite Triode nachgeschaltet ist oder wo die Sättigung eines Ausgangstrafos die andere Halbwelle auch staucht und damit den K3 ergibt. Sicher ist, dass jede Gegentaktstufe K3 erzeugt. Sicher ist aber auch, dass die Stauchung (K2) durch eine nachgeschaltete zweite (K3) teilweise kompensiert wird und damit der Gesamtklirr kleiner ist als bei einer Triode allein. Neben dem Klirr entstehen an einer gekrümmten Kennlinie auch andere Störsignale, etwa die Intermodulation oder Mischung.  http://de.wikipedia.org/wiki/Mischer_(Elektronik) http://de.wikipedia.org/wiki/Mischer_(Elektronik)Eine gekrümmte Kennlinie führt dazu, dass sich als Ausgangssignal neben den beiden Eingangssignalen auch deren Summe und deren Differenz bilden. Wenn wir also einem Verstärker, welcher aufgrund der Kennlinienkrümmung klirrt, z.B. eine Frequenz von 60Hz und eine von 7000Hz zuführen, so messen wir mit einem Analyzer am Ausgang wieder die 60 und 7000Hz, aber auch 6940Hz und 7060Hz. Diese Töne haben nun keinen Bezug zum Grundton in musikalischer Hinsicht, sie klingen allenfalls rauh oder einfach verstimmt. Wenn ich also einen Ton, der musikalisch denkbar ist, als wenig störend empfinde (Oktave), werde ich einen Ton, der nicht als Taste auf dem Klavier vorhanden ist, als musikalischen "Fremdkörper" empfinden. Sprich: Intermodulation ist wesentlich stärker hörbar als Klirr, weil wesentlich störender (unmusikalisch). Und dummerweise ist die Intermodulation bei Röhren meist stärker als der Klirr! Wenn wir eine Abhilfe (Reduktion) anstreben, so müssen wir irgendwie die Kennlinienkrümmung bekämpfen. Der Spruch von "Röhrenklirr ist guter Klirr" mag ja in sich stimmen, stimmt aber nicht wenn daraus Intermodulation resultiert. Und da Intermodulation lästig ist findet man selten Angaben dazu in den Geräteunterlagen. Wenn man etwas nicht erwähnt kann es trotzdem (und stärker!) vorhanden sein. Jetzt noch die dritte Verzerrungsart, nämlich TIM. Da ist zur Messung ein spezielles Signal angesagt.  Hier haben wir eine "Kombination eines Sinus mit überlagertem Rechteck". Das hat zur Folge, dass der Sinus um die Grösse des Rechtecks "springt". Dabei ist anzumerken, dass ein theoretisches Rechteck eine unendliche Steilheit hat und daher auch Frequenzen bis ins Unendliche besitzt. Die ideale Wiedergabe wäre das Original, also die schwarze Kurve. Nun habe ich rot eine Schräge eingezeichnet, weil der Verstärker unendlich hohe Frequenzen nicht übertragen kann. Damit wird ersichtlich, dass alles ausserhalb dieses Bereichs nicht wiedergegeben wird. Es fehlt daher auch ein Teil des Sinussignals. Wir haben deutliche Verfälschungen. Dies allein genügt aber nicht.  Wenn wir eine Gegenkopplung haben, versucht diese den Fehler zu minimieren. Nur entsteht hier ein recht grosses Fehlersignal. Wir haben ja das Eingangssignal, das dem schwarzen Verlauf entspricht. Und wir haben das rote Rücksignal. Je nach Verstärkung im System bekommen wir ein sehr schmales, aber grosses Differenzsignal, als Korrektursignal Und nun kann es passieren, dass dieses Korrektursignal so gross ist, dass es den Verstärker übersteuert und dieser "in eine Ecke rennt". Dann kann kommen was will, er reagiert nicht mehr, bis er sich wieder erholt hat. Die Verformung wird also noch deutlich stärker ausfallen als hier dargestellt. Stellt sich die Frage nach Abhilfe. Sicher ist, dass ein schneller Verstärker (mit hoher Grenzfrequenz) kleinere Korrektursignale erzeugen wird. Damit nimmt die Gefahr der Übersteuerung ab, sie bleibt aber ein Stück weit erhalten. Die zweite Möglichkeit ist, solche Signale generell zu "verbieten". Das ist der einzig sinnvolle Weg und der wird auch beschritten. Wenn ich weiss, dass ich von der angeschlossenen Quelle keine unendlich steilen Signale wiedergeben kann, dann brauche ich nicht mit solchen Signalen zu testen. Und die Grenzfrequenz der Quelle (CD) ist in sich schon fest geschrieben. Somit sind solche Tests nicht sinnvoll. Zulässig ist ein Signal, welches bei einer Grenzfrequenz von 25kHz übertragen werden kann. Alle höheren Frequenzen sind sinnlos weil sie a) nicht gehört werden, b) bei normalen digitalen Geräten nicht übertragen werden und weil es c) auch kaum Studiomikrofone gibt, die in dem Bereich noch arbeiten. Und letztlich haben natürliche Instrumente ein Frequenzspektrum, das einem Rechteck- oder Sägezahnsignal ähnelt. Und bei diesen Signalen nimmt mit steigender Frequenz der Pegel ab, sodass im Ultraschallbereich (oberhalb von 20kHz) kaum mehr verwertbares vorhanden ist. Im verlinkten Artikel steht:

Jetzt gilt es einmal zu unterscheiden, was TIM anstellen kann und was auf das Konto normaler Intermodulation geht. TIM ist eine Angelegenheit von 0,1 Millisekunden und daher schon mal an der Wahrnehmungsgrenze. Wenn ich eine "Störung" einbaue in eine Aufnahme und diese mehrfach genau abhöre, kann es durchaus sein, dass ich sie erkenne. Wenn sie aber nur einmal auftritt und nachher für längere Zeit nur Musikgenuss angesagt ist, dann kann ich sie kaum "fest machen". Wenn ich aber aus der Kennlinienkrümmung Intermodulationen habe, die nicht flüchtig, sondern dauernd vorhanden sind, dann klingt das Orchester verstimmt und rauh und zwar DAUERND. Dies ist um ein Vielfaches schlimmer. Und das kann ich nur durch andere Massnahmen beseitigen. Zu behaupten, der Klirr störe nicht, weil er musikalisch sei ist eine billige Ausrede, denn man holt sich damit genau die störenden Mischprodukte Intermodulation ins Zimmer!! Das zum Ersten. Dann ist da die Rede von Professor Otala. Dieser hat TIM bei Transistorverstärkern festgestellt, was auch kein Wunder ist bei Konstruktionen von 1970. Mit Röhren ist es kein Problem hohe Frequenzen zu verstärken. Die ersten Transistorradios funktionierten auf Lang- und Mittelwelle, Kurzwelle war noch nicht möglich, von UKW ganz zu schweigen. Und die Endtransistoren in Verstärkern arbeiteten bis etwa 10kHz. Kam hinzu, dass man zu Beginn der Transistortechnik mit Ausgangs- und Treiber-Trafos gearbeitet hat, was den Klirr nicht gerade gesenkt hat. Also waren Gegenkopplungen eine Notwendigkeit. Und wenn ich weiss, dass die beste Methode die Vermeidung von Verzerrungen wäre, dies aber nicht möglich ist, dann weiche ich halt auf die zweitbeste Möglichkeit aus, nämlich alle verzerrenden Bauteile in eine "Gegenkopplung" einzubinden und dazu zählen nun mal die Trafos! Schauen wir uns einen Transistorverstärker heutiger Bauart an, so kann man den Klirr verringern, wenn man den Ausgangs-Nutzstrom kleiner hält als den Ruhestrom. Das ist Klasse A. Beim Transistor ist es ja so, dass mit zunehmender Basisvorspannung die Leitfähigkeit zunimmt und auch die Steilheit. Diese ist direkt abhängig vom Kollektorstrom und dieser vom Basisstrom. Je grösser die Steilheit (und damit der Kollektorstrom) desto geringer die Basis-Aussteuerlänge der Kennlinie, damit die relative Kennlinienkrümmung und damit die mögliche Signalveränderung. Also machen wir doch einfach einen hohen Strom und der Klirr und die Intermodulation verschwinden von selbst. Und bei einer günstigen Wahl von Transistoren funktioniert das sogar ausserhalb des Hör-Frequenzbereichs. Und es gibt da ja keine Trafos! Betrachten wir eine Röhrenschaltung, so könnten wir eine hohe Qualität erreichen (Philips 800 Ohm Lautsprecher und eisenlose Endstufen) und wir könnten die restlichen Verzerrungen mit Gegenkopplungen beseitigen. Und diese Gegenkopplungen könnten so konzipiert werden, dass sie selbst bei Frequenzen von 100kHz noch einwandfrei arbeiten. Damit wäre auch das Thema TIM vom Tisch. Voraussetzung ist, dass nicht Bauteile vorhanden sind, welche sich "unbrauchbar" verhalten. Und solche Bauteile sind nun mal die Ausgangstrafos. Viele schränken den Frequenzbereich ein, weil sie die Phase beeinflussen. Und ausserhalb eines linearen Verlaufs entstehen die Phasenprobleme, welche aus einer Gegenkopplung eine Mitkopplung machen. Und wie gesagt sind die nichtlinearen Röhren ein Teil des Problems, der andere Teil sind tatsächlich die nichtlinearen Verhältnisse am Trafo. Wenn ich ein Gerät aufbaue, kann ich die Gegenkopplung über eine Stufe ausführen oder über mehrere Stufen. Bei einer Gegenkopplung kann ich die Fehler innerhalb des gegengekoppelten Bereichs verbessern. Habe ich mehrere Stufen in diesem Bereich eingeschlossen, so ist schon die halbe Schaltung unter Kontrolle. Habe ich nur eine Stufe, so sind noch viele "Baustellen" übrig. Sind die "Baustellen" klar und übersichtlich, so kann ich viele zusammenfassen und dies besonders effizient, weil ich über mehrere Stufen eine höhere Verstärkung und damit auch eine grössere Wirksamkeit (hoher Gegenkopplungsgrad) habe. Habe ich aber eine grosse, lange gegengekoppelte Strecke, so können kleine Unzulänglichkeiten in ihrer Summe eine Wirkung erhalten, die ich nicht beachtet habe. Mache ich die Strecken zu kurz ist die Wirkung meist zu gering. Es ist also ein Abwägen, was Sinn macht und was nicht.

Ich habe eine Abhandlung zum Thema Ultralinear verfasst und da ist beschrieben, dass diese Art von Gegenkopplung der Schaltung verunmöglicht grössere Aussteuerkennlinienlängen zu erreichen. Und eine kürzere Aussteuer-Kennlinie reduziert die Aussteuerung und damit die Ausgangsleistung. Dies hat aber rein gar nichts mit der Über-Alles-Gegenkopplung zu tun, da wird kein Milliwatt an Leistung verschenkt. Was abnimmt ist die Verstärkung, also brauche ich halt eine Pentode statt der Triode oder zwei Trioden, aber ein Hinderungsgrund ist es nicht. Bis heute gibt es keine stichhaltigen Günde für den Verzicht auf eine sinnvolle Gegenkopplung. Es gibt nur Einschränkungen. So kann man die Gegenkopplung nicht beliebig auslegen, weil die "Grenzen" durch die Trafos gebildet werden. Und da einmal die Trafohersteller zu wenige Unterlagen bereit stellen und die Berechnung des Möglichen oder Nicht-Möglichen nicht ganz einfach ist bleibt oft nur der Kauf guter (und nicht ganz billiger) Trafos und dann Versuche anstellen. Es ist aber bisher nicht gelungen, klangliche Veränderungen (um nicht von "Verbesserungen" zu reden) eindeutig der Über-alles-Gegenkopplung zuzuordnen. Und nur die "Behauptung" etwas klinge besser ist schon darum nicht stichhaltig, weil meist unbekannt ist, wie die Aufnahme tatsächlich geplant und realisiert worden ist. Eine Veränderung genügender Grösse kann allenfalls wahrgenommen werden, daraus aber auf eine "Verbesserung" zu schliessen ist schon sehr "abenteuerlich"! "Sagenhafte Gegenkopplung" Sagen sind keine Märchen, denn sie haben meist ein Körnchen Wahrheit in sich, ob es sich nun um konkrete Vorfälle handelt oder mehr um Gedanken, welche ihren Ursprung irgendwie in der Realität haben... Das "sagenhafte" ist aber, dass sie die Wirklichkeit überzeichnen und daher letztlich wenig mit der Realität zu tun haben. Das gilt genau so für die "Über-alles-Gegenkopplung". Da haben wir den ewigen Spruch von der Gegenkopplung, welche zu spät komme und wir haben die Realität, dass Signale über 25kHz nicht vorkommen (und ausserhalb unseres Hörvermögens liegen). Betrachte ich den Röhrenverstärker, so ist bekannt, dass die Röhre im Grunde spannungsgesteuert ist, dass also die Eingangsspannung Einfluss auf den Anodenstrom hat. Es gibt somit einen Ausgangsstrom in Abhängigkeit der Eingangsspannung. Und wenn ich mal von moderneren Röhren ausgehe (EL84), dann ist es kein Problem, 100MHz mit so einer Röhre zu übertragen. Eine Signalverzögerung wird daher an dieser Röhre mit maximal 10 Nanosekunden vorkommen. Demgegenüber habe ich es mit Nutzsignalen von 40 Mikrosekunden Periodendauer zu tun. Also ist schon mal klar, dass es diese Signalverzögerung und damit die Problematik der verzögerten Reaktion eigentlich nicht gibt, bezw. dass nicht die Röhre schuld daran ist. Ich habe bewusst geschrieben, dass der Strom gesteuert werde! Was der Strom bewirkt hängt von der Last, also dem Ausgangstrafo ab. Und da ist es durchaus möglich, dass ein sich ändernder Strom noch keine Spannungsänderung verursacht und somit kein Signal an den Lautsprecher kommt. Wir haben also einmal mehr das Problem des "Eisens" in der Endstufe. Und dieses Eisen ist es auch in erster Linie, welches die Signale verändert und damit Einfluss auf den Klang nimmt. Wenn wir also von der "fragwürdigen Über-alles-Gegenkopplung" hören, so ist die Fragwürdigkeit nicht die Gegenkopplung als solches, sondern das Element, das da noch verbaut ist und die Wirkung hat, also der Ausgangstrafo. Und sicher ist, dass eine Klangveränderung auch eine Signalveränderung verlangt. Und diese ist messbar! Ich verlange jetzt nicht, dass jeder, der eine Anlage hat, mit Messgeräten umgehen können muss (auch wenn es kein Schaden wäre). Ich verlange aber, dass er mindestens so viel versteht, dass ohne Signaländerung eine Klangänderung auf der Basis der Elektronik nicht möglich ist. Einfach gesagt: Man sollte sich generell überlegen, ob etwas sein kann oder eben nicht. Ein Luftschiff kann fliegen, aber nur, weil der Begriff "Schiff" da auftaucht fliegt die Titanic noch lange nicht. Oder es war zu lesen von einer taumelnden Bassmembrane und der daraus resultierenden Übersteuerung der Gegenkopplung. Das ist natürlich (wie viele "Beschreibungen" in Prospekten) barer Unsinn, aber gut zusammenfantasiert. Ohne zu weit "vorzudringen": Dass die Bassmembran taumelt ist schon mal unwahrscheinlich, dann würde die Schwingspule im Luftspalt kratzen. Aber angenommen, es wäre so, dann würde eine Drahtwindung auf der linken Seite eine Bewegung nach innen machen, rechts nach aussen, die Summe wäre NULL und damit auch die induzierte Spannung. Weiter können wir uns glücklich schätzen, wenn ein Lautsprecher einen Wirkungsgrad von 1% hat. Das bedeutet, dass 1% der zugeführten Leistung in mechanische Energie umgesetzt wird. Also kann man im Umkehrschluss auch davon ausgehen, dass nur 1% der mechanischen Energie in elektrische Leistung umgesetzt wird. Wir liefern am Verstärkerausgang ein Signal mit z.B. 10V Diese 10V verträgt die Gegenkopplung. Aus diesen 10V entsteht eine Membranauslenkung und daraus wird eine Spannung induziert. Diese wird möglicherweise (im Leerlauf gemessen) 1V betragen (1% Leistungs-Wirkungsgrad). Nun wird diese Spannung am Verstärkerausgang eingespeist. Der Lautsprecher hat (mal angenommen) einen Drahtwiderstand von 4.5 Ohm. Der Ri des Verstärkers ist 0,5 Ohm, macht einen Dämpfungsfaktor von 10. Also wird die Spannung aus der Schwingspule um Faktor 10 geteilt, weil rund 0.9V am Drahtwiderstand der Schwingspule abfällt und 0,1V am Ri des Verstärkers. Tatsächlich haben wir also eine Gegenkopplungsspannung von 10V aus der normalen Ausgangsspannung und 0,1V aus der Schwingspulenspannung. Es ist schon mehr als fragwürdig, wenn genau diese 100mV zur deutlich hörbaren Übersteuerung würden. Und noch etwas: Die Lautsprechermembran bewegt sich oberhalb der Grundresonanz im eingeschwungenen Zustand phasengedreht gegenüber dem zugeführten Signal. Es kommt also zu einer Art Verzögerung (im Einschwingvorgang startet die Membran phasenrichtig und schiebt die Phase im Verlauf einiger Zyklen). Damit wäre das induzierte Signal immer falsch und verspätet, bezw. es könnte sich eventuell von der Gegenkopplungsspannung subtrahieren. Also wäre die Übersteuerung als Folge der Schwingspulenbewegung nicht möglich. Fazit: Nicht die Gegenkopplung ist böse, auch nicht die Über-alles-Gegenkopplung! Böse ist das problematische Ding, welches sich nicht linear verhält (über alle Aspekte gesehen). Es führt zu Phasendrehungen und damit zu Schwierigkeiten im Bezug auf die Gegenkopplung. Ich vertrage kein Obst. Nun wäre es aber falsch zu sagen: dann esse ich nichts mehr! Sinnvoller ist es auf Obst zu verzichten oder zu untersuchen, ob das Problem nur bei rohem Obst auftritt, ob also kochen eine Möglichkeit wäre. Und so ist es genau bei der Gegenkopplung. Darauf verzichten bringt so viele nachweisliche Nachteile, dass es sinnvoller ist zu untersuchen, wie diese zu gestalten sei, um das best mögliche heraus zu holen. Und generell gilt, dass der gehörte Eindruck täuscht. Es ist nicht gesagt dass etwas, das uns besser erscheint auch besser (unverfälschter) ist. Irgendwo habe ich gelesen, dass ein User nicht mehr in Konzerte geht, weil ihm die Instrumente zu präsent und dicht erscheinen und er sie lieber "hinter Vorhängen" wahr nehmen würde. Wenn er diesen Klangeindruck mit seiner Anlage hat, dies aber im Konzertsaal so nicht erlebt, dann liegt es nicht am Konzertsaal, sondern an den Erwartungen des Users. Sonst müsste er sagen, dass dieser Effekt nur oder doch hauptsächlich in einem bestimmten Saal an einem bestimmten Platz auftritt. Er geht aber von einem generellen Effekt aus. Wenn mir nun dieser User sagen würde, dass sein Verstärker besser klingt als jede Studio-Abhöre, dann wäre für mich klar, dass ich auf sein Urteil nicht bauen kann. Und ich habe bisher noch keine Tonmeister gefunden, welche irgendwelche exotischen Verstärker als besser klingend bezeichnet hätten (was nicht bedeutet, dass es solche Menschen nicht geben könnte). Was ich aber schon oft getroffen habe sind Leute, welche Unterschiede hören, solange sie das Glimmen der Röhren sehen, im Blindtest aber keine Unterschiede ausmachen können. Wozu macht man Blindtests? Um genau diese optischen Reize auszuschliessen. Sie haben zwar mit der Empfindung als solches zu tun, nichts aber unmittelbar mit dem Hören. Und darum geht es einzig und allein! |

|||||||||

|

pelowski

Hat sich gelöscht |

#2

erstellt: 07. Nov 2013, 14:01

|

||||||||

|

Hallo richi, ganz große Anerkennung für diesen Beitrag!  Auch wenn mir diese Zusammenhänge weitestgehend klar sind; ich empfinde deine Beiträge, vor allem solche wie hier, in denen Sachverhalte klar, technisch korrekt und auch für "interessierte Laien" verständlich dargestellt werden, als sehr wohltuend. Dies besonders im Hinblick auf die vielen Märchen, Legenden, Halbwahrheiten und Dummheiten, die in Hi-Fi-Kreisen kursieren! Als "alter Sack", der noch immer der Ansicht ist, dass Inhalt und Form konsistent sein sollten, ist es mir auch äußerst angenehm, wenn jemand (wie du) fähig und willens ist, sich einer guten Schriftsprache zu bedienen! Ich hoffe sehr, dass du nicht auch (wie pelmazo) eines Tages frustriert die Segel streichst.  Grüße - Manfred |

|||||||||

|

|

|||||||||

|

selbstbauen

Inventar |

#3

erstellt: 15. Nov 2013, 15:58

|

||||||||

|

Und nun? Bleibt der Fakt, dass die Störgeräusche im Basskanal erst nach Kappen der GK verschwunden sind. Das kann ich beileibe nicht in ein Argument für die Richtigkeit der GK umdeuten. Die These oben ist doch, dass das Eigensignal der Überschwinger der Mambran nur so klein ausfallen kann, dass es keine Bedeutung haben kann. (Ich gebe zu, der Begriff "Taumeln" passt für diese Eigenbewegungen nicht. Klar ist aber doch wohl, was gemeint ist.) Ich bezweifle die These, dass nur 1% der elektrischen Energie in Bewegung umgesetzt wird. Jeder Motor und jeder Generator - und die Schwingspule macht das gleiche - hat Wirkungsgrade bei etwa 90 %. (Anders ist es, wenn man vom Brennwert des Antriebs aus rechnet - aber auch dann ist der Wirkungsgrad zwischen 35 und 66%) Nach der 1%-Theorie würde man aus einem Watt Verstärkerleistung eine kinetische Energie von nur 10 Milliwatt erreichen, die dann aber 90dB Schalldruck erzeugen könnten. 99% der Energie würde in Wärme umgewandelt werden! Man vergleiche einmal einen 20 Watt Widerstand mit einer 20 Watt Schwingspule. Da stimmen einfach die Dimensionen nicht. Sei es drum. Dass aber das durch Eigeninduktion erzeugte Signal der Schwingspule dann auch nur den Wirkungsgrad von 1 % haben soll, würde doch bedeuten, dass ein Netztrafo nicht funktionieren kann. Der Induktion ist es doch egal, ob die Feldlinien von einem Magneten oder von einer Spule herrühren. Wenn man sich die Sprungantwort von Lautsprechern ansieht (manche Zeitungen veröffentlichen diese Analyse in den Testberichten), dann kann man erkennen, dass manche Lautsprecher ein zum Impuls nahezu indentisches Eigenleben haben. Also geben sie fast die gleiche Energie an den Verstärker zurück, mit der sie angetrieben wurden. Daher auch die hässliche Reaktion über die GK durch den Verstärker. Da die Resonanzfrequenz eines Tieftöners den unteren Übertragungsbereich markiert, das (von mir so benannte) Taumeln (besser: Eigenbewegung in Längsrichtung) in der Resonanzfrequenz erfolgt, haben wir immer sehr tieffrequente Eigensignale. Und hier gibt es eben in der Regel Phasendrehungen im Übertrager. (Wohl gemerkt: es handelt sich bei dem Problem um einen aktiv angesteuerten Lautsprecher - also ohne Frequenzweiche.) Auch falsch erscheint die These, dass dieses Gegensignal die GK übersteuert hätte. Warum auch? Es reicht die Annahme völlig, dass die in der GK aufgenommene Signalspannung ihrem Zwecke folgend ein inverses Korrektursignal bildet. Wegen der Phasendrehungen wird daraus dann aber eine Mitkopplung - oder irgendwas, was aber nicht mehr zum Signal passt. Das hört man dann als Verzerrungen. Warum passiert das nicht bei meinen Transistorverstärkern? Nun, diese haben einen so kleinen Ri (DF über 100), dass sie das Rücksignal kurz schließen. Oder anders ausgedrückt: Sie nageln die Schwingspule fest und unterdrücken somit das Rücksignal. Also bekommt die GK davon gar nichts mit. |

|||||||||

|

richi44

Hat sich gelöscht |

#4

erstellt: 16. Nov 2013, 12:51

|

||||||||

http://home.snafu.de/cas/formel0.htm http://home.snafu.de/cas/formel0.htmScrollen bis etwa in die Mitte, dort die Formel: Umrechnung Schallpegel in Wirkungsgrad beachten. Dass dem so ist, daran bin ich nicht schuld. Und dass dem so ist und nicht die Laus von 90% Wirkungsgrad ist allgemein bekannt. Wenn das für Dich neu ist, dann wird halt auch so einiges anderes neu sein.

Hast Du einen Netztrafo mit Schwingspule? Ich nicht!

Die Sprungantwort, die Du siehst ist nicht elektrisch, sondern akustisch. Du vergleichst nicht nur Birnen mit Äpfeln, sondern Mücken mit dem A380! Dein Text hier dazwischen ist so abstrus, dass es keinen Sinn macht, darauf einzugehen!

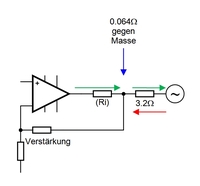

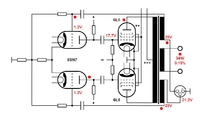

Wie wird der Ri beim Transistorverstärker so klein? Dies durch die Über-alles-Gegenkopplung! Das, was die Schwingspule mit ihrem Drahtwiderstand von 3,2 Ohm (bei einem 4 ohmer) an den Verstärker-Ausgang liefert wird zuerst mal am Teiler aus Verstärker-Ri und Drahtwiderstand geteilt (rund 1:50) Und aus dem, was sich nicht kompensiert (Frequenzgangfehler, Klirr, Phasenfehler und Rücksignal aus der Schwingspule) entsteht das Gegenkopplungssignal = Korrektursignal. Hier das Prinzip:  Du siehst, dass das Gegenkopplungssignal ein Teil des Ausgangssignals ist. Auf diesem Ausgangssignal wird der "Generator" am Ausgang "aufgepflanzt". Dieser stellt den Lautsprecher dar, der als "Mikrofon" wirkt und aus der Membranbewegung eine Spannung induziert. Der Ri des Verstärkers wird durch die Gegenkopplung kompensiert, auf einen kleinen Rest von angenommenen 0,064 Ohm und das ist die Last, welche der Ausgangsgenerator zu sehen bekommt, allerdings über seinen eigenen Ri von 3,2 Ohm. Daraus lässt sich ableiten, dass nur 2% der "Generatorspannung" als Gegenkopplungssignal wirksam werden. Was sich nicht herleiten lässt, ist, wie sich die Phase dieses Generatorsignals im Vergleich zum eigentlichen Nutzsignal verhält. Sicher ist aber, dass sich auf jeden Fall ein Mischsignal bildet und dass dieses problemlos die Phase eines beliebigen Korrektrusignals enthalten kann. Kurz: Was Du Dir zusammenreimst entbehrt im Wesentlichen den physikalischen Grundlagen. Was Du Dir also vorstellst sieht keineswegs so aus wie Du glaubst. Richtig ist, dass ein kleiner Ri (grosser DF) das Problem mindert. Es ist aber durchaus möglich, Röhrengeräte mit unendlichem DF zu bauen und damit gäbe es das nicht mehr, dass die Probleme der "Generatorspannung" vom Lautsprecher das Signal verfälschen. Es ist im Gegenteil so, dass je stärker die Gegenkopplung, desto eher sind wir bei "Transistor-Verhältnisse", also ohne diese negativen Einflüsse. Tatsache ist, dass TIM ohne Gegenkopplung kaum auftritt, aber jede Art von Verzerrungen wie Klirr, Frequenzgangfehler und Fehler im Ein- und Ausschwingen des Lautsprechers. Und TIM kommt tatsächlich von einer momentanen Übersteuerung. Das Problem ist, dass diese Art von Verzerrung dann eher auftritt, wenn wir eine hohe Bandbreite haben und dass sie schwächer ausfällt, wenn wir die Bandbreite bewusst einschränken. Was unklar ist, welche Störgeräusche Du im Bass gehört hast. Tatsache ist, dass eine Gegenkopplung in Verbindung mit einem ungeeigneten Ausgangstrafo Probleme fördert. Und wenn der Lautsprecher jetzt genau noch das Quäntchen an Signal liefert, welches das "Fass zum überlaufen" bringt, dann haben wir echt ein Problem. Dieses ist aber nicht das Problem der Gegenkopplung als solches, sondern ein unglückliches Schaltungsdesign. |

|||||||||

|

selbstbauen

Inventar |

#5

erstellt: 17. Nov 2013, 19:59

|

||||||||

Der angesprochenen Formelsammlung kann ich das nicht entnehmen. Vielmehr lese ich, dass sich der Wirkungsgrad auf den erzeugten Schalldruck bezieht, also aus der mechanischen Energie der Membran vermindert um den Schallwiderstand. Und bei der Barriere Membranbewegung/Schall wird die meiste Energie vernichtet werden. Wie gesagt, sonst würde ja 99 % der zugeführten Energie in Wärme umgesetzt. (Ich betreibe einen 50-Watt-Widerstand mit einer Last von 17 Watt. Das Ding wird 85 Grad heiß.) Wenn man auf der Ebene der Bewegung der Schwingspule bleibt, dann kann ich folgendes messen: Die Membran eines Tieftöners um etwa 5 mm eingedrückt induziert eine Spannung von 0,4 Volt. (Der Gesamthub der Membran dürfte etwa bei 3 cm liegen.) Das wäre also das Rücksignal an den Verstärker. |

|||||||||

|

richi44

Hat sich gelöscht |

#6

erstellt: 18. Nov 2013, 11:05

|

||||||||

|

99% der zugeführten Leistung WIRD in Wärme umgesetzt. Warum, glaubst Du, sind früher Schwingspulen auf Papier-Wickelkörpern verbrannt? Und warum kommt das heute noch vor, wo Alu- oder Kaptonkörper verwendet werden? Und wenn die mechanische Energie der Schwingspule nicht in Schall umgewandelt wird, in was dann? Energie "verschwindet" nicht, sondern wird umgewandelt und dies meist in Wärme. Rechne mal aus, wie gross die Kraft der Schwingspule sein müsste, wenn sie mit einer Leistung von 1W angetrieben wird, wie stark die drücken müsste. Ob wir die so ohne weiteres mit einem Finger aufhalten könnten? Bei einem Wirkungsgrad von 100% müsste die fest gehaltene Schwingspule einen Widerstand von 0 Ohm darstellen, weil dann keine Bewegung und damit keine Gegenspannung möglich wäre. Damit wäre, bei einem Ri des Verstärkers von Null eine unendliche Kraft möglich! Die Gegenspannung entsteht aber bereits dadurch, dass das Sprechsignal ein sich ändernder Strom ist, welcher in der Schwingspule selbst (ohne Bewegung) eine Gegenspannung induziert. Du kannst es drehen wie Du willst, es bleibt bei diesem Wirkungsgrad von meist unter 1%! |

|||||||||

|

richi44

Hat sich gelöscht |

#7

erstellt: 12. Dez 2013, 15:59

|

||||||||

|

Im Eingangsteil dieses Threads habe ich verschiedene Behauptungen etwas unter die Lupe genommen. Da war wie erwähnt von kratzenden Bässen die Rede oder von anderen nicht nachvollziehbaren Effekten. Und schliesslich kam (in diesem Thread  http://www.hifi-foru...m_id=111&thread=4717 ) die Idee auf, es müsse an der Phasendrehung zwischen Nutzsignal und Gegenkopplung liegen. Damit könne die Gegenkopplung nicht funktionieren. Nach langen "Verhandlungen" hat sich der TE dann dazu entschliessen können, anzuerkennen dass ein Klirr an einer gekrümmten Verstärkungs-Kennlinie entsteht, aber niemals an einer Signaladdition durch Widerstände. Und er hat dann auch akzeptiert, dass eine Phasendrehung nichts mit dem Klirr zu tun hat, also nicht durch den Klirr entsteht, sondern die Folge der gekrümmten Kennlinie ist. Die Phasendrehung ist einzig eine Folge der Bandbegrenzungen durch Hoch- und Tiefpässe. http://www.hifi-foru...m_id=111&thread=4717 ) die Idee auf, es müsse an der Phasendrehung zwischen Nutzsignal und Gegenkopplung liegen. Damit könne die Gegenkopplung nicht funktionieren. Nach langen "Verhandlungen" hat sich der TE dann dazu entschliessen können, anzuerkennen dass ein Klirr an einer gekrümmten Verstärkungs-Kennlinie entsteht, aber niemals an einer Signaladdition durch Widerstände. Und er hat dann auch akzeptiert, dass eine Phasendrehung nichts mit dem Klirr zu tun hat, also nicht durch den Klirr entsteht, sondern die Folge der gekrümmten Kennlinie ist. Die Phasendrehung ist einzig eine Folge der Bandbegrenzungen durch Hoch- und Tiefpässe. Richtig ist, dass ein Sinus, addiert mit einem gleichen, zu einem Sinus doppelten Pegels wird. Richtig ist, dass ein Sinus, addiert mit einem gleichen, aber invertierten zu einem Sinus mit Pegel Null wird, sich also aufhebt. Und richtig ist, dass die Addition zweier identischer Sinussignale mit einer Phasendifferenz von 90° ein Sinussignal ergibt mit einem Pegel von Wurzel 2 mal einem Signal und einer Phase von 45°. Was ebenfalls richtig ist, dass aus dieser Addition nie eine neue Frequenz entsteht (wenn wir keinen Klirr haben). Daraus können wir ableiten, dass eine Gegenkopplung als solches den Klirr nicht verschlechtern kann, denn es entstehen keine neuen Frequenzen, was für Klirr oder Intermodulation nötig wäre. Und da keine neuen Frequenzen entstehen, entstehen auch keine "musik-fremden" Klänge. Und es ist auch klar, dass die Gegenkopplung als solches nicht weiss, ob sie an einer Röhre oder einem Transistor eingesetzt ist, sie arbeitet IMMER nach den selben Grundsätzen. Wenn ich also lesen muss, dass

da durch die Gegenkopplung Instrumente verschwinden, dann frage ich mich, wie dies möglich sein soll und warum dies nur hier und nur bei dieser Schaltung oder diesem Gerät passiert ist und warum es nicht bei Transistorgeräten geschieht? Ich habe Antworten darauf im besagten Thread gegeben und möchte daher hier nicht alles wiederholen. Die erste Tatsache ist, dass wir bei einem Transistorgerät üblicherweise keine Trafos in der Schaltung haben. Ein Trafo hat eine endliche Induktivität und damit eine endliche Impedanz. Ob ich die Verstärkung einer Röhre oder eines Transistors berechne ist im Grunde egal, massgebend ist immer der Wert des Arbeitswiderstandes. Angenommen, ich bekomme mit einem Ra von 10k eine Verstärkung von 30, dann ist klar, dass ich mit einem Ra von 9k diese V=30 nicht erreiche. Der Verstärkungsverlust entspricht rund 10% oder 0.915dB. Gut, das ist nicht die Welt, aber da ein dB und dort eins, das läppert sich zusammen. Und jeder "Verlust" versucht die Gegenkopplung auszugleichen. Damit muss also die Verstärkung angehoben werden, was möglicherweise zu Übersteuerungen führt und damit die Verzerrungen erhöht. Nehme ich also mal an, ich hätte eine Endstufe mit einem Ra des Trafos von 10k und ich schalte 100k parallel, so sinkt der totale Ra auf rund 9.1k. Diese 100k könnten die Trafo-Impedanz sein. Und wenn ich diese Grenze bei 20Hz annehme, so müsste die Impedanz bei 20Hz >100k sein und damit müsste die Induktivität grösser als 796H sein. Wenn ich mir vorstelle, dass es meist Verstärker geringerer Leistung sind, welche solche Lastimpedanzen benötigen, dann sind die Trafos auch kleiner und damit ist es unwahrscheinlich, dass wir solche Induktivitäten bekommen. Das war nun das "untere Ende", aber oben, bei den Höhen, haben wir auch unsere Probleme. Wenn wir zu der Induktivität von 800H die Kapazitäten parallel schalten, welche aus den Wicklungen und dem Kern (Masse) oder den Sekundärwicklungen entstehen, so bekommen wir aus diesem L und den Kapazitäten einen Schwingkreis, welcher die Schaltung wesentlich beeinflusst. Wir sollten versuchen, die Resonanzfrequenz mindestens 30kHz über dem normalen Ende von 20kHz anzusiedeln, also bei etwa 50kHz. Das gäbe eine Kapazität von rund 33p und sowas bekomme ich ja schon allein durch die Verdrahtung! Natürlich ist dies eine rein theoretische Betrachtung, denn in die Rechnung fliesst auch der Ri der Röhre ein, der die Impedanz je nach Röhre und Schaltung deutlich reduziert. Bei einer Triode ohne Gegenkopplung ist der Ri der Röhre etwa 1/3 der Lastimpedanz und damit sind die Auswirkungen der Induktivität und der Kapazitäten auch deutlich geringer. Bei einer Ultralinearschaltung beträgt Ri etwa gleich der Lastimpedanz, bei einer Pentode ohne Gegenkopplung aber das 5 bis 10 fache. Sobald wir aber eine Gegenkopplung einsetzen, so sieht es für den Ausgangstrafo aus, als wäre der Röhren-Ri um ein vielfaches gesunken. Dann sind die Auswirkungen nicht mehr so gravierend. Und es gibt einen weiteren Grund, die Röhre mit einer Gegenkopplung zu versehen: Die "gehörten" Unterschiede sind vielfach in der ungenügenden Lautsprecherbedämpfung begründet. Diese führt zu einem unebenen Frequenzgang sowie zu einer deutlich verschlechterten Impulswiedergabe im Bass. Diese wiederum führt zum "Aufdicken" des Basses und damit zu einer Bassbetonung (darum fehlt dem TE mit Gegenkopplung offenbar der Subwoofer). Und es ist nicht nur die Präzision im Bass, es ist auch die generelle Lautsprecher-Abstimmung, welche sich bei Dämpfungsfaktoren < 30 zunehmend verschlechtert. Nun ist natürlich die Gegenkopplung nicht ein Allheilmittel. Prinzipiell wäre es ideal, es gäbe gar keine Verzerrungen, dann wären Korrekturen nicht nötig. Und wenn wir Fehler produzieren, so müssen diese ausgeglichen werden. Das bedeutet, dass die Schaltung Verstärkungs-Reserve besitzen muss, um überhaupt eine Korrektur bewerkstelligen zu können. Hier gibt es aber ein generelles Problem bei den Ausgangstrafos: Wenn etwa der Frequenzgang im Bass beschnitten wird, weil der Trafo bei tiefen Tönen und hoher Leistung in die Begrenzung kommt (das Eisen ist magnetisch gesättigt), dann kann man diesen Fehler nicht dadurch ausgleichen, dass man einfach mehr verstärkt, weil dann der Trafo nur stärker angesteuert wird und damit noch stärker begrenzt und klirrt, dabei aber nicht lauter wird. Wir können also nicht einen Verstärker für 18W mit Röhren bauen, die nur gerade 17W liefern und glauben, mit einer Gegenkopplung brächte man das Wunder zustande. Wenn die Röhren höchstens 17W liefern und der Trafo auch nur für diese Leistung gedacht und gebaut ist, dann sollten wir uns mit der Gegenkopplung bei 12W begnügen. Haben wir da geringe Frequenzgang-Probleme und etwas Klirr im Bass, so kann dies in den "überzähligen" 5W noch ausgeglichen werden. Versuchen wir es aber bei der Grenze von 17W, so nimmt der Klirr zu und dies umso stärker, je kräftiger die Gegenkopplung ist. Oder wenn wir feststellen, dass der Klirr einen ähnlichen Frequenzverlauf hat wie die Phasendrehung, dann können wir davon ausgehen, dass die Phasendrehung der Ausdruck eines Frequenzgangfehlers ist und dass folglich die Gegenkopplung versucht, den Fehler auszugleichen. Dies gelingt, solange nichts übersteuert. Wenn es aber zur Übersteuerung kommt wirkt die Gegenkopplung kontraproduktiv, indem sie neuen Klirr aus der Übersteuerung generiert. |

|||||||||

|

mk0403069

Hat sich gelöscht |

#8

erstellt: 16. Dez 2013, 18:18

|

||||||||

|

Hi Richi... Haste wieder ein zusammenhangloses Zitat "verschleppt"  Naja, diesmal ist wenigstens ein Link zur Quelle vorhanden... Schöne Einsicht:

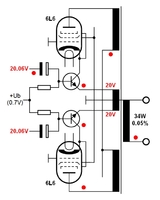

Wie das geht, habe ich ja in dem teilzitierten  Thread nachgewiesen...Es geht tatsächlich OHNE ÜAGK. Thread nachgewiesen...Es geht tatsächlich OHNE ÜAGK.Das mit der Verstärkungsreserve und evtl. daraus folgender Übersteuerung, kann aber auch nicht die ganze Antwort sein. Gegeben sei ein Übertrager mit einer Impedanz von 10kOhm und einer Primär-Induktivität von 88H und einem Rdc von 330Ohm. Gewicht ca. 6kg Kernabmaße entsprechen ca. EI126. Ausgelegte Leistung 30W. Frequenzgang 20Hz bis 20kHz -1dB. Wieso produziert "Sowas" 0,8%Klirr bei nur 1W / 20Hz...und eine ÜAGK ändert NICHTS daran. Angemerkt sei, dass der Klirr bei 1W / 50Hz schon unter 0,1% liegt.

Wo kommen diese 100k her? der Trafo hat eine Impedanz von 10k.

Bei welcher Leistung?

800H...etwas unrealistisch, 80H...und das ist schon viel...

Jep, 50W SE....12kg Übertrager für 75W ausgelegt...gleiches Bild bei 1W, höherer Klirr im Bass und Hochtonbereich, sogar mit ÜAGK. Gruß, Matthias [Beitrag von mk0403069 am 16. Dez 2013, 18:19 bearbeitet] |

|||||||||

|

richi44

Hat sich gelöscht |

#9

erstellt: 17. Dez 2013, 10:29

|

||||||||

|

Wir sind hier im Wissen / Diskussion, also darf diskutiert werden. Aber es ist ein Unterforum des "Wissen", also wird erwartet, dass etwas Wissen vorhanden ist. Wenn einfach Antworten gegeben werden auf Dinge, die hier nicht in dem Zusammenhang gesagt wurden, sondern sich auf andere Threads beziehen, dann wäre eine Antwort in jenen Threads sinnvoller. Konkret: In diesem Thread geht es um die Über-Alles-Gegenkopplung, wie sie zu berechnen ist und welche Auswirkungen sie hat. Es geht nicht um die Frage, ob ein Gerät ohne solche Gegenkopplung Signale abgibt. Es geht aber darum festzustellen, welche Anforderungen an das Gerät, also das Schaltungskonzept und die Bauteile, zu stellen sind, wenn eine Gegenkopplung eingesetzt wird. Zum Thema "Wissen" gehört, dass ein Trafo nicht eine "Impedanz von 10k" hat, auch wenn sowas darauf angeschrieben steht. Die Impedanz ist der Gleichstromwiderstand plus der Blindwiderstand (geometrisch addiert). Und wenn wir eine bestimmte Induktivität haben, so ergibt sich ein bestimmter Blindwiderstand als Folge der Frequenz. Das hat mit der Leistung nichts zu tun! Wenn wir also einen Ra von 10k haben wollen, der Trafo aber ein XL von 100k hat, so ergibt dies eine (geringe) Reduktion des Ra und damit einen (geringen) Pegelabfall. Jetzt können wir ausrechnen, wie gross der Pegelabfall wird und ob es möglich ist, diesen Abfall mit einer Gegenkopplung (oder einer Entzerrung) zu kompensieren. Wenn wir uns auf den Standpunkt stellen, dass eine Gegenkopplung nicht in Frage kommt müsste diese "Kompensation" durch eine Entzerrung vorgenommen werden, egal wie gross der Pegelfehler wird. Und wenn ich auf eine Entzerrung verzichten will, dann sollte der Fehler als Folge des induktiven Widerstandes deutlich unter 1dB und somit unter 10% Ra-Fehler bleiben. Das bedeutet, dass der induktive Widerstand im vorliegenden Beispiel grösser als 10 x Ra sein sollte. 10k mal 10 = 100k. Also muss der Blindwiderstand über 100k sein. Und wenn ich aus dieser Forderung nach XL = 10x Ra das L bei 20Hz berechne, so bekomme ich eine Induktivität von 796.18 Henry! Bleibt noch die Frage der "Reserven". Wenn ich einen Pegelfehler von z.B. 10% bekomme als Folge der Trafo-Induktivität, dann muss dieser Pegel ausgeglichen werden können. Somit muss die Verstärkung um diesen Betrag grösser sein als eigentlich benötigt. Dann kann ich mit einem RC-Netzwerk die Verstärkung im Mittelteil reduzieren, im Bass jedoch unreduziert belassen und somit den Frequenzgangfehler ausgleichen. Ich muss dabei aber bedenken, dass der Fehler, der in der Endstufe entsteht, verhindert, dass die volle Leistung abgegeben wird. Die tatsächliche Leistung wäre bei gleichem Klirr um 1dB geringer. Ist der Frequenzgang entzerrt, so ist folglich auch die Leistung bei mittleren Frequenzen um diesen Betrag geringer. Und damit ist sie über den ganzen Frequenzbereich ausgeglichen gleich hoch, aber kleiner als ursprünglich (bezogen auf eine definierte Eingangsspannung). Dies hat wie gesagt rein mit der Induktivität und der Frequenz zu tun und nicht mit der Leistung. Damit ist auch der Klirr nicht davon betroffen oder höchstens so weit, als der Röhrenklirr von der Lastimpedanz abhängig ist. Dies hängt aber von der Röhre ab und diese ist hier nicht Bestandteil der Betrachtung! Es geht um die prinzipiellen Zusammenhänge und nicht um irgendwelche konkreten Geräte. Wenn ich also davon rede, dass ein Trafo für schwache Leistungen üblicherweise klein ist (weil er von der Leistung her nicht gross zu sein braucht), dann ist dies üblich und nicht mehr und nicht weniger. Der Hinweis auf einen 50W Eintakt-Trafo, der nur mit 1W belastet wird ist ein Ausnahmefall und kann zwar als solcher erwähnt werden, kann aber nicht als allgemeine Richtlinie dienen. |

|||||||||

|

mk0403069

Hat sich gelöscht |

#10

erstellt: 18. Dez 2013, 00:28

|

||||||||

|

O sancta simplicitas! Wie konnte ich mich, als gänzlich Unwissender, nur erdreisten, im "heiligen Thread des Wissens" irgendwas zu posten??? Schande über mich!

...soso..."Signale abgibt"....Klingt etwas überheblich. Sowas macht durchaus gut klingende Musik und muss sich auch messtechnisch nicht hinter den ewig von Dir vorgeschlagenen Entwürfen verstecken. Aber was nicht Push-Pull mit Pentoden in der Endstufe ist, zudem möglichst kein "Eisen" enthält und nicht bis kurz vor "Motorboating" gegengekoppelt ist, ist für Dich ja sowieso nur Bastelkram und Voodoo :cut, sogar dann noch, wenn Dämpfungsfaktor und Klirr besser ausfallen, als mit einer von Dir vorgeschlagenen Schaltung.  Besonders schwerwiegend finde ich dabei, dass Dir viele Forenmitglieder, ob des häufig unter Beweis gestellten Fachwissens vertrauen, welches ich im Übrigen, im höchsten Maße anerkenne. Dennoch gibt es andere Möglichkeiten, zu gut klingenden Verstärkern zu gelangen. Und das hat Nichts mit Klirr und "Aufdickung" im Bass-Bereich gemein. Aber zurück zum Thema... Eigentlich will ich nur wissen, wie ich dem erhöhten Klirr an den Frequenzenden "beikommen" kann. Gegenkoppelung funktioniert nicht, sie verschlimmert die Situation (wahrscheinlich wegen dem Pegelausgleich...wie von Dir geschildert...). Überdimensionierung des AÜ (75W ausgelegt, 1W abgerufen) bringt zwar Linderung, aber unter 40Hz und über 10kHz wirkt das auch nicht. Wenn Du Dir die Links meines letzten Posts im Nachbar-Thread anschaust, siehst Du auch durchaus, dass Alle das gleiche Problem haben, nicht nur ich. Was sagt also der Meister (welcher wissend, hier posten darf, im Gegensatz zu mir, der ich Nichts weiß  , habe ja auch nicht mein ganzes Leben mit Verstärkern und Röhren verbracht...nur das letzte Jahr...) , wie komme ich der "Klirrbadewanne" bei? , habe ja auch nicht mein ganzes Leben mit Verstärkern und Röhren verbracht...nur das letzte Jahr...) , wie komme ich der "Klirrbadewanne" bei?Das ist meine Frage...Nicht die Frage nach Sinn oder Unsinn einer Gegenkoppelung...ich verwende sie ja, nur nicht immer. (Vielmehr versuche ich ohne auszukommen.) Gruß, Matthias |

|||||||||

|

richi44

Hat sich gelöscht |

#11

erstellt: 18. Dez 2013, 11:21

|

||||||||

|

Hallo Matthias, ich wiederhole mich: Die Gegentaktschaltung mit den zwei EL84 ist in dem Sinne nicht meine Entwicklung, als es diese Schaltung mit vergleichbaren Werten zu Dutzenden im Netz und in der realen Welt gibt. Und es ist logisch, dass Klirr und DF bei dieser Stärke der Gegenkopplung in diesen Grössenordnungen landen. Ich habe auch nirgends behauptet, dass man mit zwei EL84 und einer ECC83 ein Highend-Produkt erwarten darf. Wenn wir also um Dinge diskutieren, dann beispielsweise um den Verstärker mit 25W aus zwei EL34, wo ich aufgrund der Datenblätter und der Gegenkopplungen einen Klirr von unter 0,1% erwarten kann.

Ich habe bewusst nicht von Klang gesprochen, weil im Normalfall der Verstärker nicht klingt (da er nur beim Aufprall auf den Boden Geräusche von sich gibt). Und von Sinus spreche ich auch nicht, da Du ja Musik hörst. Wenn Dir das "Signal" in den falschen Hals geraten ist dann geh zum HNO-Arzt!

Generell: Ein Verstärker soll nicht klingen, denn wenn er dies tut, im Gegensatz zu einem anderen, dann verändert er etwas am Signal (schon wieder dieses Wort). Für den Klang ist also nicht der Verstärker verantwortlich sondern die Konserve, der Lautsprecher und der Abhörraum. Wer dies anerkennt wird keinen gut oder schlecht klingenden, ja nicht mal einen anders klingenden Verstärker wollen und anstreben. Was das "Aufdicken" betrifft: Dies ist eine Folge des zu geringen Dämpfungsfaktors und das existiert (nur dass es gleich schon von mir selbst bestätigt ist) auch bei der 2x EL84-Schaltung. Und weil dieser Verstärker aus einer Zeit stammt, wo Musiktruhen nicht gemessen, sondern per Ohr entwickelt wurden (mit den damaligen Radio-Lautsprechern) wurde auf den DF kein Wert gelegt, ja es war sogar üblich, den Klangregler in die Gegenkopplung zu integrieren und damit den DF im Bass noch zu reduzieren. Damit erhielt man eine deutliche Betonung der Grundresonanz der Lautsprecher, also eine markante Bassbetonung mit Dröhntendenz, eben die Aufdickung! Zur Fortsetzung: Man kann Überlegungen anstellen und sich fragen, was Auswirkungen hat und was nicht. Nehmen wir einen Plattenspieler-Vorverstärker. Den können wir mit OPV, mit Transistoren oder mit Röhren aufbauen. Und da haben wir Entzerrungen drin, die mit normalen RC-Gliedern gebildet werden. Wir könnten die Entzerrung genau so mit Spulen, Kondensatoren und Widerständen realisieren. Nur haben wir bei einem Schwingkreis (der dann zwangsläufig entsteht) ein anderes Phasen- und Einschwingverhalten als bei einem RC-Glied. Und da ja die Entzerrung das Gegenteil der Schneidkennlinie darstellen soll und diese mit Zeitkonstanten (T=R*C) realisiert wird, ist eine Kompensation auch nur mit gleichen Zeitkonstanten möglich. Man kann nun diese RC-Glieder beim OPV als Über-Alles-Gegenkopplung einsetzen (eine andere Möglichkeit als diese Gegenkopplung gibt es nicht!) oder diese Gegenkopplung linear gestalten und die Entzerrung passiv vornehmen. Die Gegenkopplung ist einfach immer vorhanden und es entsteht kein Klirr. Oder wir bauen es mit Transistoren auf, wobei wir auch da eine Gegenkopplung brauchen, weil nur schon der Temperaturgang der Transistoren einen Verzicht auf die Gegenkopplung verhindert . Oder wir machen es mit Röhren. Hier könnten wir auf die Gegenkopplung verzichten. Aber wenn man die Entzerrung durch rechnet, so braucht man bei 1kHz z.B. eine Verstärkung von 40dB, bei 30Hz aber knapp 60dB und bei 16kHz nur gut 20dB. Damit die Rechnung am Schluss stimmt muss die Röhrenschaltung also mindestens eine Verstärkung von >60dB haben. Ideal ist eine Verstärkung von >80dB. Dann bekommen wir einen nahezu ideal entzerrten Frequenzgang. Je höher die Verstärkung, desto näher sind wir dem Ideal. Ohne Gegenkopplung bekommen wir aber bei einer Verstärkung von 40dB in der ersten Stufe (die restlichen 20dB können wir in einer weiteren Stufe nachholen) mit Sicherheit Verzerrungen in den Höhen. Also macht es Sinn, die Entzerrung zumindest teilweise in diese erste Stufe als Gegenkopplung zu integrieren. Kommt hinzu, dass bei zwei Stufen mit Überalles-Gegenkopplung die Verstärkung so hoch wird, dass die Entzerrung ideal möglich ist und dies auch bei etwas älteren Röhren. Also, es ist so, dass die Gegenkopplung, auch über mehrere Stufen, bei OPV, Transistoren und Röhren sinnvoll und ohne Nachteile eingesetzt werden. Und da wir es hier NUR mit Widerständen und Kondensatoren zu tun haben, (bei der Messung muss die Schneidkennlinie nachgebildet werden) werden wir keinen Klirrverlauf finden, der an den Bereichsenden "aus dem Ruder" läuft. Es gibt folglich zwei Unterschiede gegenüber einer Endstufe: Erstens haben wir es hier mit generell kleineren Signalen zu tun, sodass der Klirr kleiner bleibt. Zweitens haben wir keine Drosselspulen und keine Trafos. Ich kann mich nun fragen, wie denn die "Badewanne" zustande kommt. Sicher haben wir einen Frequenzgang, welcher einen Buckel macht. Das lässt sich nicht verhindern, denn nur als Beispiel: Wenn wir einen Ra der Endröhre von 10k annehmen und wir haben eine Primär-Induktivität von 80H, so stellt diese ein XL von rund 10k bei 20Hz dar. Wir haben dann eine totale Lastimpedanz von 7k an der Röhre. Bei einer Pentode ergäbe dies einen Pegelabfall von knapp 2.5dB, bei der 845 nur einen solchen von rund 0.5dB. Jetzt versucht die Gegenkopplung diesen Buckel auszugleichen. Damit wird die Endröhre stärker angesteuert. Und da wir bei der Triode generell eine höhere Steuerspannung benötigen, kann der Klirr der Treiberröhre eine Rolle spielen. Weiter nimmt üblicherweise der Klirr mit sinkender Lastimpedanz zu. Und da die Lastimpedanz zumindest im Bass mit abnehmender Frequenz abnimmt, nimmt dort der Klirr zu. Diese Zusammenhänge haben ihren Ursprung wie erwähnt in der Lastimpedanz und ihrer Frequenzabhängigkeit, was eindeutig eine Folge der Induktivität ist. Die Induktivität hat also einen Einfluss auf auf den Frequenzgang und mit der Gegenkopplung einen Einfluss auf den Klirr. Ohne Gegenkopplung hätten wir zwar einen leichten bis mittleren Bassabfall, aber auch einen höheren Klirr in den Mitten und nur eine leichte Erhöhung des Klirrs im Bass (unter anderem, weil die Treiberstufe ohne Gegenkopplung weniger verstärken muss). Die Grafik des Klirrs wäre damit ausgeglichener, wenn auch generell höher. Im Bereich der Höhen haben wir den Ri der Treiberröhre zusammen mit der Schaltungs- und Millerkapazität und alle Kapazitäten rund um den Ausgangstrafo, zusammen mit den Daten der Endröhre. Da passiert also im Wesentlichen das Selbe wie beim Bass, auch da sinkt der Ra und damit nimmt im gleichen Sinn der Klirr zu. Dass Du Dich erst ein Jahr mit Röhren und vermutlich der ganzen Elektronik befasst merkt man daran, dass zwar das Wissen dauernd zu nimmt, die Verknüpfungen und die Kombination der Auswirkungen aber noch weitgehend unbekannt sind. Es wäre überheblich, wenn ich sowas anprangern würde. Aber es ist Tatsache, dass Du nicht alles wissen kannst. Es ist aber auch Tatsache, dass Du aus Deinem noch bescheidenen Wissen Schlüsse folgerst, die so einfach nicht richtig sind. Das erwähne ich. Und was ich anprangere ist Deine Art, Dinge zu behaupten, die einfach unüberlegt, ja oft nur falsch sind. Ob ich also an einem Entzerrer-Verstärker rum entwickle oder an einer Endstufe oder was auch immer, es basiert alles auf den selben Grundlagen, die ich kennen muss. Und nur, wenn ich sie kenne und ihre Auswirkungen einschätzen kann, kann ich auch Behauptungen aufstellen, die einigermassen "wasserdicht" sind. Und davon bis Du noch weit entfernt! |

|||||||||

|

mk0403069

Hat sich gelöscht |

#12

erstellt: 18. Dez 2013, 12:27

|

||||||||

|

Hi Richi,

Und wo kommen dann die 5% Klirr bei 20Hz her...und nicht viel weniger als 5% bei 20kHz....wohlgemerkt bei 1W, nicht bei 25W. Genau, auch damals wurden die Datenblätter (sowohl der Röhren, als auch der daraus entstandenen Geräte) im Sinne des Absatzes schon schön gefärbt. Wenn ich dann sowas als Berechnungsgrundlage heranziehe, komme ich natürlich auf 0,1%Klirr bei den 25W...allerdings nur bei 1kHz. Über die 20% an den Frequenzenden breiten wir wohl lieber "den Mantel des Schweigens". Das ist nicht mal Jukebox-tauglich. Ein halbwegs brauchbarer Verstärker wurde daraus erst, als ich ihn auf Pseudo-Trioden-Schaltung umgebaut habe...Zwar nur noch 5W, aber die dann wenigstens in halbwegs brauchbarer Qualität...ich vermeide jetzt mal bewußt die Erwähnung des Klanges weil...

Gut, meinte klingen im Sinne möglichst unverfälschter Wiedergabe, nicht das Hinzufügen von Eigenklang. Und eine Wiedergabe klingt nun mal gut oder schlecht. Für einen Erbsenzähler ist natürlich "gut klingender Verstärker" nicht präzise genug formuliert.

Nett

Und aus Der sind wir ja zum Glück raus... Die Frage ist nur, wenn man sowas weiß, warum schlägt man solche Schaltungen vor und schreibt dann noch 0,1%Klirr bei 15W dran??? 5% Klirr bei 1W wäre richtiger gewesen...nur, wer mag dann sowas heute noch aufbauen?

Haben wir lang und breit diskutiert...Aufdicken wegen zu geringem DF gibt es bei meinen Lautsprechern erst unter DF 5. Deswegen habe ich ja genau solche. Zurück zur eigentlichen Frage...wie die Klirrbadewanne verhindern... Wenn Ich das von Dir geschriebene richtig interpretiere, muss ich an den Ausgangsübertragern "arbeiten", um das Problem in den Griff zu bekommen. Sprich höhere Induktivität (Bass) und geringere parasitäre Kapazität (Höhen)?

Falsch geraten...Ist, mal am Rande bemerkt, neben Software-Entwicklung, mein Broterwerb, schon seit etlichen Jahren  Allerdings mehr miniaturisiert, in SMD-Technik und hauptsächlich digital...Sind meißt 4 bis 8-lagige Leiterplatten, wogegen Röhrenschaltungen in ihrer Komplexität geradezu lächerlich sind. Allerdings haben diese auch ihre Tücken, die ich nun auch erst seit einem Jahr erlerne.

Naja, ich verlasse mich nun mal mehr auf das, was ich real aufgebaut und gemessen habe, als auf rein theoretische Betrachtungen. (siehe 0,1% Klirrangabe...theoretisch...)Auch wenn Du mir absprichst, dass ich simpelste Messungen an Verstärkern durchführen kann.

Genau, habe Dir mehr als einmal bewiesen, dass etwas genau so ist, wie ich behaupte. Einzige Ausflucht ist dann, zu behaupten, ich wisse nicht Was ich Wie messe. Sehr dünn.

Aber ich komme näher  , ist besser, als im Wissen der 60er steckengeblieben zu sein und nichts Anderes als die eigene Meinung zu akzeptieren. , ist besser, als im Wissen der 60er steckengeblieben zu sein und nichts Anderes als die eigene Meinung zu akzeptieren.Gruß, Matthias [Beitrag von mk0403069 am 18. Dez 2013, 12:30 bearbeitet] |

|||||||||

|

richi44

Hat sich gelöscht |

#13

erstellt: 18. Dez 2013, 12:58

|

||||||||

|

@ Matthias

Du schwadronierst hier an dem von Dir aufgebauten EL84-Verstärker herum, ich spreche von einem Ding mit EL34! Und weil Du diesen nicht aufgebaut hast (kannste auch nicht, weil man dazu einen speziellen Ausgangstrafo erst wickeln lassen muss!) kannst Du auch keine Messwerte dazu veröffentlichen. Dass der EL84 schlechtere Werte hat verwundert mich nicht, denn ich habe NIE entsprechende Daten veröffentlicht  Ich behaupte jetzt einfach mal, ich habe im letzten Beitrag Nachsicht walten lassen mit einem, der zwar glaubt...  Und ich habe redlich versucht, die Ursachen und die Auswirkungen in den entsprechenden Zusammenhang zu bringen und Dir zu erklären. Dass dies auf derart unfruchtbaren Boden fallen würde hätte ich aber nicht für möglich gehalten.  Du bist offensichtlich lernresistent, und damit ist jedes Wort an Dich verlorene Liebesmüh. Mir ist es wurscht, was Du in Zukunft schreibst, ich werde es ignorieren. Und ich bin ziemlich sicher, dass Dich die anderen User ebenfalls kennen gelernt haben und auf Deine Äusserungen nicht mehr reagieren. Gehab Dich wohl  |

|||||||||

|

mk0403069

Hat sich gelöscht |

#14

erstellt: 18. Dez 2013, 13:23

|

||||||||

Hast Recht :D, war nur zu faul nochmal nachzuschlagen...aber 2,5%/15W ist wohl auch komplett am Thema vorbei      Hier Hier

So hoffst Du...Beantrage doch besser eine Sperrung  [Beitrag von mk0403069 am 18. Dez 2013, 13:30 bearbeitet] |

|||||||||

|

richi44

Hat sich gelöscht |

#15

erstellt: 20. Dez 2013, 11:03

|

||||||||

|

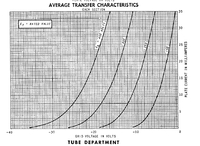

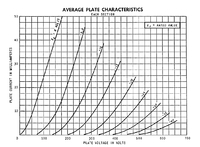

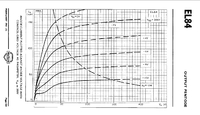

Beim Thema "Überalles-Gegenkopplung" geht es nicht nur, aber doch in grossem Masse um Röhrenschaltungen. Bei Transistoren ist man sichs gewohnt, dass es kaum ohne so eine Gegenkopplung geht, bei Röhren kann man durchaus ohne Gegenkopplung auskommen... Nun muss man aber bei Röhren einige Dinge beachten, über die noch kaum gesprochen wurde. Betrachten wir mal das Datenblatt einer EL84.  http://frank.pocnet.net/sheets/129/e/EL84.pdf http://frank.pocnet.net/sheets/129/e/EL84.pdf Wir sehen da verschiedene Angaben, etwa die Maximalwerte wie IK max. 65mA oder Pa max. 12W  Betrachten wir aber diese Kennlinien, so steht dies anscheinend im Widerspruch zu den Maximalwerten, denn wir haben Anodenströme von 150mA aufgezeichnet und Anoden-Verlustleistungen weit über den maximalen 12W. Und wenn wir das Datenblatt weiter anschauen, so gibt es Klirrangaben, die in der Praxis nicht zu erreichen sind. Dies alles hat seinen Grund: Nehmen wir nochmals den Anodenstrom, so kann man diesen als reinen Gleichstrom messen, nur überlastet man dann die Röhre. Man kann aber auch mit entsprechenden Geräten die Röhre im Impulsbetrieb messen, also jeweils nur ganz kurzzeitig belastet, und das übersteht sie problemlos, wenn die Messzeiten kurz genug und die Erholungszeiten lang genug sind. In der gezeigten Kennlinienschar ist der Anodenstrom in Abhängigkeit der Anodenspannung bei jeweils fester Gitterspannung aufgetragen. Eine andere Kennlinie ist der Anodenstrom in Abhängigkeit des Steuergitters bei konstanter Anodenspannung. In der Praxis haben wir zwar eine relativ stabile Betriebsspannung, aber die eigentliche Anodenspannung ist stromabhängig und der Strom ist abhängig von der Steuergitter-Spannung. Also hat die gezeigte Kennlinienschar am ehesten etwas mit der Praxis zu tun, wenn wir da die Arbeitsgerade einzeichnen. Die Kennlinie mit konstanter Anodenspannung hat praktisch kaum Bedeutung. Nehmen wir die obige Kennlinienschar und zeichnen da die Arbeitsgerade ein, so können wir sehen, dass sich der Strom und damit die Anodenspannung nicht linear mit der Ansteuerung verändert. Wir können diese Unlinearität separat messen oder aus der Kennlinienschar heraus lesen. Nun sieht man aber, dass teils diese Kennlinien kaum mehr als Handskizzen sind und ein vernünftiges "Ablesen" gleichbedeutend einem "Handlesen" ist. Man bekommt da bestenfalls Anhaltspunkte. Aber auf diesen basiert ja eigentlich die Beurteilung einer Röhre, ob sie für eine bestimmte Schaltung geeignet ist... Neben dieser Ungenauigkeit gibt es aber einen weiteren Punkt: Ich habe gesagt, dass wir die Arbeitsgerade einzeichnen. Ob diese in der Praxis gerade oder krumm ist, bleibt eine offene Frage. Und an einer krummen Arbeitskennlinie kann der Klirr der Röhre kompensiert werden, er kann aber auch deutlich verschlechtert werden. Was letztlich zutrifft ist aus dem Datenblatt nicht ersichtlich. Und es gibt noch einen Punkt: Man kann die Röhre bis in positive Spannungen am Steuergitter aussteuern. Dann fliesst ein Gitterstrom, der von der Treiberschaltung aufgebracht werden muss. Ist sie dazu in der Lage, ist es ja gut. Ist sie aber zu hochohmig, so führt dies zu Verzerrungen. Im Datenblatt wird aber nicht eine Treiberröhre vor die beiden EL84 geschnallt, sondern die Ansteuerung geschieht mit einem Tongenerator mit symmetrischem Ausgang und einem Ri von unter 1 Ohm! Und es gibt bei dieser Anordnung bei der Messung KEINEN Ausgangstrafo, sondern einen rein ohmschen Arbeitswiderstand. Warum habe ich das von der "Überlastung" und der Impulsmessung erwähnt? Dies darum, weil ich eine EL84 problemlos mit Frequenzen von einigen MHz betreiben kann und nicht nur bis 20kHz. Und ich kann sie genau so gut für Gleichstrom einsetzen. Der Röhre und der Messung ist das egal. Das bedeutet, dass es keine Datenänderungen gibt, ob ich die Messung bei 1Hz 10Hz, 1kHz oder 100kHz durchführe. Und genau darum sind keine Frequenzen zum Klirr hinzu erwähnt. Nehmen wir eine konkrete Schaltung, so haben wir eine nicht ideale Ansteuerung, die Treiberröhre klirrt. Und wir haben eine nicht ideale Arbeitsgerade, diese klirrt und ist frequenzabhängig. Und der Klirr dieser "Geraden" ist ebenfalls frequenzabhängig. Das bedeutet, dass wir die Daten der Tabelle kaum bis nicht erreichen werden. Und wenn wir in der Praxis einen Klirr bekommen, der frequenzabhängig ist, so ist dies nicht eine Folge der Endröhre, sondern der ganzen Schaltung. Und wenn ich mal bei der EL84 bleibe und bei 17W einen Klirr von 4% prognostiziert bekomme, so kann ich mich fragen, wie der letztliche Klirr in der kompletten Schaltung aussehen wird. Sobald wir den letzten Rest an Leistung herauskitzeln, werden wir Klirr aus der Treiberstufe bekommen! Und wenn wir einen Ausgangstrafo mit zu geringer Primär-Induktivität haben oder mit Kapazitäten oder Klirr als Folge der Sättigung, so nimmt der Klirr nur zu. Und wie bereits berichtet lassen sich solche Unzulänglichkeiten durch Gegenkopplungen nicht wirklich beheben. Machbar ist, die Leistung zu reduzieren, also nur von 12W statt 17W zu sprechen. Und man kann z.B. Ultralinearschaltungen anwenden, welche ja auch nichts anderes als eine Gegenkopplung sind. Und noch ein persönliches Wort: Diese Ausführungen entstammen NICHT meiner persönlichen Ansicht, sondern sind belegt. Es geht also nicht um Meinungen, sondern um Fakten und das ist ein grosser Unterschied! Und noch etwas: Wenn wir z.B. mit den Daten der EL84 unzufrieden sind und sie nicht einsetzen wollen, dann können wir auf andere Schaltungen mit anderen Röhren ausweichen, brauchen dann aber auch das entsprechende Schaltungs-Konzept. Wenn ich die EL34 bei Mullard anschaue, so ist da ein Klirr von 0.4% bei 25W angegeben, ohne Gegenkopplung, aber mit UL. Verfeinere ich diese Schaltung, setze entsprechende Gegenkopplungen ein und verwende hochwertige Ausgangstrafos, so kann ich den Klirr ohne Schwierigkeiten um mehr als Faktor 10 verringern. Der Sinn dieser Zeilen ist, dass User die Zusammenhänge sehen (lernen) und nicht einfach das glauben (auch nicht meine Aussagen) was geschrieben steht. Wenn man die Zusammenhänge kennt und sieht, kann man abschätzen, was sein kann und was nicht. Ein frequenzabhängiger Klirr ist sicher nicht das Problem der Endröhre, kann aber ein Problem der Treiberröhre sein. Mit höchster Wahrscheinlichkeit hat es aber mit dem Ausgangstrafo zu tun, denn dieser ist das frequenzbestimmende Glied im Gerät. |

|||||||||

|

mk0403069

Hat sich gelöscht |

#16

erstellt: 21. Dez 2013, 04:22

|

||||||||

|

Hallo, Auch wenn Du, Richi, mich schon verabschiedet hast, trotzdem ein paar Anmerkungen meinerseits:

Das kann ich nur bestätigen.

Das passt schon nicht mehr, könnte aber bei höherer Aussteuerung durchaus zutreffen...Bei geringer oder moderater Aussteuerung muss man schon richtig "Murks" gebaut haben, damit da irgendwas "vor sich hin klirrt".

Stimmt leider auch nur bedingt. Habe immer überdimensioniert und an den AÜ niemals gespart...diese Aussage trifft sicher auf "auf Kante genähte" AÜ zu, ist aber nicht allgemeingültig. Nicht immer hat der AÜ Schuld! Das Problem beginnt eigentlich schon vor der ersten Verstärkerstufe....zumindest das des erhöhten Klirrs im Hochtonbereich. Hatte in den letzten paar Tagen Zeit, mich mal intensiv damit zu befassen....Dabei trat Erstaunliches hervor...z.B., dass schon ein Spannungsteiler, bestehend aus nur zwei Widerständen, Klirr ab 5kHz erzeugt...hätte ich so nicht vermutet...Ist aber so. Abgeleitet aus dieser Tatsache habe ich jetzt auch die "Klirrbadewanne", ob mit oder ohne ÜAGK "im Griff". Sie wird zunehmend "gerader", selbst unter Einbeziehung des AÜ. Wenn ich fertig bin, gibt es auch wieder Bilder von meinen Messgeräten  Bis dahin, Gruß, Matthias |

|||||||||

|

richi44

Hat sich gelöscht |

#17

erstellt: 21. Dez 2013, 10:14

|

||||||||

Daraus liesse sich doch ein eigener Thread aufmachen, denn diese Aussage ist absolut neu in der Welt der Elektronik!! Oder es wäre ein Beitrag für die "Sendung mit der Maus" (...ist aber so!). Ich bin mal auf die Erklärung gespannt, wie das zugehen soll! Und wenn wir Glück haben liest das z.B. Scope mit und kann uns dann aufklären... Bis dahin gehe ich aber davon aus, dass da irgend etwas bei der Messung geschehen ist, das diese unbrauchbar werden liess. Jedenfalls hat es nichts mit dem eigentlichen Thema zu tun und ist daher nicht von Belang (es sei denn, der klirrende Spannungsteiler würde so nachgewiesen  ) ) |

|||||||||

|

pelowski

Hat sich gelöscht |

#18

erstellt: 21. Dez 2013, 12:22

|

||||||||

Hallo, wenn das bei dir so ist, dann kann ich nur konstatieren, dass deine ganzen bisherigen "Messungen" für den Allerwertesten sind.  Nichts für ungut - ist aber so.  Grüße - Manfred editiert: Rechtschreibung [Beitrag von pelowski am 21. Dez 2013, 15:24 bearbeitet] |

|||||||||

|

mk0403069

Hat sich gelöscht |

#19

erstellt: 21. Dez 2013, 14:06

|

||||||||

|

Hallo, Irgendwie habe ich mich da falsch ausgedrückt  Gemeint ist natürlich nicht, dass die beiden Widerstände als Spannungsteiler ALLEIN schon Klirr erzeugen. Das wäre grober Unfug. Ich meinte mehr den Zusammenhang aus Pegelabfall (mit zunehmender Frequenz) und der daraus folgenden "Nachregelung" der ÜAGK, die dann zur Klirrerhöhung führt. Mir war in diesem Zusammenhang neu, dass es überhaupt einen frequenzabhängigen Pegelabfall an einem simplen Spannungsteiler gibt. Gruß, Matthias |

|||||||||

|

pelowski

Hat sich gelöscht |

#20

erstellt: 21. Dez 2013, 15:27

|

||||||||

Das kann man so nicht generell sagen. Es kommt auf die Quell-u.Lastimpedanz an. Grüße - Manfred |

|||||||||

|

richi44

Hat sich gelöscht |

#21

erstellt: 21. Dez 2013, 16:00

|

||||||||

|

Und was kommt als Nächstes?  In Beitrag 16 steht:

Es ist also nicht der Spannungsteiler, der den Effekt hervorruft, obwohl dies in Beitrag 16 behauptet wurde.  Es ist aber eine Frequenzabhängigkeit des Klirrs als Folge der Frequenzabhängigkeit des Teilers, der nur aus zwei Widerständen besteht, so zu lesen in Beitrag 19.  Nachregelung gibt es bei einer Regelschaltung, nicht aber bei einer Gegenkopplung.  Wenn ich das Problem hätte, würde ich den Generatorausgang anschauen und messen, wie sich Pegel und Klirr da verhalten, wenn das Testobjekt inkl. Spannungsteiler angesteuert wird.  Einmal mehr: Wenn Ungereimtheiten entstehen wird immer zuerst abgeklärt, wo diese herkommen und wie und warum sie entstehen. Die angeführten, abenteuerlichen Erklärungsversuche würde ich brav für mich behalten, denn sie sind nicht Ausdruck von Fachkompetenz!  Aber nicht verzagen, einfach weiter unbegründete Behauptungen in die Welt setzen, diese hat ja nur darauf gewartet...  |

|||||||||

|

mk0403069

Hat sich gelöscht |

#22

erstellt: 21. Dez 2013, 19:09

|

||||||||

|

Hi Richi,

Warum steht wohl meine "Nachregelung" in Anführungsstrichen? Übrigens waren das Deine Worte weiter oben:

Sinngemäß ist das wohl genau das Gleiche.

Wenn ich den Ausgang des Generators mit dem Eingang verbinde (also Loop), messe ich zwischen 20Hz und 20kHz genau den Pegel, der am Generator eingestellt ist (also z.B. 0dB). Die Phase liegt auch immer bei 0Grad. Jetzt mit Spannungsteiler, bestehend aus z.B. 2 x 33kOhm Generator: 0dB 20H >>> 500Hz, Pegel gleichmäßig bei -7,25dB, Phase bei 0Grad 500Hz >>> 20kHz, Pegel abfallend auf -8,21dB, Phase abfallend von 0Grad auf -19Grad Also ein Pegelabfall von fast 1dB und eine Phasendrehung von fast 20 Grad. Ich glaube auch nicht, dass es am Messgerät liegt, oder irgendwelche Messfehler gemacht wurden. Z.B. ergibt die Messung an einem kapazitiven Spannungsteiler mit zwei 2µF Wima folgendes Bild: Generator: 0dB 20Hz >>> 40Hz, Pegel von -6,25dB steil auf -5,95dB steigend, Phase von 2Grad auf 0Grad fallend. 40Hz >>> 20kHz, Pegel gleichbleibend bei 5,95dB, Pase bis 5kHz gleichbleibend bei 0Grad dann abfallend auf bis -2Grad bei 20kHz Generatorimpedanz dabei immer 10Ohm, Eingangsimpedanz immer 100kOhm. Ich denke also, dass es genau daran liegt:

Und der Generator hat nun mal keine 0Ohm...eine übliche Signalquelle wie ein CD-Player ja auch nicht. Und die Eingangsimpedanz des Messgerätes ist nun mal nicht unendlich groß, sondern liegt bei 100kOhm...was auch die Eingangsimpedanz eines Röhrenverstärkers sein könnte. Daraus habe ich abgeleitet, dass ich keinen Widerstand (außer es fliesst wirklich nur Gleichspannung) als reinen ohmschen Widerstand R betrachten kann, sondern als einen Wechselstromwiderstand betrachten muss, also als Impedanz Z (so spricht auch  Wikipedia)...die dann nämlich auch frequenzabhängig ist. Und innerhalb der Verstärkerschaltung gibt es mengenweise davon...was wiederum die Gegenkoppelung beeinflusst... Wikipedia)...die dann nämlich auch frequenzabhängig ist. Und innerhalb der Verstärkerschaltung gibt es mengenweise davon...was wiederum die Gegenkoppelung beeinflusst...Übrigens sagt Wikipedia auch unter  Einflusseffekte Folgendes: Einflusseffekte Folgendes:

Sicher ist das Alles auch wieder nur Unsinn. Ich habe mich aber mittlerweile daran gewöhnt, dass Du mir auch dann widersprichst, wenn ich Dir sogar Recht gebe. Scheint schon eine Prinzipfrage zu sein.  Gruß, Matthias |

|||||||||

|

richi44

Hat sich gelöscht |

#23

erstellt: 22. Dez 2013, 11:00

|

||||||||

|

Mal angenommen, Du hast den Verstärker genau nach Schaltbild aufgebaut, dann haben wir am Verstärker-Eingang die wirksame Miller-Kapazität. Diese ist V (ECC83, erste Stufe) mal Cag, macht rund 71pF. Hinzu kommen alle Verdrahtungs-Kapazitäten, sodass wir auf eine effektive Eingangskapazität von rund 100pF kommen. Mein erstes Problem ist, dass diese Kapazität nichts mit der Gegenkopplung zu tun hat. Damit diskutieren wir hier am falschen Ort. Und Problem Nummer zwei ist der Spannungsteiler aus zwei mal 33k. Da bekommen wir allein schon daraus einen Tiefpass mit etwa dem zu erwartenden Verlauf von rund -0.5dB bei 20kHz und entsprechend einer Phasendrehung von gut 19°. Drittens hat zwar ein CDP nicht eine Ausgangsimpedanz von 0 Ohm, aber sie sollte auf jeden Fall unter 600 Ohm sein. Damit ist klar, dass wir uns Fehler aus dem zu hochohmigen Teiler einhandeln. Ich habe aber soeben noch einen Fehler in meinem Schaltbild entdeckt. Da sind die Katodenwiderstände der Endröhren mit unterschiedlichen Werten angeschrieben, nämlich einmal mit 327 Ohm und einmal mit 270 Ohm. Richtig ist 2 mal 270 Ohm! Das würde auch den Angaben in den Datenblättern entsprechen. Ich bitte dafür um Entschuldigung. Und diese Unsymmetrie könnte durchaus Ursache für einen erhöhten Klirr sein! Und wenn wir im Grunde schon wieder Off Topic sind, kann ich noch folgendes nachreichen:  http://frank.pocnet.net/sheets/129/e/EL84.pdf Seite D2. Da findet man die Daten für die EL84 als Triode. Natürlich sieht man oftmals Schaltungen, bei welchen einfach die Schirmgitter "umgehängt" werden. Das ist aber im Grunde eine falsche Vorgehensweise, denn es müsste auch die Gittervorspannung (also Rk) und der Raa des Ausgangstrafos angepasst werden. Die mögliche Fehlanpassung kann u.U. bei geringer Leistung zu besseren Klirrwerten im Triodenbetrieb führen. http://frank.pocnet.net/sheets/129/e/EL84.pdf Seite D2. Da findet man die Daten für die EL84 als Triode. Natürlich sieht man oftmals Schaltungen, bei welchen einfach die Schirmgitter "umgehängt" werden. Das ist aber im Grunde eine falsche Vorgehensweise, denn es müsste auch die Gittervorspannung (also Rk) und der Raa des Ausgangstrafos angepasst werden. Die mögliche Fehlanpassung kann u.U. bei geringer Leistung zu besseren Klirrwerten im Triodenbetrieb führen.Sicher ist im Moment, dass weder der Frequenzgang noch die Phase etwas mit der Gegenkopplung zu tun haben, sondern vermutlich auf das Konto der Eingangskapazität in Verbindung mit dem Spannungsteiler gehen. Denkbar ist, dass mein Schreibfehler am Endröhren-Rk zum erhöhten Klirr (im Pentodenbetrieb) geführt hat. Und genau so denkbar ist, dass durch diese Fehlanpassung im Triodenbetrieb (bei nur 1W) ein geringerer Klirr entsteht, dass aber höhere Leistungen nicht möglich sind. Ich sehe aber bei all diesen Vorkommnissen keinen Zusammenhang mit der Gegenkopplung und NUR DARUM GEHT ES HIER! |

|||||||||

|

mk0403069

Hat sich gelöscht |

#24

erstellt: 22. Dez 2013, 14:34

|

||||||||

|

Moin Richi, Das Ganze um den EL84 hat nicht wirklich was mit diesem Thread zu tun. Nur ganz nebenbei, Ich hatte sowieso die Rk mit Potis ersetzt und auf minimalen Klirr eingeregelt. Auch beim Umbau auf Triode...den Raa kann man ja leider nicht so fix ändern...(Gleichwohl liefert der Verstärker jetzt bis 4W ein ganz ordentliches Ergebnis. Mein Sohn hat ihn jetzt an Stelle des Dynavox VR70 in Betrieb und attestiert ihm einen besseren Klang, was vermutlich am höheren Dämpfungsfaktor liegt, da er "normale" Heco Standboxen betreibt.) Sehr richtig ist, dass die Sache mit dem gebildeten Tiefpass und dem Spannungsteiler nichts mit der Gegenkoppelung zu tun hat und sich somit nicht auswirken kann. Insgesamt liefert der EL84PP aber trotzdem einen wirklich absolut linearen Frequenzgang ab. Der Spannungsteiler aus den 2 x 33k ist ja auch nur als Beispiel zu verstehen...liegt aber bei einem Poti von 50k am Eingang nicht wirklich weit von der Realität entfernt. Aber das hat wiederum nichts mit Gegenkoppelung zu tun. Es ging mir aber auch nur um ein Beispiel, aus dem ich herleiten wollte, dass auch ein Widerstand nicht wie (von mir) bis jetzt angenommen eine "statische" Größe ist, sondern im analogen Audio-Bereich durchaus als (frequenzabhängige) Impedanz interpretiert werden muss (denn er werkelt ja nicht allein ohne Umfeld dahin...da gibt es immer irgendwelche parasitären Kapazitäten oder Induktivitäten und Impedanzen von "benachbarten" Bauelementen). Und dann werden plötzlich die Zusammenhänge klar...z.B. wo der höhere Klirr im Hochtonbereich her kommt, und warum dieser (u.U.) mit Gegenkoppelung noch höher ausfällt ...oder wo evtl. Phasenfehler entstehen etc. Mit diesem Ansatz ist es mir nun auch gelungen, die "Klirrbadewanne" mehr und mehr in eine "flache Klirrschale" zu optimieren...Und jetzt ist auch der Klirranstieg im Hochtonbereich bei Zuschaltung der Gegenkoppelung weg oder wesentlich geringer (Habe mir einen SET zu diesem Zwecke mit einer zuschaltbaren ÜAGK umgebaut.)...gegen Klirr im Bass war die ÜAGK schon immer sehr wirksam. Und damit ist es doch irgendwie wieder ein Gegenkoppelungsthema.. Schönen Sonntag, Matthias |

|||||||||

|

richi44

Hat sich gelöscht |

#25

erstellt: 28. Dez 2013, 17:07

|

||||||||

|