| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Magnat Amplifier Ausgangssignal zu schwach [gelöst... | |

|

|

||||

Magnat Amplifier Ausgangssignal zu schwach [gelöst]+A -A |

||||

| Autor |

| |||

|

Hammerhaivieh

Ist häufiger hier |

#1

erstellt: 26. Jan 2024, 17:57

|

|||

|

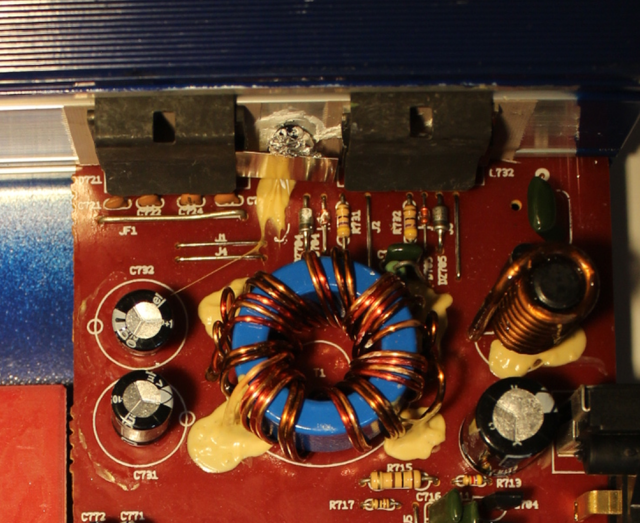

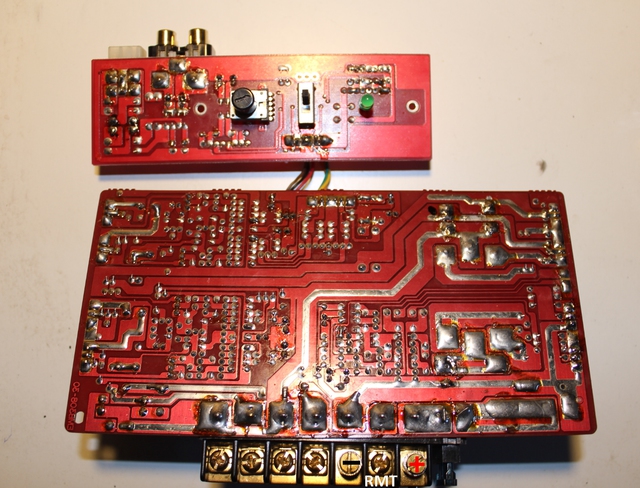

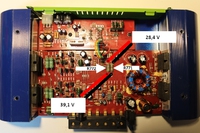

Hallo, zusammen, sind jemandem potentielle Fehlerquellen bei einer Endstufe bekannt, die ein viel zu schwaches Ausgangssignal liefert? Es ist eine Magnat ReBel 200. Leider gibt es das Service Manual nicht mehr und ich konnte im Netz nichts zu dem Teil finden. Grundsätzlich funktioniert alles, nur kommt das Signal eben sehr leise heraus. Auf "normaler" Lautstärker fast nicht hörbar. Die Lautsprecher sind definitiv in Ordnung, Alle Elkos sind neu. Außer einer mit 4,7 µF, der muss noch gewechselt werden (siehe schwarzes Punkt auf "Deckel"). Könnten es vielleicht die Transistoren sein, die am Gehäuse anliegen? Anbei ein paar Aufnahmen. Nicht wundern: Die Vorrichtung zum Andrücken des Bauteils zwischen den beiden Transistoren, die am Gehäuse anliegen, wurde nachträglich angebracht, dazwischen klemmt ein Stück Alufolie, damit die Wärme vom Transistor nicht direkt weitergegeben wird. Ursprünglich wurde das Bauteil von irgendeiner sehr pastösen weißen Paste am Gehäuse festgehalten. ![IMG_0006[1]](http://bilder.hifi-forum.de/small/994049/img00061_1235463.jpg) ![IMG_0007[2]](http://bilder.hifi-forum.de/medium/994049/img00072_1235468.jpg) ![IMG_0008[1]](http://bilder.hifi-forum.de/small/994049/img00081_1235465.jpg) ![IMG_0009[1]](http://bilder.hifi-forum.de/small/994049/img00091_1235466.jpg) ![IMG_0010[1]](http://bilder.hifi-forum.de/small/994049/img00101_1235467.jpg)

[Beitrag von Hammerhaivieh am 26. Jan 2024, 20:53 bearbeitet] |

||||

|

CarlM.

Inventar |

#2

erstellt: 26. Jan 2024, 19:19

|

|||

|

Die Schaltung ist ja sehr übersichtlich. Ich würde zwei alternative Strategien haben ... a.) Nutzung eines Signalverfolgers und ... b.) Messung der Spannungen an den Transistoren. Dabei erfährt man zum einen, ob die Spannungen an den Kollektoren der Endstufen Sinn machen und zum anderen sieht man, ob zwischen Emitter und Basis jeweils ca. 600mV Differenz messbar sind. Das funktioniert jeweils auch ohne Schaltplan. Trotzdem gehe ich davon aus, dass es sehr ähnliche Modelle git, zu denen SM verfügbar sind. p.s Wenn beide Kanäle betroffen sind würde ich den Fokus auf das Netzteil legen. Da fällt das IC KA555 auf, welchen vermutlich bei der Spannungswandlung eine Rolle spielt. p.s. Ist doch eigentlich eher eine Car-Hifi-Angelegenheit und nicht unbedingt "Klassiker" ... [Beitrag von CarlM. am 26. Jan 2024, 19:22 bearbeitet] |

||||

|

|

||||

|

Rabia_sorda

Inventar |

#3

erstellt: 26. Jan 2024, 20:39

|

|||

Hi Carl, Die Magnat ist schon alt und daher doch ein Klassiker. Aber damit würde ich definitiv nicht in die Reparaturecke des Car-Hifi Forums gehen. Entschuldigung, aber dort sind hauptsächlich nur "Selbstdarsteller" und "Wichtigtuer" vertreten und die kümmern sich einen Shice um defekte Gerätschaften. Somit ist das hier absolut richtig.  Bei Car-Hifi Endstufen sind "eigentlich" immer nur 2 Defekte anzutreffen: 1. Endstufen-/Treiber-Transistoren defekt 2. Netzteil/Spannungsversorgung defekt 3. Beides zugleich

Welcher technische Hintergrund verbirgt sich dabei? [Beitrag von Rabia_sorda am 26. Jan 2024, 20:58 bearbeitet] |

||||

|

y0r

Stammgast |

#4

erstellt: 26. Jan 2024, 20:41

|

|||

|

Soll die Wärme nicht in jedem Fall vom Transistor weggeleitet werden? Die klebrige Masse wird Wärmeleitpaste gewesen sein. |

||||

|

Rabia_sorda

Inventar |

#5

erstellt: 26. Jan 2024, 20:54

|

|||

...oder auch herangeführt, wenn es sich dabei um einen Temperaturfühler einer Schutzschaltung handeln sollte - was ich vermute, denn ein Treibertransistor wäre ansonsten auch an dem anderen Kühlkörper vertreten und Treibertransistoren finden sich sonst noch reichlich auf der linken Hälfte der Platine. |

||||

|

oldiefan1

Inventar |

#6

erstellt: 26. Jan 2024, 21:00

|

|||

|

Der Transistor (es kann auch eine Diode im gleichen Gehäuse sein) steuert vermutlich den Ruhestrom (Temperaturkompensation). Es soll möglichst gute wärmeleitende Verbindung zum Kühlköper geben. Deshalb war Anpappen mit Silikonpaste schon ganz richtig so. Wie es jetzt ist, ist es nicht gut, erklärt aber den Fehler nicht. Da ist was anderes defekt. [Beitrag von oldiefan1 am 26. Jan 2024, 21:11 bearbeitet] |

||||

|

Rabia_sorda

Inventar |

#7

erstellt: 26. Jan 2024, 21:08

|

|||

Oder so, jau! Die Erwägung habe ich verpennt. Aber hast du den Schaltplan und weißt es genau? Wenn es ein echter Transistor ist, dann liegst du damit wohl richtig. Ich traf in Auto-Endstufen auch oft Transistor-ähnliche Temperaturfühler an, die man erst durch zwei Beinchen erkennen konnte.

Wollte ich auch noch geschrieben haben, dennoch vergessen. |

||||

|

Hammerhaivieh

Ist häufiger hier |

#8

erstellt: 26. Jan 2024, 21:15

|

|||

|

@Rabia soda: Der technische Hintergrund der Andrückvorrichtung ist einfach, damit das Bauteil (was auch immer es ist) garantiert fest ans Gehäuse gedrückt wird (beim Ausbau hat es einiges der Paste weggewischt, sodass ein Spalt zwischen Bauteil und Gehäuse entstand, der mangels neuer Paste nicht gefüllt werden konnte). @y0r: Die Wärme wird ja ans Gehäuse abgeleitet. Es wurde ein Metallplättchen eingefügt, dass im Kontakt mit der Transistoroberfläche ist, dessen Wärme nicht an das Bauteil übertragen werden soll. Das soll der Alufolienpuffer verhindern. Man sollte das ganze natürlich bald entfernen und durch neue Paste ersetzen. Ist nur eine vorrübergehende Lösung. Ich messe als nächstes die Transistoren. Falls die in Ordnung sein sollten würdet ihr als nächsten Schritt den IC KA555 austauschen? Könnte man den auch mit dem Multimeter auf Funktionsfähigkeit prüfen? |

||||

|

oldiefan1

Inventar |

#9

erstellt: 26. Jan 2024, 21:15

|

|||

|

...deshalb hatte ich noch nachträglich editiert: ...oder Diode und "vermutlich". Entscheidend ist die Temperaturabhängigkeit der Vorwärtsspannung des Si-Halbleiterübergangs. Den Temperaturgang kann man mit einem Transistor oder einer Diode realisieren. Es gibt Dioden im Transistorgehäuse. Man erkennt sie daran, dass es nur zwei Beine statt drei gibt. Der TE hat das Prinzip nicht ganz verstanden. Es soll eben nicht vom Bauteil Wärme abgeführt werden, sondern im Gegenteil, das Bauteil soll sich möglichst schnell auf die gleiche Temperatur aufheizen wie der Kühlkörper. Also Beheizung des Bauteils. Deshalb muss die weiße Wärmeleitpaste den Zwischenraum zur Kühlkörperoberfläche voll ausfüllen und das Bauteil muss selbst direkt so gut wie nur möglich am Kühlkörper anliegen - ohne anderen Murks dazwischen, der die Wärmeleitung noch weiter herabsetzt. Das hier, wie das verändert wurde (Abstandshalter zu Kühlkörper und Kühlblech zur Kühlung des Temperatursensors), ist eine Bastelei, die die Funktion der Ruhestromkompensation ausser Betrieb setzt. Leistungshalbleiterdefekt durch thermal runaway vorprogrammiert.  https://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/0701291.htm https://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/0701291.htm [Beitrag von oldiefan1 am 26. Jan 2024, 21:49 bearbeitet] |

||||

|

Rabia_sorda

Inventar |

#10

erstellt: 26. Jan 2024, 21:25

|

|||

Null Problemo. Hatte deinen Edit auch erst jetzt sehen können. |

||||

|

Hammerhaivieh

Ist häufiger hier |

#11

erstellt: 27. Jan 2024, 01:23

|

|||

|

@oldiefan1: Dass die Transistoren sich bei Betrieb erwärmen war natürlich nur eine Mutmaßung; offenbar nicht ganz zutreffend. Danke daher für die Infos. Das Bauteil wird mit der Andrückvorrichtung übrigens besser als vorher an das Gehäuse gedrückt. Zwischen Gehäuse und Bauteil befindet sich kein Murks, sondern Anpressdruck. Dieser entsteht durch ein Metallplättchen, dass zwischen dem danebenliegenden Transistor und dessen Andrückklemme steckt. Leider ist die Fotoqualität, auch wenn man beim Upload "groß" auswählt, nicht ausreichend, um das entsprechend erkennen zu können. Das ist aber, wie gesagt, nur dran, bis neue Wärmeleitpaste vorrätig ist. |

||||

|

oldiefan1

Inventar |

#12

erstellt: 27. Jan 2024, 01:27

|

|||

|

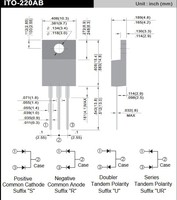

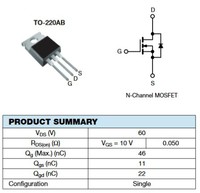

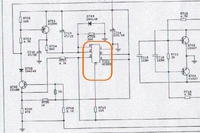

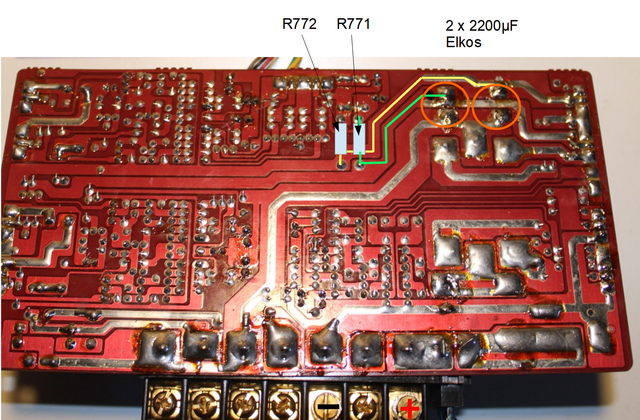

geändert: Schaltplan:  https://elektrotanya...pdf/download.html#dl https://elektrotanya...pdf/download.html#dl Die Leistungstransistoren der hier betrachteten Seite sind hier übrigens zwei MOSFETs (Q731 und Q732), die durchaus anfällig für thermal run away sein können, beides IRFZ34, und zum Netzteil gehören. Die sitzen rechts. Links davon, mit den vier kleinen Kerkos davor, ist ein Vollwege-Gleichrichter, bestehend aus zwei Leistungsdoppeldioden unter der Klemme am Kühlkörper. Offensichtlich wird die Gleichspannung, die von der Autobatterie kommt, höherfrequent (50-100 kHz ?) zerhackt (daran sind die beiden Mosfets und der NE555 als Oszillator beteiligt) und über den Trafo (das ist der große Ringkern) heraufgesetzt und danach vom Brückengleichrichter, bestehend aus zwei Leistungs-Doppeldioden in Transistorgehäusen, wieder in DC gewandelt (= Schaltnetzteil) und von C731 und C732 (jeweils 2200 µF / 35 V) geglättet. Die Drossel blockt die zerhackte Spannung vom Auto-Stromnetz ab. Die auf dem Foto erkennbaren C731 und C732 sehen mir allerdings zu klein aus, nicht wie 2200 µF / 35 V. Wurden da jetzt etwa nur 220 µF eingebaut? Ursprünglich waren dort große 2200 µF/35V (man sieht es noch), die da auch hinein müssen. Wenn die Zerhackung nicht mehr klappt, weil einer der beiden Mosfets defekt ist, gibt es keine Versorgungsspannung an den Endstufen mehr (oder zu kleine), was evtl. den Defekt verursachen könnte. Der Temperatur-Sensor-Halbleiter, der mitten zwischen Mosfet-Paar und Gleichrichterpaar mit Silikonpaste angepappt ist/gehört, muss lt. Schaltplan das mit TH Thermistor) bezeichnete Bauteil vom Netzteil sein, das den Strom über Q702 (an der Schaltautomatik / Schutzschaltung / NE555) temperaturabhängig regelt. Hier kann ein als Diode geschalteter Transistor oder eine Thermistordiode als TH eingebaut sein. das geht aus dem Schaltplan nicht hervor. Das verbaute Teil sieht nicht nach NTC oder PTC aus. Es darf jedenfalls nicht durch Alufolie oder Aluplättchen gekühlt werden, sondern muss voll und schnell die Temperatur des großen Kühlkörpers annehmen können. Also weg mit dem Murks von Aluplättchen, Alufolie, Alublech, was kühlen könnte, und stattdessen den TH sicher thermisch mit dem Kühlkörper koppeln / mit Silikon-Wärmeleitpaste anpappen. Ohne die Schaltung jetzt weiter analysiert zu haben, scheint es sich beim Thermosensor um eine Übertemperatur-Sicherung zu handeln, die mit dem NE555 verbandelt ist, also z.B. über PWM des NE555 die Versorgungsspannung senkt. Die vier Endtransistoren der Endstufen sitzen an der gegenüberliegenden Platinenseite (wo die vier großen 0,1 Ohm Emitterwiderstände zu sehen sind). Wenn alle beiden Kanäle still oder zu leise sind, tippe ich auf Netzteilfehler (einer der beiden IRFZ34) oder Fehler am NE555. Aber ohne Gewähr. C731 und C732 sind mit den richtigen Kapazitäten zu ersetzen. [Beitrag von oldiefan1 am 27. Jan 2024, 06:59 bearbeitet] |

||||

|

Hammerhaivieh

Ist häufiger hier |

#13

erstellt: 27. Jan 2024, 14:31

|

|||

|

Du hast richtig anhand der Größe erkannt, dass C731 und C732 keine 2200 µF waren. Sind schon ausgetauscht (das mit 2200 µF beschriftete Kästchen war mit ein paar 220 µF verunreinigt). Wegen dem Sensor: Mir war nicht bekannt, dass es sich um einen Temperaturfühler handelt. Dann geht es natürlich darum, dass Temperatur vermittelt und nicht abgezogen wird. Danke für die Info darüber und die weiteren fundierten Angaben. Die MOSFET-Transistoren IRFZ34 scheinen in Takt zu sein: Von Source (S) nach Drain (D) ist (im ausgebauten Zustand) eine Durchflussspannung von 0,4 V zu messen. Wen ich + an Gate (G) und - an S lege ist der Widerstand zwischen S und D gleich null. Es schalten also beide Transistoren wie sie sollen. Den IC KA555 (ist NE555 eine neuere Bezeichnung oder unterscheiden die sich irgendwie?) habe ich im eingebauten Zustand mal durchgemessen. Die Werte: Pin 1 – 2: 0,480 V Pin 1 – 3: 0,496 V Pin 1 – 4: 0,478 V Pin 1 – 5: 0,652 V Pin 1 – 6: 0,479 V Pin 1 – 7: 0,511 V Pin 1 – 8: 0,478 V  Ich schließe daraus, dass der IC funktioniert. Es ist aber wohl nicht auszuschließen, dass die Abweichung von Pin 1 – 5 auf einen Defekt hindeutet. Ein Referenz-IC wäre an der Stelle natürlich praktisch. Als Nächstes folgt ein erneuter Funktionstest mit den korrigierten C731 und C732. [Beitrag von Hammerhaivieh am 27. Jan 2024, 19:57 bearbeitet] |

||||

|

Rabia_sorda

Inventar |

#14

erstellt: 27. Jan 2024, 14:59

|

|||

Mit der Diodenprüfung oder wie? Das hätte dann ja keine Aussagekraft und du solltest besser unter Spannung und mit Hilfe des Schaltplanes Messungen durchführen. |

||||

|

Hammerhaivieh

Ist häufiger hier |

#15

erstellt: 27. Jan 2024, 15:34

|

|||

|

Ja, mit der Diodenprüfung. Meinst Du nicht, dass man bei relativ gleichen Werten darauf schließen kann, dass der IC funktioniert? Werte unter Spannung: Pin 1 – 2: 0,35 V Pin 1 – 3: 8,18 V Pin 1 – 4: 9,78 V Pin 1 – 5: 6,98 V Pin 1 – 6: 0,47 V Pin 1 – 7: 0,49 V Pin 1 – 8: 9,78 V  Laut Schaltplan sind Pin 5 und Pin 7 offenbar nicht belegt. Der Plan ist aber auch von einem "Rebel Shark Bandit". Das hier vorliegende Modell trägt nur die Bezeichnung "Rebel 200". [Beitrag von Hammerhaivieh am 27. Jan 2024, 17:23 bearbeitet] |

||||

|

Rabia_sorda

Inventar |

#16

erstellt: 27. Jan 2024, 16:44

|

|||

Definitiv nicht, denn dazu braucht es einen Prüfungsaufbau ..... den du ja eigentlich schon vor dir hast  Dazu müssen nun die Spannungen passen. Diese kann man aus dem Datasheet entnehmen. Ich bin gerade aber zu faul dazu. Und halte dich nicht so lange an dem IC auf und miss lieber andere Spannungspunkte in der Schaltung. Wie sieht es z.B. mit den Spannungshöhen nach dem Netzteil aus, denn da müssen geschätzt ja etwa +/- 30 VDC erzeugt werden... usw..

Das ist der Schaltplan von den 3 Endstufen Rebel, Shark und Bandit 200. Die haben kein Komma gesetzt. |

||||

|

Hammerhaivieh

Ist häufiger hier |

#17

erstellt: 27. Jan 2024, 22:41

|

|||

|

Dann werde ich mich mal dem Datasheet widmen. Ich frage mich bezüglich des IC's aber immer noch, wieso ihr eigentlich die Vermutung habt, dass der IC für den Defekt (viel zu leises Audio-Ausgangssignal) verantwortlich sein könnte. Ist der IC auf dieser Platine nicht alleinig dafür verantwortlich, dass der Amp verzögert einschaltet, sprich das berühmte "Plopp" verhindert wird? |

||||

|

CarlM.

Inventar |

#18

erstellt: 27. Jan 2024, 22:54

|

|||

Du solltest unsere Antworten lesen .... Zitat Oldiefan1 in #12 Offensichtlich wird die Gleichspannung, die von der Autobatterie kommt, höherfrequent (50-100 kHz ?) zerhackt (daran sind die beiden Mosfets und der NE555 als Oszillator beteiligt) und über den Trafo (das ist der große Ringkern) heraufgesetzt und danach vom Brückengleichrichter, bestehend aus zwei Leistungs-Doppeldioden in Transistorgehäusen, wieder in DC gewandelt (= Schaltnetzteil) und von C731 und C732 (jeweils 2200 µF / 35 V) geglättet. Die Drossel blockt die zerhackte Spannung vom Auto-Stromnetz ab. Zitat CarlM. in #2 Wenn beide Kanäle betroffen sind würde ich den Fokus auf das Netzteil legen. Da fällt das IC KA555 auf, welches vermutlich bei der Spannungswandlung eine Rolle spielt. [Beitrag von CarlM. am 27. Jan 2024, 22:57 bearbeitet] |

||||

|

oldiefan1

Inventar |

#19

erstellt: 28. Jan 2024, 02:27

|

|||

|

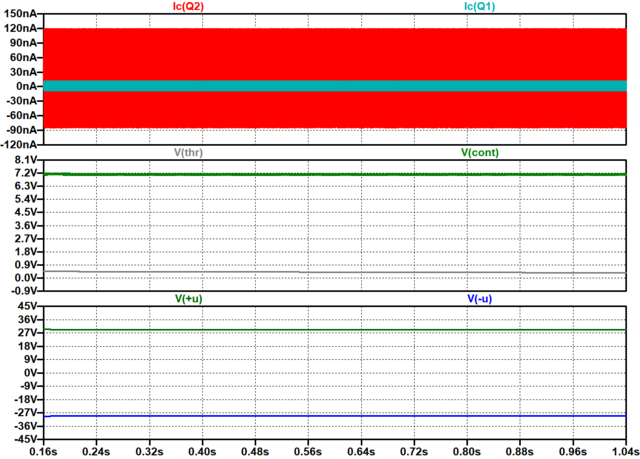

Die Spannungen an jeweils beiden Seiten von R731 und R732 (jeweils gegen Chassis-Masse) messen. Die beiden Widerstände liegen da, wie auf dem Tablett serviert! Da müssen jeweils auf der Seite mit der höheren Spannung zwischen ca. 24 V und 35 V zu messen sein. An beiden Widerständen gleicher Wert. Wenn die Spannungen korrekt da sind, arbeitet das Netzteil und der NE555 oszilliert korrekt. In dem Fall kann man sich den übrigen Fehlermöglichkeiten zuwenden. Dazu gehören: Schutzschaltungs-Peripherie am NE555 (KA555) und die Endstufen selbst. In der Simulation liegt ein Rechtecksignal mit ca. 19 Vss und f = 61 kHz am Ringkerntrafo primärseitig an. Der Ringkerntrafo setzt die Amplitude auf ca. das Doppelte herauf. Der NE555 liefert ca. 122 kHz mit ca. 350 mVss an seinem Ausgang PIN 3. Zwei der gemessenen DC-Spannungen am NE555 sind u.U. auffällig: Die Gleichspannungen am NE555 lt. Simulation und die am defekten Verstärker gemessenen Werte : PIN 1: 0 V (GND) PIN 2: 3 - 4,5 V (TRIG), gemessen: 0,4 V (auffällig) PIN 3: 9,8 V (OUT), gemessen: 8,2 V (fast ok) PIN 4: 10-12,3 V (RES,) gemessen: 10 V (ok) PIN 5: 6-7,6 V (CONT), gemessen: 7 V (ok) PIN 6: 3 - 4,5 V (THRS), gemessen: 0,5 V (auffällig) PIN 7: - PIN 8: 7,8-10,4 V (Vcc), gemessen: 9,8 V (ok) Von den am NE555 gemessenen Werten scheinen daneben: PIN 2 und PIN 6. Beide sind in der Schaltung miteinander verbunden und gehören zum Eingang TRIG und THRS. Das deutet darauf hin, dass in der Peripherie des NE555 ein Fehler vorliegen kann. Q701 ist zu überprüfen. Die DC-Spannung an PIN 2 und PIN 6 hängt allerdings auch stark vom unbekannten Temperatursensor TH ("Thermofühler") ab, an dem ja gebastelt wurde. Ob die gemessenen 0,4-0,5V daher wirklich auffällig sind, ist schwer zu sagen. Sie können auch vollkommen in Ordnung sein. Ich habe für TH eine Si-Diode (ein Diodenübergang) angenommen. Bei Temperaturänderung dieser Diode zwischen 27 °C und 50 °C, sinkt die Spannung an PIN 2 = PIN 6 um bis zu 4 V. Gruß Reinhard [Beitrag von oldiefan1 am 28. Jan 2024, 07:32 bearbeitet] |

||||

|

MosFetPapa

Stammgast |

#20

erstellt: 28. Jan 2024, 10:03

|

|||

|

Hi, sieht ja doch etwas verzettelt aus .... Der Schaltplan scheint auf jeden Fall weitestgehend zu passen. Am NE555 mit Messungen anzufangen ist mühselig, weil ein Endstufenfehler über R163/263 (10k) rückgekoppelt wird und den NE555 abregelt. Auch ein fehlerhafter "TM" regelt den NE555 ab. Als erstes ... - Leuchtet die grüne LED auf der oberseite kräftig bei Power on mit +12...14V an B+ und "Turn On" - Stromaufnahme dabei im Auge behalten. Wenn LED nur funzelt ... mal an der LED+RV(3k3) messen, Sollwert 30V Werden die nicht erreicht ... - Temperaturschutz (Silberfoliengebastel) testweise lahmlegen, dafür den "TM" oder besser noch D702 (1N4148) einseitig auslöten. kalt sollte der TM hochohmig sein ist der zu niederohmig wird der NE555 abgeregelt LED leuchtet jetzt kräftig? Nein... - dann Endtransistoren oder Emitterwiderstände auslöten Spätestens dann muß der NE555 wieder hochfahren. Nein... Fehler im Schaltnetzteil - dann gehts mit Messungen am NE555 weiter Viel Erfolg MosFetPapa |

||||

|

Hammerhaivieh

Ist häufiger hier |

#21

erstellt: 28. Jan 2024, 13:39

|

|||

|

@oldiefan1: Die Spannungswerte an den Widerständen R731 und R732 (gegen Chassis-Masse gemessen) schwankten bei den Messungen von 2,5 VDC bis 6,1 VDC. Bei der letzten Messung schienen sie stabil bei 4,7 VDC zu bleiben. Vor und nach dem Widerstand jeweils immer die gleichen Werte. @MosFetPapa: Die Leuchtdiode leuchtet stark. Vor dem Widerstand (3k3) liegen 28,5 VDC an und danach, also an der Leuchtdiode, 2,1 VDC. Das Foto vom Platinenlayout wurde vertikal gespiegelt.   [Beitrag von Hammerhaivieh am 28. Jan 2024, 19:04 bearbeitet] |

||||

|

MosFetPapa

Stammgast |

#22

erstellt: 28. Jan 2024, 14:37

|

|||

|

Ok, dann ist auf jeden Fall noch Leben im Schaltnetzteil. 28,5V reichen für die Eingangsplatine. Die sicherheitshalber auf Symmetrie gegen GND prüfen. Als nächstes die Railspannugen an den Ladeelkos (2200µF) prüfen. Da sollten symmetrisch so um die +/-25V...30V in etwa anliegen. Wenn die auch passen am besten an allen OPs direkt an den Pins (siehe Datenblatt) die Betriebsspannungen prüfen. Sollten rail to rail die 28,5V sein bzw, nach GND dann +/-14,25V Wenn die passen gehts mit Signalverfolgung weiter. |

||||

|

oldiefan1

Inventar |

#23

erstellt: 28. Jan 2024, 18:17

|

|||

Dreckfühler...ich meinte natürlich R771 und R772! Mein Fehler!

Beide Aufforderungen sind dann redundant! Wenn über der LED + 3,3k Vorwiderstand 28,5 V anliegen, stimmen notgedrungen ja auch die +/- 14,25 V an IC1, IC2 und IC5, die liegen ja an denselben Versorgungs-Leitungen wie die LED+3,3k Vorwiderstand. Auch die beiden Railspannungen stimmen dann. Über R771 und R772 fallen bis ca. 14-16 V ab, was einem OPAmp Gesamtstrom (aller drei OpAmps) von ca. 90 mA insgesamt entspricht. Nach Datenblatt zieht jeder Opamp max. ca. 28 mA (800 mW bei +/- 14 V), die LED vermutlich ca. 10-20 mA. Passt also in Summe. Also ist die Spannungsversorgung von Endstufe und Vorstufe einwandfrei. Wie MosFetPapa schrieb kannst Du zur Signalverfolgung übergehen. Einschliesslich Prüfung des Schalters SW1, der das Eingangssignal unterbricht, wenn Kontaktstörung (das wäre ein trivialer Fehler, der aber natürlich dazu führt, dass das Ausgangssignal viel zu leise ist), bzw. optional IC2 einschleift. Diesen Schalter immer nur bei ausgeschalteter Endstufe betätigen! [Beitrag von oldiefan1 am 28. Jan 2024, 21:43 bearbeitet] |

||||

|

Hammerhaivieh

Ist häufiger hier |

#24

erstellt: 28. Jan 2024, 20:00

|

|||

|

@oldiefan1: Ich habe mal noch, wie Du empfahlst, Q701 im ausgebauten Zustand via Diodenprüfung mit dem Multimeter gemessen. Dabei konnte ich nur an einem Fuß einen Wert feststellen (0,597 V). Dann müsste Q701 eigentlich defekt sein, oder? Er trägt die Aufschrift K 7G A 1266 Y Die Railspannung direkt an den beiden Elkos mit 2200µF liegt bei 19,6 VDC. An R771 und R772 schwankt die Spannung unregelmäßig zwischen 0 und 0,4 VDC hin und her. Gemessen mit Muiltimeter auf Gleichstrom , Masse jeweils gegen das Alu-Chassis. Müssten nicht eigentlich 14 bis 16 V anliegen? |

||||

|

oldiefan1

Inventar |

#25

erstellt: 28. Jan 2024, 20:09

|

|||

|

Die Spannung an R771 und R772 ist die Railspannung. Wenn Du an den 2200 µF Elkos +/- 19,6 V misst, musst Du dieselbe Spannung auch an R771 / R772 messen können, denn diese Widerstände sind direkt mit den Elkos verbunden (Schaltplan und Platine). Sie lassen sich aber - anders als an den Elkos - bequem von der Bestückungsseite aus messen; deshalb schrieb ich "wie auf dem Tablett serviert".  Deine Spannungsangaben müssen zuverlässig sein. das sind sie aber hier nicht. Richtig Messen ist das A und O. +/- 19,6 V Railspannung ist etwas schwachbrüstig, denn die Endstufe ist ja wohl mit 2 x 100 W/4 Ohm angegeben (200 W), oder? Dafür bräuchte es 20 Veff pro Kanal, also +/- 28 V Amplitude. Da kommt man aber mit gerade mal knapp 20 V DC Railspannung längst nicht hin, besonders nicht unter Last. Vielleicht hast Du auch hier nicht richtig gemessen oder Du hast irgendwo eine Lötzinnbrücke oder der NE555 regelt runter oder die Endstufe kann keine 2 x 100 W? Wie/was Du genau am Transistor 2SA1266 gemessen hast, schreibst Du nicht. Das müsstest Du genauer angeben. Wenn Du mit der Diodenprüffunktion einen Wert 0,6 V bekommst, ist das erstmal unauffällig. Einen zweiten Diodenübergang mit 0,6 V solltest Du zusätzlich noch messen können. Dann ist der Transistor vermutlich in Ordnung [Beitrag von oldiefan1 am 28. Jan 2024, 21:51 bearbeitet] |

||||

|

Hammerhaivieh

Ist häufiger hier |

#26

erstellt: 28. Jan 2024, 20:25

|

|||

|

Bei dem Transistor konnte ich mit der Diodenprüffunktion eben nur an Emitter oder Kollektor die 0,6 V messen. Ob es der Emitter oder Kollektor kann ich nicht sagen. Jedenfalls nur an einem und nicht an einem zweiten Fuß. |

||||

|

oldiefan1

Inventar |

#27

erstellt: 28. Jan 2024, 20:30

|

|||

|

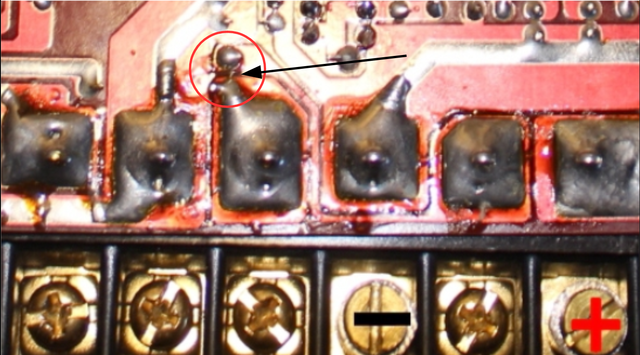

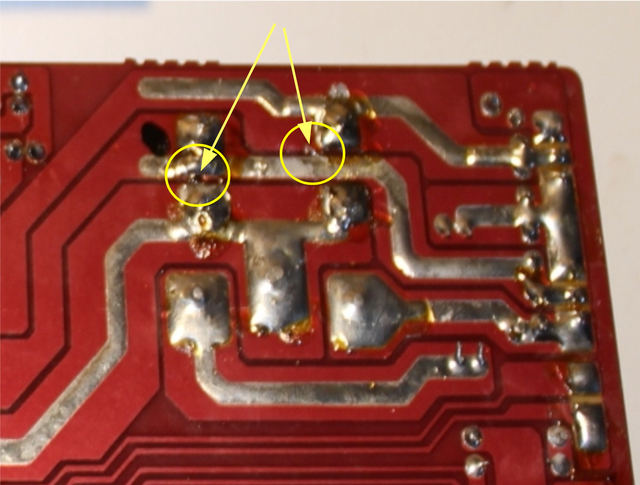

Gib mal alle Permutationen mit dem Diodentest genau an, das sind sechs Messungen am Transistor 2SA1266 (pnp), Pinfolge ECB (von vorne auf die flache Seite geschaut, von links nach rechts): 3 Pins x 2 Polaritäten. + an linkes Bein, - an mittleres Bein: 1 oder OL + an linkes Bein, - an rechtes Bein: 0,6 V + an mittleres Bein, - an rechtes Bein: 0,6 V + an mittleres Bein, - an linkes Bein: 1 oder OL + an rechtes Bein, - an linkes Bein: 1 oder OL + an rechtes Bein, - an mittleres Bein: 1 oder OL Du musst in den zwei genannten Fällen ca. 0,6-0,8 V finden. Zusätzlich Widerstandsmessung, Messbereich 20 kOhm: + an linkes Bein, - an mittleres Bein: 1 oder OL - an linkes Bein, + an mittleres Bein: 1 oder OL Und... sehe ich da eine Lötzinnbrücke?  Und da, sehe ich da etwa winzige Lötzinnbrücken?  Pingelig beim Löten arbeiten, Lötstellen hinterher immer reinigen (Wattestäbchen/Alkohol, Zahnbürste) und anschliessend unter einer Lupe kontrollieren! [Beitrag von oldiefan1 am 28. Jan 2024, 21:28 bearbeitet] |

||||

|

Hammerhaivieh

Ist häufiger hier |

#28

erstellt: 29. Jan 2024, 01:18

|

|||

|

Die 19,6 VDC an den Elkos habe ich direkt am Elko gemessen. Die 19,6 V sind nach wie vor der Fall. Wenn ich mit Masse am Elko C723 (2200 µF) bin und mit Plus an R771 gehe sind 33,7 V und auf der anderen Seite 39,1 V anliegend. Bei R772 sind es 5,4 V und 0,0 V. Das Alu-Chassis als Masse für die Messung von R771 und R772 zu verwenden funktioniert offenbar nicht. Den Transistor 2SA1266 habe ich nochmal nach Deiner Permutationsfolge (im ausgebauten Zustand) gemessen. Folgendes kam dabei heraus (Messergebnisse jeweils nach dem Pfeil): + an linkes Bein, - an mittleres Bein: 1 oder OL --> OL + an linkes Bein, - an rechtes Bein: 0,6 V --> OL + an mittleres Bein, - an rechtes Bein: 0,6 V --> OL + an mittleres Bein, - an linkes Bein: 1 oder OL --> 0,6 V + an rechtes Bein, - an linkes Bein: 1 oder OL --> 0,6 V + an rechtes Bein, - an mittleres Bein: 1 oder OL --> OL Zusätzlich Widerstandsmessung, Messbereich 20 kOhm: + an linkes Bein, - an mittleres Bein: 1 oder OL --> OL - an linkes Bein, + an mittleres Bein: 1 oder OL --> OL Danke für den Hinweis mit den Lötbrücken. An den von Dir markierten Stellen sind keine Brücken vorhanden. Habe sie dennoch nochmal mit Alkohol gereinigt und alle gelöteten Stellen überprüft. Dabei habe ich keine Brücken gefunden. [Beitrag von Hammerhaivieh am 29. Jan 2024, 02:08 bearbeitet] |

||||

|

CarlM.

Inventar |

#29

erstellt: 29. Jan 2024, 01:32

|

|||

|

Bei 6 Permutationen gibt es 4x OL und 2x 0,6V. Das ist okay. Da scheint mir eher ein Definitionsproblem vorzuliegen. Wenn die Anschlussdrähte nach unten zeigen und wenn man dann auf die Beschriftung sieht, gibt es von links nach rechts folgende Anschlüsse: E - C - B Wenn das schwarze Messkabel (Minus COM) an die Basis gehalten wird, müssen die beiden dann möglichen Messungen Rot an E und Rot an C jeweils 0,6V ergeben. Die vier anderen Optionen müssen OL bzw. 1 ergeben. Das scheint aus meiner Sicht der Fall zu sein, so dass 2SA1266 okay sein sollte. Für die Messungen an den Widerständen kannst Du natürlich ebenfalls den gemeinsamen Kontakt der beiden Siebelkos nehmen. [Beitrag von CarlM. am 29. Jan 2024, 01:34 bearbeitet] |

||||

|

oldiefan1

Inventar |

#30

erstellt: 29. Jan 2024, 02:07

|

|||

Ok, es gibt zwei Massen: Schaltungsmasse und Chassis-Masse. Die sind verschieden. Darauf hatte ich nicht geachtet. Schaltungsmasse ist die elektrische Mitte zwischen den Elkos (da wo der --Pol von C731 mit dem + Pol von C732 zusammengeführt ist). 33,7 V zwischen elektrischer Elko-Mitte (das ist "-" von C731 und "+" von C732") und R771 sieht richtig aus. Aber die 5,4 V an R772 sind nicht in Ordnung! Hier hättest Du -33,7 V haben müssen (gleicher Wert, aber negatives Vorzeichen). Und als Summenspannung zwischen R771 und R772 hättest Du statt 39,1 V das Doppelte von 33,7 V, nämlich 67,4 V messen müssen! . Bitte miss nochmal direkt zwischen R771 und R772. Also nicht einzeln gegen Elko-Mitte messen, sondern die rote Strippe an R771 und die schwarze an R772 - und zwar die beiden Messstrippen an die Enden der Widerstände R771 und R772 anklemmen, die zur Platinenmitte hin zeigen. Misst Du dann 67 V oder 39 V? Wenn Du weiterhin nur 39 V findest statt 67 V, fehlt Dir die negative Betriebsspannung. Dann kann eine der beiden Gleichrichter-Doppeldioden defekt sein und zwar die für den negativen Zweig.. Der Transistor 2SA1266 ist in Ordnung, wie Carl ja schon erklärt hat. Bei mir sind Beine immer unten, bei Dir waren sie oben, wenn man auf die flache Seite schaut, das vertauscht links mit rechts. Was auch man alles bedenken muss...! Temperatursensor Dein Temperatursensor scheint in Ordnung. Warum? Weil Du in kaltem Zustand die Railspannung (wenigstens bislang in einem Zweig) hast. Wenn Dir das reicht, musst Du das Nachstehende nicht mehr unbedingt lesen. Das ist zur Erläuterung der Funktion der Temperaturüberwachung. So funktioniert es (Simulationsergebnis): Abschalten wg. Übertemperatur Hat der Sensor einen erhöhten Innenwiderstand (von 50 Ohm oder mehr), schalten die positive und negative Railspannungen ab.Die Theshold Spannung (= Triggerspannung) am NE555 Pins 2 und 6 ist unter diesen Umständen grösser (typisch ca. 12 V) als die Control Spannung an Pin 5 von typisch ca. 6-7 V. Betriebszustand: Bei niedrigem Innenwiderstand des Sensors (weniger als 50 Ohm) sind die Railspannungen dauerhaft eingeschaltet. Die Theshold Spannung (=Triggerspannung) an Pins 2 und 6 von typisch 0-4 V am NE555 ist unter diesen Umständen kleiner als die Control Spannung an Pin 5 von typisch 6-7 V. Du hattest vorher für Pins 2 und 6 ca. 0,4-0,5 V gemessen, kleiner als 7 V an Pin 5, also in Ordnung --> korrekter Betriebszustand, Railspannungen sollten vorhanden sein. (Anders als vorher beschrieben, kann eine normale Diode hier nicht als Sensor dienen, denn die Dioden-Vorwärtsspannung sinkt mit steigender Temperatur, damit auch deren dynamische Innenwiderstand. Eine normale Diode bietet deshalb keine Schutzwirkung. Das geht hier nur mit einem Sensor, der seinen Innenwiderstand mit der Temperatur erhöht, also z.B. mit einem passenden PTC-Widerstand, der bei ca. 70°C einen Widerstand von 50 Ohm erreicht, aber bei <65 °C von sicher < 40 Ohm hat.) Damit der Thermosensor also die Railspannungen abschaltet, muss er bei Erwärmung seinen Widerstand (in der Simulation) auf wenigstens 50 Ohm oder mehr erhöhen. Damit die Railspannungen dauerhaft vorhanden sind, muss der Thermosensor < 50 Ohm Innenwiderstand haben. Bei 50 Ohm oder mehr erfolgt das Umschlagen (Abschalten) rasch. Bei herausgenommenem Temperatursensor kann das Netzteil nicht funktionieren. [Beitrag von oldiefan1 am 29. Jan 2024, 07:01 bearbeitet] |

||||

|

MosFetPapa

Stammgast |

#31

erstellt: 29. Jan 2024, 12:20

|

|||

|

Hi, @Oldifan1 mensch du machst Dir ja echt viel Mühe. Das kann der TE ja nie wieder gut machen. Ich habs nicht simuliert, aber um den NE555 im Fehlerdall lahm zu legen muß Q701 dauerhaft durchsteuern, das geht bei Übertemperatur aber nur wenn Q702 dauerhaft durchsteuert. Dafür muß TM entsprechend niederohmig werden.

Also genau umgekehrt TM raus ==> Temp-Schutz lahmgelegt Zum eigentlichen Fehler... die 39,1V sind rail to rail mau aber zum messen OK liegt vermutlch am etwas zu schwachen Netzteil? kann das sein? Mit mehr Dampf aus der Autobatterie müßte das besser werden. Die Taktung braucht vermutlich relativ viel Impulsstrom. Symmetrie ist auch gegeben mit gemessen +/-19,6V OP Pins sicherheitshalber lieber checken auf +/-14,25V dient dem Auffinden von def. Lötstellen u. Leiterbahnbrüchen etc. Auch wenn die Spannungen mau sind, sollte damit der Audiozweig funktionieren. Signalverfolgung wäre immer noch mein nächster Schritt. Viel Erfolg MosFetPapa |

||||

|

Hammerhaivieh

Ist häufiger hier |

#32

erstellt: 29. Jan 2024, 17:22

|

|||

|

Zwischen R771 und R772 ist zu messen:  @MosFetPapa: Stimmt, die aktuell über das Netzteil zugespeiste Spannung ist recht niedrig (12,2 V). [Beitrag von Hammerhaivieh am 29. Jan 2024, 20:49 bearbeitet] |

||||

|

CarlM.

Inventar |

#33

erstellt: 29. Jan 2024, 19:11

|

|||

|

Das was Oldifan1 Dir geschrieben hat, hast Du aber nicht gemessen ... oder? Zitat #30 "Bitte miss nochmal direkt zwischen R771 und R772. Also nicht einzeln gegen Elko-Mitte messen, sondern die rote Strippe an R771 und die schwarze an R772 - und zwar die beiden Messstrippen an die Enden der Widerstände R771 und R772 anklemmen, die zur Platinenmitte hin zeigen. Misst Du dann 67 V oder 39 V?" Anmerkung: Wenn man dennoch an den vier Anschlussdrähten der beiden Widerstände gegen GND (= gemeinsame Leiterbahn der großen Siebelkos) misst, sollte wegen der jeweiligen 15V-Zenerdioden D271 und D272 an den beiden Anschlussdrähten der Widerstände die zum Rand zeigen max. 15 VDC gemessen werden. Die gemessenen 28,4 VDC müsstest Du also erläutern. Wenn sie gegen GND (= gemeinsame Leiterbahn der großen Siebelkos) gemessen wurden, sind defekte Operationsverstärker (und ggf. Zenerdioden) wahrscheinlich. |

||||

|

Hammerhaivieh

Ist häufiger hier |

#34

erstellt: 29. Jan 2024, 20:53

|

|||

|

Zeigt das Bild nicht genau diese Messung? Die farbigen Striche stehen für die Prüfspitzen des Multimeters. Auf dem Foto ist bloß rot an R772, nicht an R771. Darauf habe ich für die Darstellung nicht geachtet, weil das Ergebnis beim Wechsel der Pole gleich bleibt. Ich habe das eben mal noch deutlicher gekennzeichnet. Zu Deiner Anmerkung: Das klingt plausibel. Das Messergebnis ist aber so. Ich werde als Nächstes mal die zweifach-Schottky-Dioden (FMU22R und FMU22S) prüfen. -->  Datenblatt 1. Datenblatt 1.  Datenblatt 2 Datenblatt 2Dann muss vielleicht doch mal eine Signalverfolgung gemacht werden. [Beitrag von Hammerhaivieh am 29. Jan 2024, 21:12 bearbeitet] |

||||

|

CarlM.

Inventar |

#35

erstellt: 29. Jan 2024, 21:16

|

|||

|

Ja, so ist die Abbildung präzise und verständlich. Oldifan1 hat ja schon geschrieben: " ... als Summenspannung zwischen R771 und R772 hättest Du statt 39,1 V das Doppelte von 33,7 V, nämlich 67,4 V messen müssen! ." |

||||

|

Hammerhaivieh

Ist häufiger hier |

#36

erstellt: 29. Jan 2024, 22:03

|

|||

|

oldiefan1

Inventar |

#37

erstellt: 29. Jan 2024, 23:58

|

|||

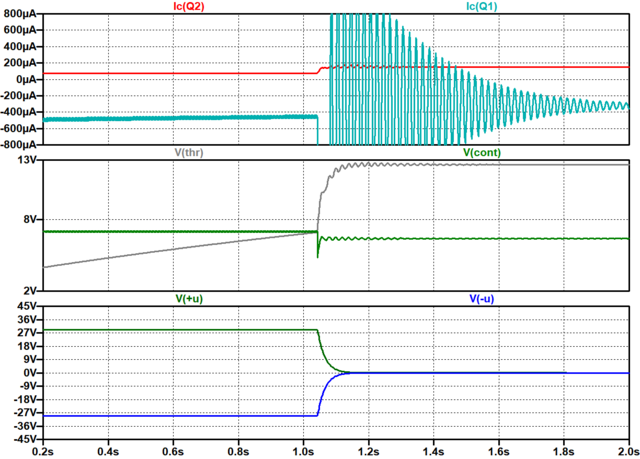

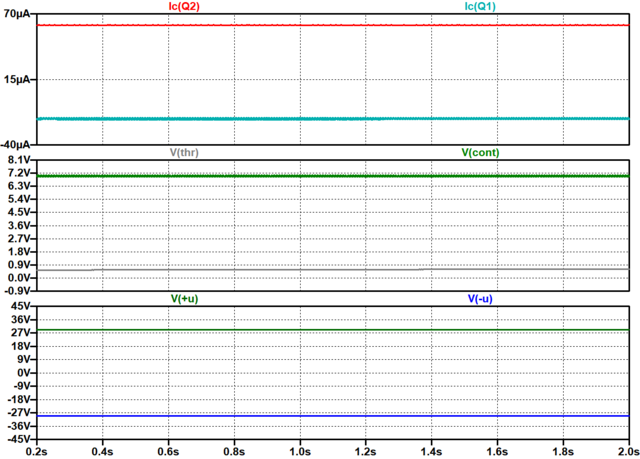

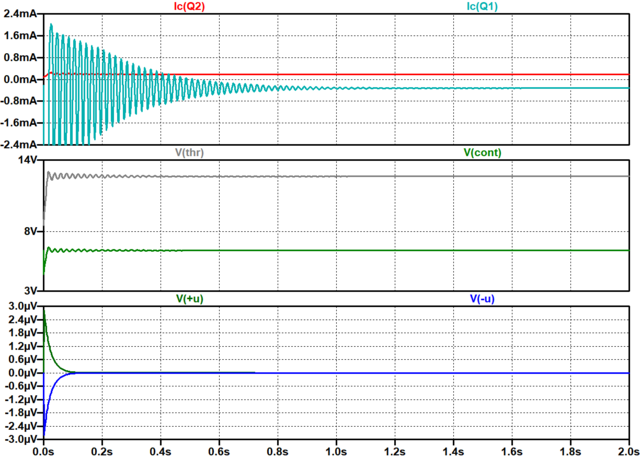

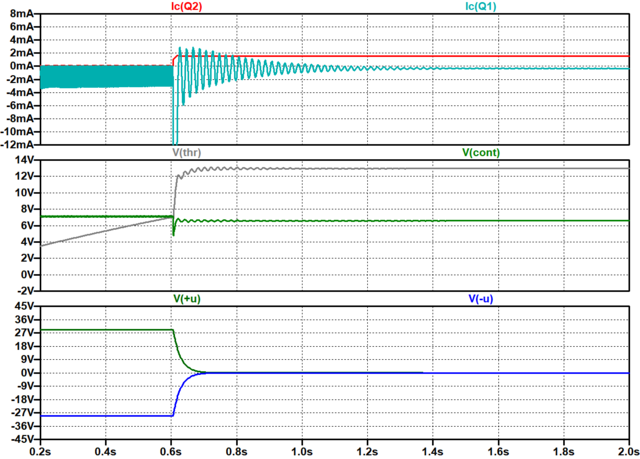

@MosFetPapa Es gibt für die Schaltung zwei Arbeitsbereiche, wenn die Simulationsergebnisse zutreffen. Demnach hätten wir beide recht. Einmal einen niederohmigen Schaltbereich, entsprechend dem, was ich zuvor geschrieben hatte. Und ein gegensätzliches Schaltverhalten im hochohmigen Bereich bei TH >13 kOhm, entsprechend dem, was Du geschrieben hattest. Die Railspannungen wird bei > 13 kOhm freigegeben, aber von > 50 Ohm bis 12 kOhm gesperrt. Das führt dazu, dass die Railspannungen erhalten bleiben, wenn TH ganz entfernt wird. Simulationsergebnisse: Es kann ein niederohmiger Thermosensor von < 50 Ohm mit PTC-Charakteristik eingesetzt werden, der bei z.B. ca. 65-70 °C auf > 50 Ohm geht. Oder es kann ein höherohmiger Thermosensor von > 13 kOhm mit NTC-Charakteristik eingesetzt werden, der bei ca. 65-70 °C auf < 12 kOhm geht. Der hochohmige Fall scheint mir plausibler. Ich kann nicht ausschliessen, dass das hier gefundene Verhalten bei niederohmigem TH ein Artefakt des NE555 Simulationsmodells in LTSpice ist. Resultate im Einzelnen: "um den NE555 im Fehlerdall lahm zu legen, muß Q701 dauerhaft durchsteuern" Im "Prinzip ja", aber... Am Umschaltpunkt, schaltet Q701 von -450 µA Kollektorstrom auf -320 µA Kollektorstrom. Das geschieht in einem Einschwingvorgang. Der Mittelwert des Kollektorstroms bei der Oszillation wird im Fehlerfall am Schaltpunkt und nachfolgend also betragsmässig sogar etwas kleiner. Vor dem Abschalten (noch weit vor dem Fehlerfall) ist der Kollektorstrom von Q701 typisch nur -20 µA. Bei Temperaturanstieg des Temperatursensors mit dessen Widerstandszunahme steigt der Betrag des Q701 Kollektorstrom bis auf -450 µA am Umschaltwert des Widerstands (50 Ohm). "das geht bei Übertemperatur aber nur, wenn Q702 dauerhaft durchsteuert." Am Umschaltpunkt, schaltet Q702 von ca. 60-70 µA Kollektorstrom (vor dem Fehlerfall) sprungartig auf 150 µA Kollektorstrom. "Dafür muß TM entsprechend niederohmig werden." "Also genau umgekehrt TM raus ==> Temp-Schutz lahmgelegt." Nicht unbedingt... Siehe Simulationen bei TH-Widerstand von 40 Ohm, 50 Ohm und 60 Ohm sowie ganz entfernt/=unendlich. Unterhalb 50 Ohm sind die Railspannungen permanent vorhanden. Ab 50 Ohm und mehr des TH schalten die Railspannungen ab. Nimmt man den TH aber ganz heraus, bleiben die Railspannungen vorhanden. Simulation (LTSpice) NE555: LTSpice Modell des Herstellers für NE555  https://youtu.be/ixs9yMHSkAw https://youtu.be/ixs9yMHSkAwQ701 = BC560C Simulationsmodell (Ersatztyp für 2SA1266) Q702 = 2SC1775 Simulationsmodell (Ersatzmodell für 2SC3198) Q703, Q704 = BUV47 Simulationsmodell (Ersatzmodell für 2SC1027) Q731, Q732 = IRFZ48Z Simulationsmodell (Ersatzmodell für IRFZ34) TH: 50 Ohm, 40 Ohm, 60 Ohm, 12,7 kOhm, unendlich (unendlich = TH entfernt) Simulationsergebnisse: V(+u) und V(-u) = Railspannungen V(thr) = Spannung an PIN 2 = PIN 6 des NE555 V(cont) = Spannung an PIN 5 des NE555 I(cQ1) = Kollektorstrom Q701 I(cQ2) = Kollektorstrom Q702 Schaltverhalten bei TH = 50 Ohm (= Widerstand TH, bei dem die Schaltung die Railspannungen gerade abschaltet. V(thr) = V(cont) bei ca. 1,05 s):  Als Temperatursensor kann im niederohmigen Bereich demnach ein PTC-Widerstandstyp von < 50 Ohm eingesetzt werden, der bei der zulässigen Grenztemperatur von 65-70 °C auf > 50 Ohm steigt (z.B. auf 60 Ohm oder mehr (aber < 12 kOhm) Das trifft allerdings nur dann zu, wenn dieses Verhalten im niederohmigen Bereich kein Artefakt des verwendeten NE555 Simulationsmodells ist. Ist also experimentell zu verifizieren. Bei TH = 40 Ohm (= Widerstand TH, bei dem die Schaltung die Railspannungen permanent eingeschaltet hält. V(thr) < V(cont)):  Bei TH = 60 Ohm (= Widerstand TH, bei dem die Schaltung die Railspannungen permanent abschaltet. V(thr) > V(cont)):  Bei TH raus ( Widerstand TH = unendlich: Die Railspannungen bleiben bestehen. V(thr) < V(cont)) Es fliesst dabei praktisch kein Kollektorstrom bei Q701 (sehr schwache Impulse um den Nullpunkt). Vergleichsweise stärkere Impulse des Kollektorstroms von Q702, f = 120 kHz um den Nullpunkt (0 nA))  Das gleiche Verhalten zeigt sich bei TH von > 12,7 kOhm. Bei TH = 12,67 kOhm erfolgt nach ca. 0,6 s gerade noch eine Abschaltung (ähnlich wie bei 50 Ohm). Bei TH = 12,67 kOhm (= Widerstand TH, bei dem die Schaltung die Railspannungen gerade noch abschaltet. V(thr) = V(cont) bei ca. 0,6 s)  Als Temperatursensor kann im hochohmigen Bereich demnach ein NTC-Widerstandstyp von > 13 kOhm eingesetzt werden, der bei der zulässigen Kühlkörper-Grenztemperatur von z.B. 60-70°C auf < 12 kOhm (z.B. auf 10 kOhm oder weniger (aber > 50 Ohm) fällt. Gruß Reinhard [Beitrag von oldiefan1 am 30. Jan 2024, 01:30 bearbeitet] |

||||

|

oldiefan1

Inventar |

#38

erstellt: 30. Jan 2024, 00:28

|

|||

|

Spannungssymmetrie ok, schliesse mich nun MosFetPapa an. Die Stromaufnahme wird hoch sein und das externe Netzteil dadurch in die Knie gehen. Der hohe Strombedarf ist bedingt durch den geringen ohmschen Innenwiderstand des Ringkerntrafos und den hohen Strom, den die MosFets ziehen. Dann ist mit weichem externen Netzteil die Spannung an den Elkos vermindert: 2 x 19,5 V = 39 V über beide Railschienen ist unter solcher Bedingung gut denkbar. Also auf zur Signalverfolgung! 1 kHz, Pegel im Bereich um ca. 50-100 mV in die RCA-Eingangsbuchsen. Ist das Signal mit dem Oszilloskop hinter SW 1 an R134 (bzw. R234 im anderen Kanal, wenn dort eingespeist wird) messbar? Wenn ja, liegt der Fehler in den Endstufen. Wenn nein, liegt der Fehler in den Vorstufen. Gruß Reinhard [Beitrag von oldiefan1 am 30. Jan 2024, 01:28 bearbeitet] |

||||

|

MosFetPapa

Stammgast |

#39

erstellt: 30. Jan 2024, 12:45

|

|||

|

Morsche, @oldifan1 ja jetzt haste aber einen rausgehauen  Treffender wäre ja spicifan1  die 50Ohm Variante sieht nach einem ungewollten Effekt aus. Q702 hat dann Basistrom 15mA oder so und R706 geht auf ca.80% Vcc. Durchsteuern von Q701 ist damit ausgeschlossen. Abschalten des Timers muß dann auf anderem Weg zustande kommen. Welches Timer-Modell nimmst du denn? Das originale im LTSpice ist ja recht zickig. Die CMOS Variante aus dem Microcontroller-Forum funktioniert ganz gut.  https://www.mikrocontroller.net/topic/346361 https://www.mikrocontroller.net/topic/346361@Hammerhaivieh ich frag mal rein sicherheitshalber, deinen anfänglichen "Lautstärke-Test" hast du den mit dem aktuellen Netzteil gemacht? Sobald du zusätzlich Ausgangsleistung abforderst gehen damit die Railspannungen noch weiter in den Keller. Für einen Leistungstest brauchst du ein Netzteil mit 12..14V / >>10A Oder besser eine gut geladene Autobatterie. Gruß MosFetPapa |

||||

|

oldiefan1

Inventar |

#40

erstellt: 30. Jan 2024, 22:05

|

|||

|

@ MosFetPapa Basisstrom Q702 mit der niederohmigen Variante ist 15 mA, korrekt! Das darf und kann nicht sein. Schon deshalb kann die niedrigohmige Variante nur ein Artefakt sein. Ich habe das NE555 timer Modell genommen, das mit der LTSpice Bibliothek kommt. Offensichtlich hat das diese Macke (idealisiertes, vereinfachtes Modell). Andere, bessere Modelle habe ich nicht ausprobiert. Ist ja nun auch aufgeklärt. 16 A sind in der Simulation auch bei mir von der Stromquelle (Autobatterie) gefordert, wenn ich 0,1 Ohm Innenwiderstand von Batterie/Kabel annehme. Im Einschaltmoment sogar ein Vielfaches davon! Eine sehr ineffiziente, allerdings strompotente Spannungswandlung im Netzteil des Magnat-Verstärkers. Gruß Reinhard [Beitrag von oldiefan1 am 30. Jan 2024, 22:13 bearbeitet] |

||||

|

MosFetPapa

Stammgast |

#41

erstellt: 04. Feb 2024, 13:42

|

|||

|

Hi, verzweifelt aufgegeben? Oder lag's nur am Netzteil? Gruß MosFetPapa |

||||

|

Hammerhaivieh

Ist häufiger hier |

#42

erstellt: 04. Feb 2024, 18:28

|

|||

|

Die Signalverfolgung zeigte heute, dass der Amplifier einwandfrei funktioniert. Zu schwache Batterie war es also nicht, sondern der Cinch-Ausgang vom Radio liefert zu wenig bis nichts. Tja, damit habe ich schlicht nicht gerechnet. Damit ist die Sache jetzt aber geklärt. Danke an alle für die hilfreichen Tipps und Infos. |

||||

|

MosFetPapa

Stammgast |

#43

erstellt: 04. Feb 2024, 19:10

|

|||

|

Hi, ja dann sei doch froh das der Amp heile ist. Solchen Phantom-Fehlern ist wohl so gut wie jeder Elektroniker schon mal nachgelaufen. Und zur Pegelanpassung sollte sich ja was finden lassen. Gruß MosFetPapa |

||||

|

oldiefan1

Inventar |

#44

erstellt: 04. Feb 2024, 19:32

|

|||

|

Vielleicht war der "Cinch Ausgang vom Radio" kein Ausgang, sondern ein Eingang? Sachen gibts.... Gruß Reinhard |

||||

|

Hammerhaivieh

Ist häufiger hier |

#45

erstellt: 05. Feb 2024, 01:46

|

|||

|

@MosFetPapa: Genau, eigentlich ja prima, dass der Amp funktioniert. Phantomfehler trifft es gut. @oldiefan1: Danke für den Tipp. Darauf sollte man achten. Laut Hersteller sind die "Cinch-Ausgänge" aber tatstächlich "Cinch-Ausgänge" (Vorverstärkerausgänge). |

||||

| ||||

|

|

||||

| Das könnte Dich auch interessieren: |

|

Schmorbraten (Amplifier) TechnicsSL-M am 19.05.2008 – Letzte Antwort am 07.06.2009 – 8 Beiträge |

|

HK 6500 gibt kein Ausgangssignal Kid_A am 20.07.2015 – Letzte Antwort am 21.07.2015 – 11 Beiträge |

|

Yamaha CR-420 verzerrt Ausgangssignal RJShark am 12.04.2019 – Letzte Antwort am 18.05.2019 – 11 Beiträge |

|

JVC JA-S8 amplifier /philipp/ am 26.11.2012 – Letzte Antwort am 26.11.2012 – 2 Beiträge |

|

Stereo Amplifier 4503 BRUNS Elektromechaniker am 04.10.2007 – Letzte Antwort am 22.01.2011 – 7 Beiträge |

|

Bruns Amplifier 2503 Schnuffel am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 14 Beiträge |

|

ITT 8033 Amplifier defekt capp am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 2 Beiträge |

|

Loewe Integrated Amplifier 6394 soundvernatiker am 29.06.2010 – Letzte Antwort am 20.07.2010 – 19 Beiträge |

|

fischer amplifier ca - 9040 negahbern am 14.04.2011 – Letzte Antwort am 16.04.2011 – 3 Beiträge |

|

Luxman Amplifier M-03 FAB1337 am 29.06.2012 – Letzte Antwort am 05.07.2012 – 12 Beiträge |

Anzeige

Produkte in diesem Thread

Aktuelle Aktion

Top 10 Threads in Hifi-Klassiker der letzten 7 Tage

- Kondensator ersetzen mit höherem Wert - zulässig?

- WD40 als Kontaktspray?

- Grundig R-2000 Mutingproblem

- Entstörkondensator- Beschriftung und deren Bedeutung

- Dreh - Lautstärkeregler defekt? reagiert falsch oder gar nicht Aiwa NSX AV 320

- Problem bei Reparatur von Pioneer CT 676

- Marantz / Superscope CD-302A Tape Deck

- "Tapedeck-Reparatur" Thread

- Welche Glassicherungen/Feinsicherungen Flink oder Träge ?

- Akai GX-260D-Überholung, Transistorersatztypen?

Top 10 Threads in Hifi-Klassiker der letzten 50 Tage

- Kondensator ersetzen mit höherem Wert - zulässig?

- WD40 als Kontaktspray?

- Grundig R-2000 Mutingproblem

- Entstörkondensator- Beschriftung und deren Bedeutung

- Dreh - Lautstärkeregler defekt? reagiert falsch oder gar nicht Aiwa NSX AV 320

- Problem bei Reparatur von Pioneer CT 676

- Marantz / Superscope CD-302A Tape Deck

- "Tapedeck-Reparatur" Thread

- Welche Glassicherungen/Feinsicherungen Flink oder Träge ?

- Akai GX-260D-Überholung, Transistorersatztypen?

Top 10 Suchanfragen

Forumsstatistik

- Registrierte Mitglieder926.165 ( Heute: 3 )

- Neuestes MitgliedDanny_Yeung

- Gesamtzahl an Themen1.552.236

- Gesamtzahl an Beiträgen21.564.642