| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Elektronik-Selbstbauprojekte » RV25HQ | |

|

|

||||

RV25HQ+A -A |

||

| Autor |

| |

|

richi44

Hat sich gelöscht |

#1

erstellt: 28. Sep 2013, 10:28

|

|

|

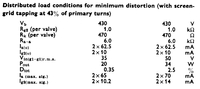

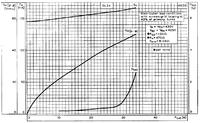

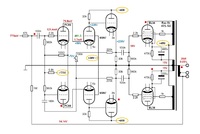

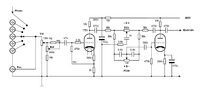

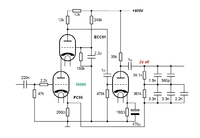

RV25HQ Hinter diesem Kürzel verbirgt sich ein neuer Röhrenverstärker-Bauvorschlag. Betrachtet man die Datenblätter von Endröhren, so findet man meist Angaben zu "leistungsoptimierten" Schaltungen. Es wird also in erster Linie versucht, aus einem bestimmten Röhrentyp die höchst mögliche Leistung zu bekommen. Dabei bleiben die klanglich relevanten Verzerrungen (nach heutigem Massstab) meist "unbeachtet". So sind Angaben der Leistung bei bis zu 10% Klirr zu finden. Dass sowas mit Hifi nicht mehr vereinbar ist kann man getrost als gegeben erachten. Hier wird versucht, die Verzerrungen bei vernünftigen Leistungen zu begrenzen und damit ein hifi-würdiges Gerät zu realisieren. Die Basis bildet die EL34 (die problemlos erhältlich ist, was mit entscheidend ist) und das Datenblatt von Mullard (  http://frank.pocnet.net/sheets/129/e/EL34.pdf ). Hier mal Angaben und Kennlinien aus dem Datenblatt http://frank.pocnet.net/sheets/129/e/EL34.pdf ). Hier mal Angaben und Kennlinien aus dem Datenblatt  Es ist ersichtlich, dass bei dieser Konstellation bei 15W rund 0.2% Klirr entstehen, bei 20W 0.3%, bei 25W 0,4% und bei 30W 0,8% Die Basis ist eine Schaltung in "Ultralinear", also mit Schirmgitter-Gegenkopplung. Dazu einige Anmerkungen: Es wird immer behauptet, eine Gegenkopplung sei ein Unding, weil sie ja immer erst im Nachhinein wirke und somit einen Fehler nicht ursächlich bekämpfe, sondern ihn zu minimieren versuche. Das ist im Grunde richtig. Nur muss man sehen, dass ein Fehler nicht beliebig schnell entsteht, weil das zugeführte Signal, welches verzerrt wird, nicht beliebig schnell (oder steil) sein kann. Erstens verhindern dies die heute üblichen digitalen Aufzeichnungs- und Verarbeitungsgeräte, zweitens die Mikrofone, die in der Regel nicht in den Ultraschallbereich wiedergeben und drittens ist bei natürlichen Instrumenten der Anteil an Oberwellen (im mittleren und höheren Frequenzbereich) deutlich geringer als die Grundwellen-Pegel. Damit ergibt sich schon vom "Musikprogramm" her eine Beschränkung im Höhenanteil (und damit in der Signal-Steilheit). Des Weiteren ist es Tatsache, dass unser Gehör kaum Frequenzen über 20kHz registriert und dass daher diese Frequenzen kaum aufgezeichnet werden (müssen). Natürlich wäre es mit den heutigen Geräten möglich, höhere Frequenzen zu verarbeiten, wenn denn die ganze Kette auf diese Technik abgestimmt ist. Sobald aber im Aufnahmeequipment EIN Gerät mit lediglich 48kHz Sampling eingesetzt wird ist die maximal verarbeitbare Grenze bei rund 23kHz gesetzt und damit ist die maximale Signalsteilheit begrenzt. Es hat also in der Praxis absolut keinen Wert, mit höheren Frequenzen zu rechnen. Das bedeutet, dass aus dieser Beschneidung des Frequenzbandes kein Problem als Folge einer Gegenkopplung zu erwarten ist. Im Gegenteil. Durch die Gegenkopplung (hier zuerst mal mit der Schirmgitter-Anzapfung am Trafo) ist es erst möglich, einen tiefen Klirr relativ leistungsunabhängig zu realisieren. Zu beachten ist, dass diese Gegenkopplungsart zwei Nachteile hat. Erstens benötigen wir eine höhere Ansteuerspannung (wie bei jeder anderen Gegenkopplung, weil Verstärkung "verschenkt" wird), was zu höherem Klirr der Vor- und Treiberstufe führt, zweitens geht mit der Schrimgitter-Gegenkopplung Leistung verloren. Das Selbe wäre bei einer automatischen Gittervorspannung mit einem Katodenwiderstand, der nicht überbrückt wird. Es gibt aber noch etwas im Zusammenhang mit der Gegenkopplung zu beachten. Eine Röhre kann im ungünstigsten Fall schwingen, weshalb oft Massnahmen dagegen eingesetzt werden müssen. Dieses Schwingen spielt sich aber keineswegs im hörbaren Bereich ab, sondern meist bei teils recht hohen Radiofrequenzen. Wenn wir also mal davon ausgehen, dass die Röhre bei 100 MHz schwingt (100 Millionen Schwingungen pro Sekunde, also 5000 mal mehr oder höher, als das Ohr verarbeiten könnte), dann wirkt sie sicher nicht als frequenzbeschneidendes Glied. Folglich entstehen nicht durch sie unkontrollierte Phasendrehungen, sondern da muss es andere Ursachen geben. Dies zum Einen. Zweitens wissen wir, dass es Röhren mit idealen Kennlinien gibt und solche mit krummen Kennlinien. Diese Röhren werden aber gerade von Hobby-Elektronikern gern verwendet, auch wenn sie für den Einsatz im Verstärker eigentlich ungeeignet sind. Das bedeutet doch, dass in der Hobby-Praxis allein schon die Röhren zu erheblichem Klirr führen können. Wenn wir diesen nicht ausschliessen können, so müssen wir halt versuchen, ihn zu minimieren. Und tun wir dies mit einer Gegenkopplung, so können wir absolut sicher sein, dass es nicht an der Röhre liegt, wenn die Gegenkopplung zu spät kommt. Liegt es nicht an der Röhre und schon gar nicht an den Bauteilen wie Kondensatoren und Widerständen als solches, dann kommt nur noch der Ausgangstrafo in Frage. Denkungsfehler der Bastler: Es reicht nicht, Schaltungen zu entwickeln, welche die Röhrenfehler kompensieren, es müssen auch alle anderen Unzulänglichkeiten verhindert oder kompensiert werden. Nun ist das nicht ganz so einfach, wenn man keine Gegenkopplung möchte. Man trifft aber immer mal wieder Basteleien an, welche auf Gegenkopplungen verzichten, um keine "Fehler" zu machen. Man findet aber gerade dort Schaltungen, welche Netztrafos als Ausgangsübertrager einsetzen und das noch bei Eintaktschaltungen. Dabei ist es gerade so ein ungeeigneter Trafo, der den ganzen Klirr verursacht und der den Frequenzgang derart beeinflusst, dass eine Gegenkopplung gar nicht mehr möglich ist. Fazit: Die Röhre ist sicher schnell genug, um Gegenkopplungen zu ermöglichen. Und die Gegenkopplung ist oft die einzig vernünftige Möglichkeit, einen klirrarmen Verstärker hin zu bekommen. Wenn wir also den Klirr eines Trafos in Kauf nehmen, so können wir mit dem Klirr einer sachgerecht eingesetzten Röhre und einer vernünftigen Gegenkopplung alleweil leben. Wenn wir also eine Endstufenschaltung konzipieren, so können wir getrost Gegenkopplungen einplanen. Möchten wir aber die Werte von 0.2% verbessern, so reicht die Schirmgitter-Gegenkopplung allein nicht mehr aus. Da sind weitere Massnahmen nötig. Denkbar wäre der nicht überbrückte Katodenwiderstand, wie soeben erwähnt. Nur bekommen wir da erstens einen Leistungsverlust. Und wenn wir eh schon die Röhre nur "bescheiden" ausnützen macht sowas keinen Sinn. Eine andere Massnahme ist die Signal-Rückführung an die Endröhren-Katode. Dazu können die Endröhren-Katoden an Trafowicklungen angeschlossen werden, welche das eigentliche Ansteuersignal (Gitter zu Katode) verringern und damit Fehler verringern. In diesem Falle (wie auch durch Ultralinear und Überalles-Gegenkopplung) haben wir den Trafo als Klirrlieferant mit in die Gegenkopplung eingebunden, was beim nicht überbrückten Katodenwiderstand nicht der Fall ist! Die dritte Möglichkeit ist die Überalles-Gegenkopplung, wo also das Ausgangssignal an den Verstärkereingang zurück geführt wird. Nun ist es aber eine Tatsache, dass Röhrenverstärker durch ihren Ausgangstrafo (an den Frequenzbereichs-Grenzen) einen nicht linearen Phasengang bekommen, was zu Schwingneigung führt. Wenn wir also eine kräftige Überalles-Gegenkopplung einbauen, wie sie bei Transistorgeräten üblich ist, so lässt sich ein Schwingen oft nicht vermeiden. Daher werden bei solchen Geräten meist Gegenkopplungen zwischen etwa 10dB bis zu 26dB umgesetzt. Entsprechend gering sind daher auch die Verzerrungs-Minimierungen.  Hier das eigentliche Endstufen-Schaltbild. Da ist ersichtlich, dass es schon mal eine Gegenkopplung über die Schrimgitter der Endröhren gibt. Und es gibt einige weitere Besonderheiten. Am Ausgang steht 25W und 0.05%. Und in der vorgängigen Röhrentabelle steht, dass für 20W eine Eingangsspannung von 35V eff. nötig sei. Rechnen wir dies auf 25W um, so sind dafür Eingangsspannungen von rund 39V nötig. Bei einer anderen Tabelle ist die Rede von 41V. Im Schaltbild steht aber (rot) 56V. Die Differenz sind 15V und diese werden den Endröhren-Katoden über die spezielle Wicklung zugeführt. Also haben wir hier eine Gegenkopplung von 1.317 und dies reduziert den Klirr auf 0.303%. Nun haben wir aber auch eine Überalles-Gegenkopplung (zu beachten sind die Spannungsangaben von 121.4mV am ersten Gitter und die Eingangsspannung von 775mV) mit einem Faktor (775 : 121.4) von 6.384. Also können wir den Klirr von 0.303 durch diese Gegenkopplungswirkung von 6.384 teilen, was letztlich einen gerechneten Wert von 0.04746% ergibt. Gehen wir davon aus, dass der Ausgangstrafo gross genug berechnet ist und daher das Klirrverhalten (zumindest im mittleren Frequenzbereich) nicht negativ beeinflusst und ebenso die Treiberstufe keinen Klirr beifügt, sollten die angegebenen 0.05% realistisch sein. Zwischendurch noch ein Aspekt: Bei einem Leistungsverstärker ist neben dem geringen Klirr in der Praxis auch der Dämpfungsfaktor entscheidend. Dieser hängt ab vom prinzipiellen Ri der Schaltung (hier ca, 15k), dem Ra (6k) und der Gegenkopplung. Wenn wir die Endstufe betrachten, so rechnen wir an den Endröhren-Gittern mit einer Spannung von 56V. Berechnen wir aber die entstehende Gittervorspannung (aus Rk und Ik) und nehmen an, dass die Röhre bis 0V ausgesteuert wird (also Spitze-Spitze 2x -Ug), so wäre dies 32V SS, entsprechend 11.3V eff. Durch die Gegenkopplung des Schirmgitters und der Endröhren-Katode (an der Trafowicklung) ist eine Eingangsspannung von 56V eff. notwendig. Folglich wirkt in der Endstufe selbst eine Gegenkopplung von total (56V : 11.3V) 4.956 und somit wird der Ri der Endstufe zunächst um diesen Faktor reduziert. Wir haben also einen Ri von rund (15k : 5) 3k bei einem Ra von 6K. Dies ergibt einen Dämpfungsfaktor von 2. Nun haben wir aber zusätzlich die Überalles-Gegenkopplung, welche einen Faktor von 6.384 aufweist und damit den DF um eben diesen Faktor auf 12.77 erhöht. Dieser Wert ist für Röhrengeräte recht gut und damit sollten sich auch moderne Lautsprecherkonstruktionen betreiben lassen. Doch zurück zum Klirr: Wenn wir Ausgangstrafos (Spezialausführung mit der zusätzlichen Katodenwicklung) der Studio-Serie von Ritter mit einem Kern von M102/54(b) verwenden (welche bis 40W zugelassen sind), so können wir bei 25W tatsächlich von diesen Klirrwerten ausgehen. Voraussetzung ist, dass die Treiberstufe einen massvollen Klirr besitzt. Dies ist bei der eingesetzten Schaltung zu erwarten. Herzstück sind einmal die Cascode-Schaltungen und der Einsatz der PC86. Diese weist eine hohe Linearität der Kennlinien auf. Die Besonderheit der Cascode-Schaltung ist, dass die untere Röhre normal über das Gitter den Anodenstrom steuert. Die obere Röhre wird mit ihrem Gitter auf eine feste Spannung (39V) gelegt, sodass ihre Katode (bei konstantem Strom) ebenfalls auf eine fixe Spannung zu liegen kommt. An der Anode der oberen Röhre wird die Nutzspannung am Anoden-Arbeitswiderstand abgenommen und da die beiden Röhrensysteme gleichstrommässig in Reihe geschaltet sind, gibt es nur einen Strom, welcher durch die untere Röhre gesteuert wird. Dies hat zur Folge (siehe die roten Spannungsangaben im Schaltbild), dass sich die Anodenspannung der unteren Röhre nur geringfügig ändert, hier jedenfalls geringer als die Änderung der Gitterspannung. Eine Kennlinienkrümmung der oberen Röhre hat eine leichte Beeinflussung der unteren Anodenspannung zur Folge. Weil aber, im Gegensatz zu einer normalen, einstufigen Schaltung die untere Anodenspannung fast stabil gehalten ist, spielt der Durchgriff der unteren Röhre und damit ihre allfällige Kennlinienkrümmung nahezu keine Rolle. Massgebend ist also die lineare Kennlinie der unteren Röhre in Bezug auf die Stromsteuerung und die relativ geringe Änderung der unteren Anodenspannung, sodass der Durchgriff der unteren Röhre praktisch wirkungslos bleibt. Dies hat letztlich eine sehr hohe Verstärkung der kompletten Schaltung zur Folge. Dies erreichen wir aber nur, wenn wir darauf Rücksicht nehmen, dass die Cascode-Schaltung an der oberen Anode einen extrem hohen Ri aufweist. Daher ist es für die Erhaltung der hohen Verstärkung wichtig, dass ihr Ausgang möglichst unbelastet bleibt. Daher ist auch eine dritte Stufe in Form eines Katodenfolgers eingesetzt. Soweit die eigentlichen Verstärkerstufen. Das Eingangssignal vom Klangregler wird über den Widerstand von 47k an den oberen Verstärkerzweig geleitet. Das Ausgangssignal der Endstufe wird über einen Widerstand von 1M ebenfalls an diesen Eingang geleitet. Da diese Rückleitung aber ein phasengedrehtes Signal liefert (die Phasenverhältnisse sind durch rote Punkte markiert) subtrahieren sich die Spannungen und übrig bleibt die eigentliche Ansteuerung von 121.4mV Die Ausgangsspannung der oberen Verstärkerschaltung gelangt einerseits an die Endröhre, andererseits aber über einen Widerstand von 220k in Reihe mit einem Trimmer von 100k an den Eingang der unteren Verstärkerschaltung. Und ebenfalls gelangt der untere Ausgang an seine Endröhre und über 270k an den unteren Eingang als Gegenkopplung. Mit dem Trimmer wird die ganze Schaltung so abgeglichen, dass beide Endröhren symmetrisch angesteuert werden. Rein theoretisch wären Leistungen von 50W mit diesen Röhren und dieser Betriebsspannung möglich, wir beschränken uns aber auf 25W. Natürlich ist dies nur die Hälfte des Möglichen. Aber erstens ist eine halbe Leistung nur ein "Verlust" von 3dB, zweitens erreichen wir damit mit normalen Lautsprechern immer noch einen Schalldruck von über 100dB im Wohnraum (was einem Lärm eines Motorrades OHNE Auspuff entspricht!) und drittens wollen wir vor allem hohe Qualität und nicht unbedingt Lärm um jeden Preis. Soviel mal zur Endstufe.  Vor die Endstufe setzen wir die Regler, also Lautstärke Balance, Bass und Höhen. Und dazu sind wiederum Röhrenschaltungen notwendig, welche wir ebenfalls mit den PC86 bestücken. Nach dem Eingangswähler folgt der Lautstärkeregler (ein logarithmischer Tandem-Regler), gefolgt von der Balance. Dafür dient ein lineares Tandem-Poti von 500k, welches jeweils vom einen Anschluss zum Schleifer mit 68k überbrückt ist. Diese Überbrückung führt zu einer Pegelabsenkung in der Mittelstellung von lediglich 3dB, in der einen Endstellung zu vollem Pegel und in der anderen Endstellung zu einem Verlust von rund 10dB. Dadurch, dass die Überbrückung beim einen Kanal vom einen Endanschluss zum Schleifer führt, beim anderen Kanal vom anderen Endanschluss ist die gewünschte "Umblendung" gegeben. Und damit bleibt die Lautstärke im Gesamten über den ganzen Drehbereich weitgehend gleich. An diese Reglereinheit schliesst sich die erste Röhre an, welche einmal den Pegelverlust des Balancereglers ausgleicht, andererseits aber auch das Signal so stark verstärken soll, dass auch leisere Quellen abgehört werden können. Die Verstärkung wird durch die Stromgegenkopplung bestimmt, welche durch den 2k Widerstand und den 200 Ohm Widerstand in der Katode der ersten Röhre gebildet wird. Aus den Widerständen (zusammen mit Ra) ergibt sich eine Verstärkung der ersten Stufe von 4.9 (entsprechend 13.8dB), sodass nach Abzug der Balance-Dämpfung eine Verstärkung von 10.8dB übrig bleibt. Damit wird die minimale Eingangsspannung am Verstärker auf rund 225mV für Vollaussteuerung festgelegt. Nach dieser ersten Röhre folgt das Klangregel-Netzwerk, welches zusammen mit der zweiten Röhre für eine mögliche Klangkorrektur sorgen kann. Natürlich sind Klangregler bei "Puristen" nicht gern gesehen. Im vorliegenden Fall aber ist die ganze Schaltung so konzipiert, dass kaum negative Auswirkungen durch Klirr oder Rauschen zu erwarten sind. Und stehen die Regler in Mittelstellung, so sind sie unwirksam. Durch den Einsatz der PC86 mit ihrem schon prinzipiell geringen Klirr (rund 0.014% bei 775mV Ausgangsspannung) und der entsprechenden Gegenkopplung von rund 20dB ist also pro Stufe mit einem Klirr von 0.0014% zu rechnen! Dieser Wert liegt um das rund 50 fache unter der Hörschwelle! Bleiben hier noch der RIAA-Entzerrer-Vorverstärker, das Netzteil und Anregungen zur mechanischen Ausgestaltung.  Herzstück im Entzerr-Vorverstärker ist wiederum die PC86 in Verbindung mit einer Triode der ECC81. Diese zwei Systeme bilden wieder eine Cascode-Schaltung, welcher eine zweite Triode einer ECC81 nachgeschaltet ist. Zu beachten ist (wegen der unterschiedlichen Katodenspannungen an den ECC81) dass jeweils eine Röhre für die obere Cascode-Stufe beider Kanäle (Heizung hochgelegt) und eine für die letzte Verstärkerstufe beider Kanäle (Heizung mit Massebezug) eingesetzt werden muss! Dass die Cascode eine hohe Verstärkung erlaubt bei geringem Rauschen und fast klirrfrei wurde bereits erwähnt. Durch den Einbezug der dritten Stufe ist hier mit einer Leerlaufverstärkung von rund 16800 zu rechnen. Das reicht aus, um in der Praxis eine Maximalverstärkung von rund 2000 zu erreichen mit einer Rest-Gegenkopplung von ca. 18.5dB. Rechts am "Ende" der Schaltung ist das Entzerrnetzwerk zu sehen, welches aus zwei Widerständen und fünf Kondensatoren gebildet wird. Da Kondensatoren nicht in allen beliebigen Werten und mit geringer Toleranz lieferbar sind macht es Sinn, deren Werte aus einer Parallelschaltung zu bilden. Mit der gezeichneten Anordnung sollte die Toleranz gegenüber der Entzerr-Vorgabe um maximal 0.1dB verfehlt werden. Die Ausgangsspannung des Vorverstärkers liegt bei maximal etwa 2V (je nach Schallplatte und Tonabnehmersystem).  Die Berechnung des Netzteils basiert auf einer Endstufe, welche nahezu in Klasse A betrieben wird. Deren Stromaufnahme ist also fast konstant. Rechnen wir mit einer Kapazität von 2x 220 Mikrofarad der eigentlichen Endstufe und einem Strom von rund 450mA, so entsteht eine Brummspannung auf der Betriebsspannung von rund 1V. Diese liegt aber an der Mittelanzapfung des Ausgangstrafos an und kompensiert sich durch die beiden Anodenwicklungen weitgehend. Ausserdem wäre das Verhältnis zwischen der Nutzspannung an der Anode und diesen 1V generell schon mal rund 55dB (ohne die Kompensation). Weiter bewirken die Gegenkopplungen eine Reduktion der Auswirkungen auf rund -85dB. Das bedeutet, dass sich ein Brumm von 1V auf der Speisung in der Praxis als nicht hörbar äussern wird. Die übrigen Schaltungsteile wie Endstufen-Treiber oder Klangregler verfügen jeweils über eine eigene, nachgeschaltete Siebkette, welche den Brumm auf deren Speisungen auf unter 10mV reduziert. Und die RIAA-Schaltung (am empfindlichsten) dürfte einen Brumm von rund 0,1mV aufweisen, was sich in der Praxis nicht mehr hörbar auswirken kann. Etwas "aussergewöhnlich" sind die Zusatzspannungen +238V, +120V, +39V, -68V und -170V. Bei Cascodeschaltungen ist mindestens die obere Röhre "hochgelegt" (in der Endstufe ist die PC86 mit der Katode an eine Minusspannung gelegt). Damit steht eine zu hohe Spannung zwischen Röhrenheizung und Katode. Um dieses Problem zu entschärfen werden jeweils (bei Bedarf) eigene, symmetrische Heizwicklungen eingesetzt, deren Mittelabgriff an die entsprechenden Spannungen angeschlossen sind. Zusätzlich ist die Heizung der ersten Röhre (PC86) des Entzerrers gleichstromgeheizt und stabilisiert (LM317). Dies alles macht die ganze Speise-Einheit etwas aufwändig und führt zu einem erhöhten Verdrahtungsaufwand.  Das wäre eine denkbare Anordnung der Bauteile auf einem 19" Chassis. Und so könnte das Gerät aussehen, auf die Bedienungs- und Anschlussplatte gesehen.   Dies ist nur mal als Vorschlag zu werten und es bleibt jedem Hobby-Nachbauer selbst überlassen, wie er das Gerät ausgestalten will. Die Basis ist ein 19" Gehäuse mit 4HE Die strich-punktierte Linie soll andeuten, dass das eigentliche Chassis 1cm tiefer angeordnet ist als die sichtbare obere Abdeckung bezw. als die Oberkante der Front- und Rückblende. Der Sinn dahinter ist folgender: Es gibt mit Sicherheit eine grössere Anzahl an Befestigungsschrauben für irgendwelche Bauteilträger, die im Chassis anzubringen sind. Und es gibt Leitungen, welche Brumm erzeugen könnten (Heizung). Es macht daher Sinn, die grossen mechanischen Teile (Röhrensockel, Elkos) sowie die besagten Bauteilträger (Lötleisten) auf das Chassis zu schrauben. Ebenfalls macht es Sinn, die Heizleitungen (verdrillte Drähte) oberhalb des Chassis zwischen Trafo und Röhrensockel zu führen. Wenn man dann eine Abdeckplatte konstruiert, welche (mit Bolzen oder Stützen) auf das Chassis geschraubt wird, kann diese Abdeckung bei Bedarf poliert oder eloxiert werden und verdeckt all die "hässlichen" Schrauben und Leitungen. Die ganze Verdrahtung wirkt damit sicher aufgeräumter! Und noch ein Punkt: Es ist durchaus möglich, die Vorstufen (RIAA, Klangregler, Endstufen-Treiber) als Print auszuführen. Die Endröhren aber wie auch die Hochlastwiderstände in Endstufe und Netzteil sollten nicht auf Prints montiert sondern direkt mit Drähten und Lötleisten aufgebaut werden. Die möglichen hohen Temperaturen sind "Gift" für gedruckte Schaltungen! |

||

|

Rob_auch_hier

Neuling |

#2

erstellt: 30. Sep 2013, 09:55

|

|

|

Es hat sich ja noch gar Niemand bedankt. Dann übernehme ich das hiermit: DANKE! Sehr interessant. Alles was man braucht in einem Gehäuse, kein Kabelgewusel zwischen Verstärker, Vorverstärker, etc. Werde mich an den nächsten Abenden mal daran versuchen, die Schaltung gedanklich nach zu vollziehen. Zur Realisierung in Hardware fehlt mir leider die Zeit. Und wahrscheinlich würde die verfügbare Leistung einigen Ärger mit meinen Nachbarn hervor rufen. Ich hoffe, es findet sich ein Mutiger mit dem nötigen Kleingeld für die Übertrager, der die Schaltung ausprobiert. |

||

| ||

|

|

||||

| Das könnte Dich auch interessieren: |

|

Röhrenverstärker richi44 am 01.09.2007 – Letzte Antwort am 23.12.2011 – 45 Beiträge |

|

Röhrenverstärker richi44 am 27.09.2011 – Letzte Antwort am 12.10.2011 – 8 Beiträge |

|

kleiner Röhrenverstärker der besonderen Art richi44 am 21.08.2006 – Letzte Antwort am 26.07.2020 – 40 Beiträge |

|

Röhrenverstärker, wie fang ich an. richi44 am 04.08.2011 – Letzte Antwort am 19.12.2014 – 61 Beiträge |

|

Rö I A A richi44 am 04.09.2012 – Letzte Antwort am 22.09.2012 – 2 Beiträge |

|

DIY KHV für KHs mit geringer Impedanz Hvnt0r am 26.01.2023 – Letzte Antwort am 21.03.2024 – 5 Beiträge |

|

Grundsätzliche Verständnisfrage zu Bi-Wiring und Weichen theskyisthelimit am 27.06.2021 – Letzte Antwort am 28.06.2021 – 5 Beiträge |

|

KH-Röhrenverstärker ohne AÜ richi44 am 06.01.2006 – Letzte Antwort am 27.07.2008 – 47 Beiträge |

|

HiFi Setup - Mix Analog/Digital Giftgruen am 18.03.2022 – Letzte Antwort am 18.03.2022 – 3 Beiträge |

|

Entwicklung und Bau eines Röhrenverstärkers Granuba am 19.09.2004 – Letzte Antwort am 24.02.2006 – 173 Beiträge |

Foren Archiv

2013

Anzeige

Top Produkte in Elektronik-Selbstbauprojekte

Aktuelle Aktion

Top 10 Threads der letzten 7 Tage

- Hotel Modus deaktivieren

- "diese anwendung wird jetzt neu gestartet um mehr speicherplatz verfügbar zu machen"

- Von HD+ zurück zu Standard-TV

- Remotekabel anschließen, aber wie und wo?

- Hisense verbindet sich nicht mehr mit dem WLAN

- Audiodeskription ausschalten (in ZDF App) 803er

- Umschalten von TV auf Radio

- Satellitenschüssel was und wie einstellen am TV

- Pro 7 und Sat 1 auf einmal weg.

- Markierung an Lautsprecherkabel - welche Norm?

Top 10 Threads der letzten 50 Tage

- Hotel Modus deaktivieren

- "diese anwendung wird jetzt neu gestartet um mehr speicherplatz verfügbar zu machen"

- Von HD+ zurück zu Standard-TV

- Remotekabel anschließen, aber wie und wo?

- Hisense verbindet sich nicht mehr mit dem WLAN

- Audiodeskription ausschalten (in ZDF App) 803er

- Umschalten von TV auf Radio

- Satellitenschüssel was und wie einstellen am TV

- Pro 7 und Sat 1 auf einmal weg.

- Markierung an Lautsprecherkabel - welche Norm?

Top 10 Suchanfragen

Forumsstatistik

- Registrierte Mitglieder926.039 ( Heute: 1 )

- Neuestes Mitgliedpuzuaudio

- Gesamtzahl an Themen1.551.914

- Gesamtzahl an Beiträgen21.557.198